東大に現役合格した世界史勉強法

私は今、ちょうどゴールデンウィークということもあって実家に帰省しています。実家の本棚を見てみると、懐かしいテキストがたくさん。3年前の努力の軌跡がそこにまだ保管されていました。せっかく昔のテキストが手元にあるので、その写真をお見せしながら、私がどのような勉強をして東大に現役合格したのかを紹介したいと思います。世界史編です!

使っていたテキストは4冊

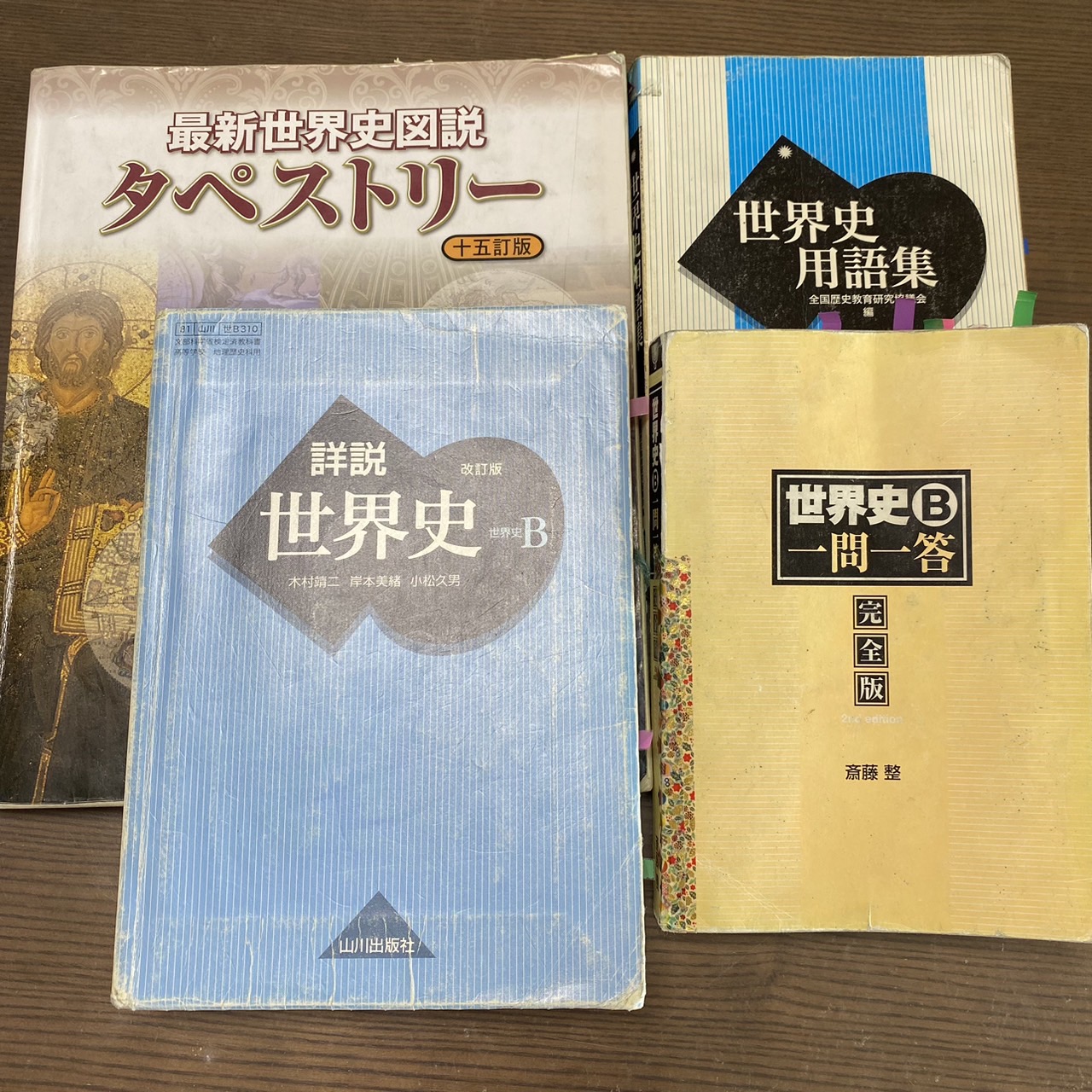

私が実際に使用していたテキストは、以下の4冊です。

- 詳説世界史(山川出版社)

- 世界史用語集(山川出版社)

- 最新世界史図説タペストリー(帝国書院)

- 世界史B一問一答【完全版】2nd edition

高校1年生の時から受験が終わるまで、この4冊のテキストにお世話になっていました。基本的な情報は、この4冊でほぼ網羅できていたと思います。

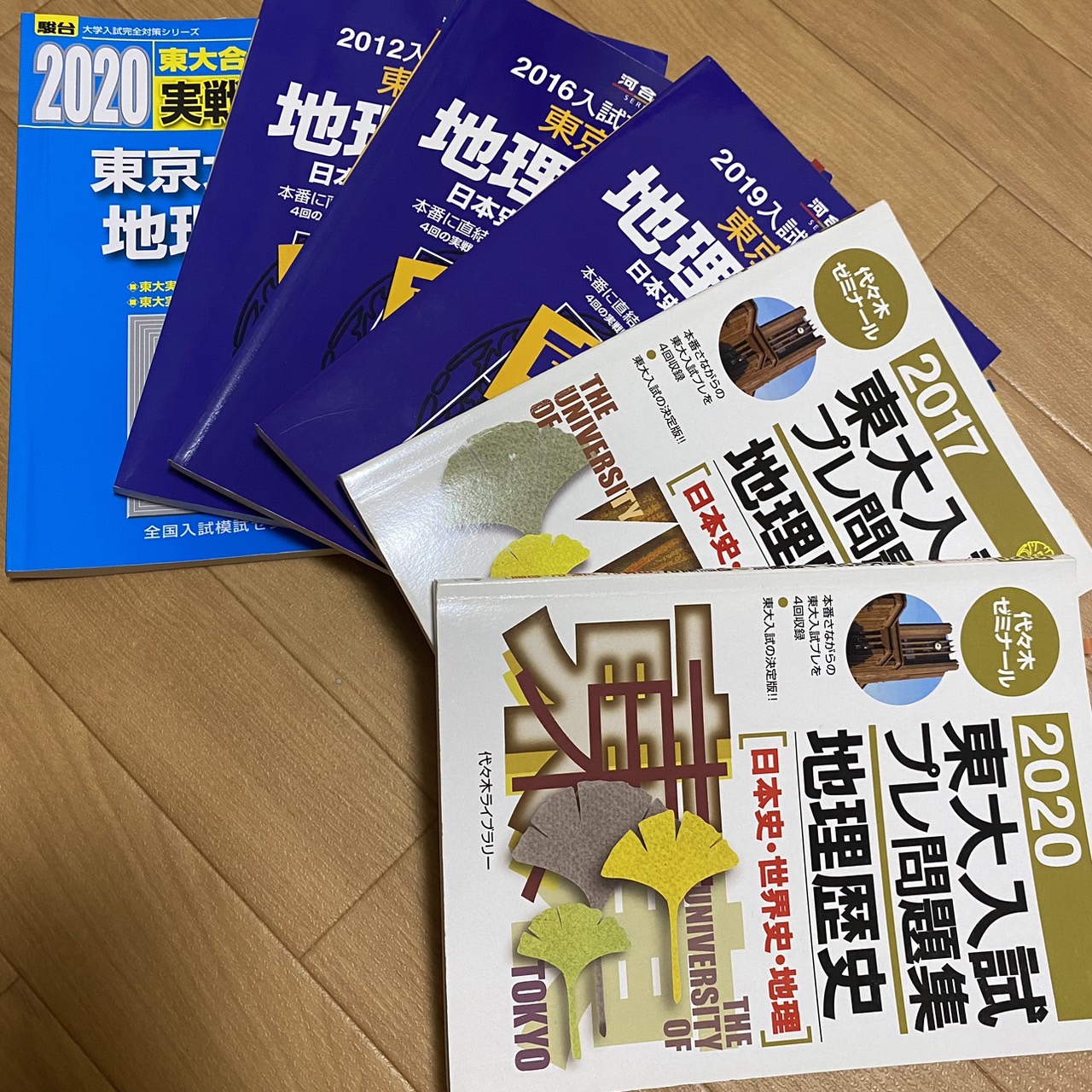

高校3年生になってからは、東京大学の赤本と、東大模試の過去問の解説も利用していました。これらはお年玉を使ってメルカリで購入した記憶がありますね。懐かしい...。また、テキスト以外で言うと、「世界史の窓」というWebサイトをよく参照していました。過去問の解説や、Webサイトはあくまで補助的な役割で、メインはやはり4冊のテキストという感じでした。

まとめノートを作っていた

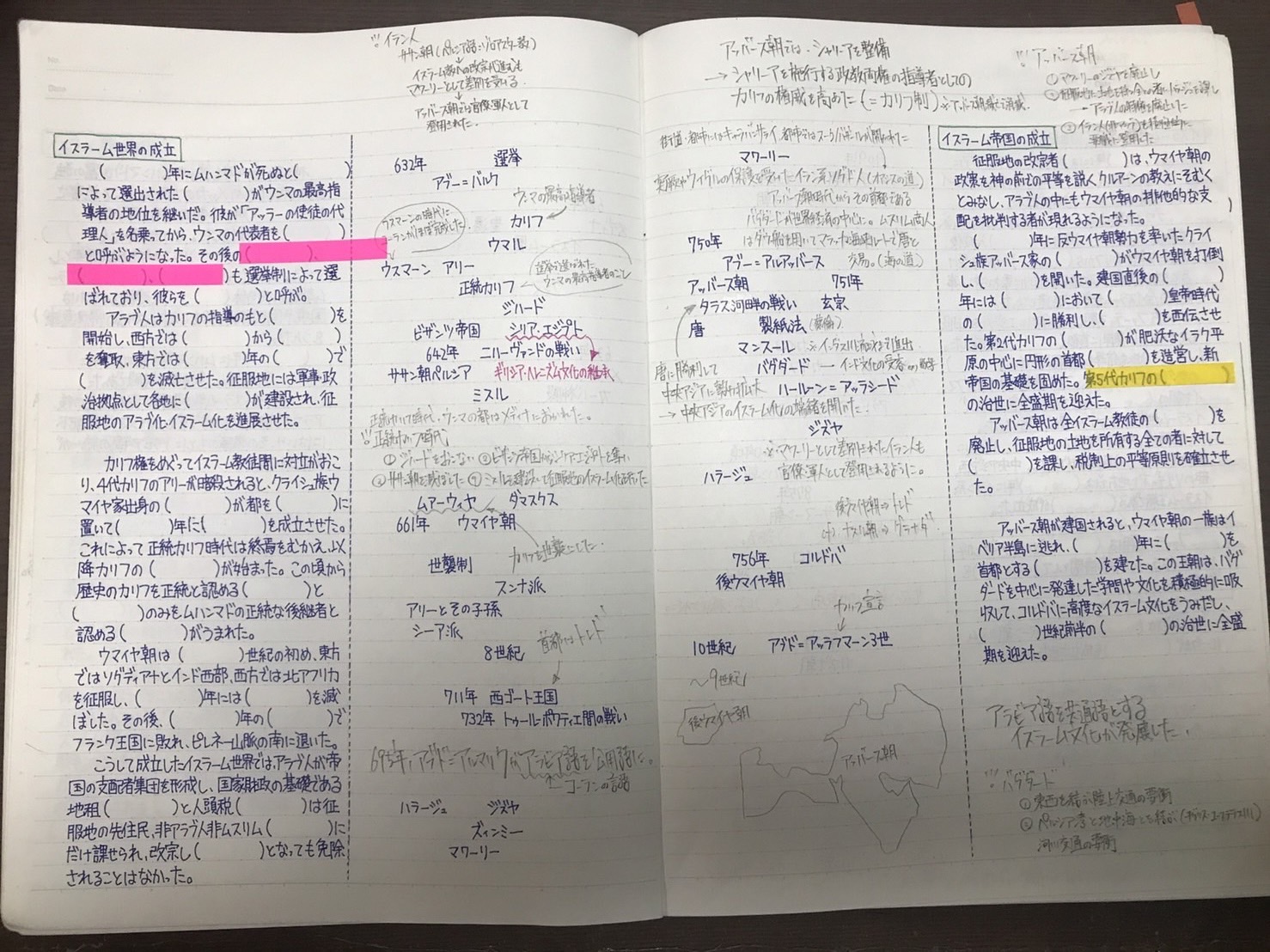

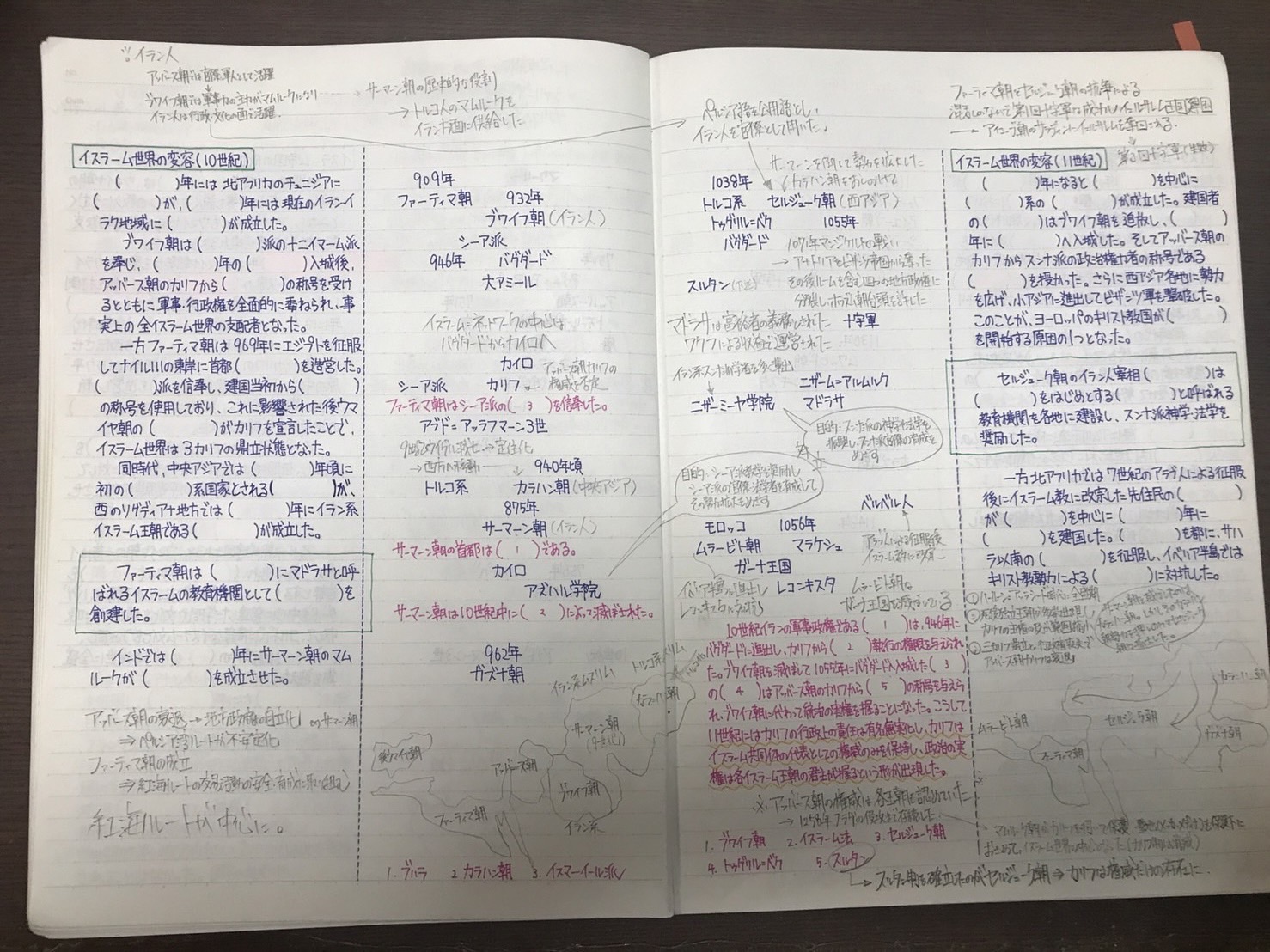

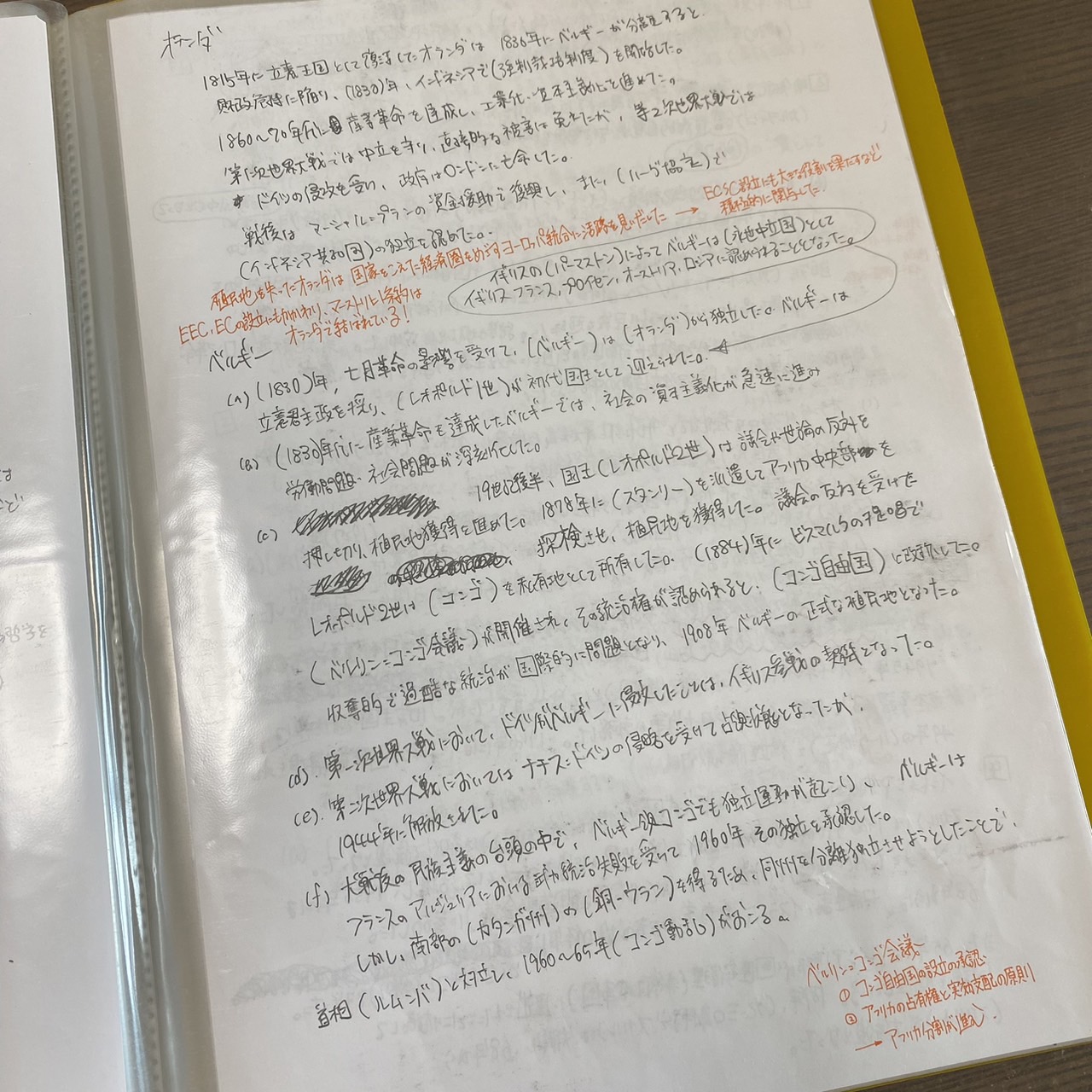

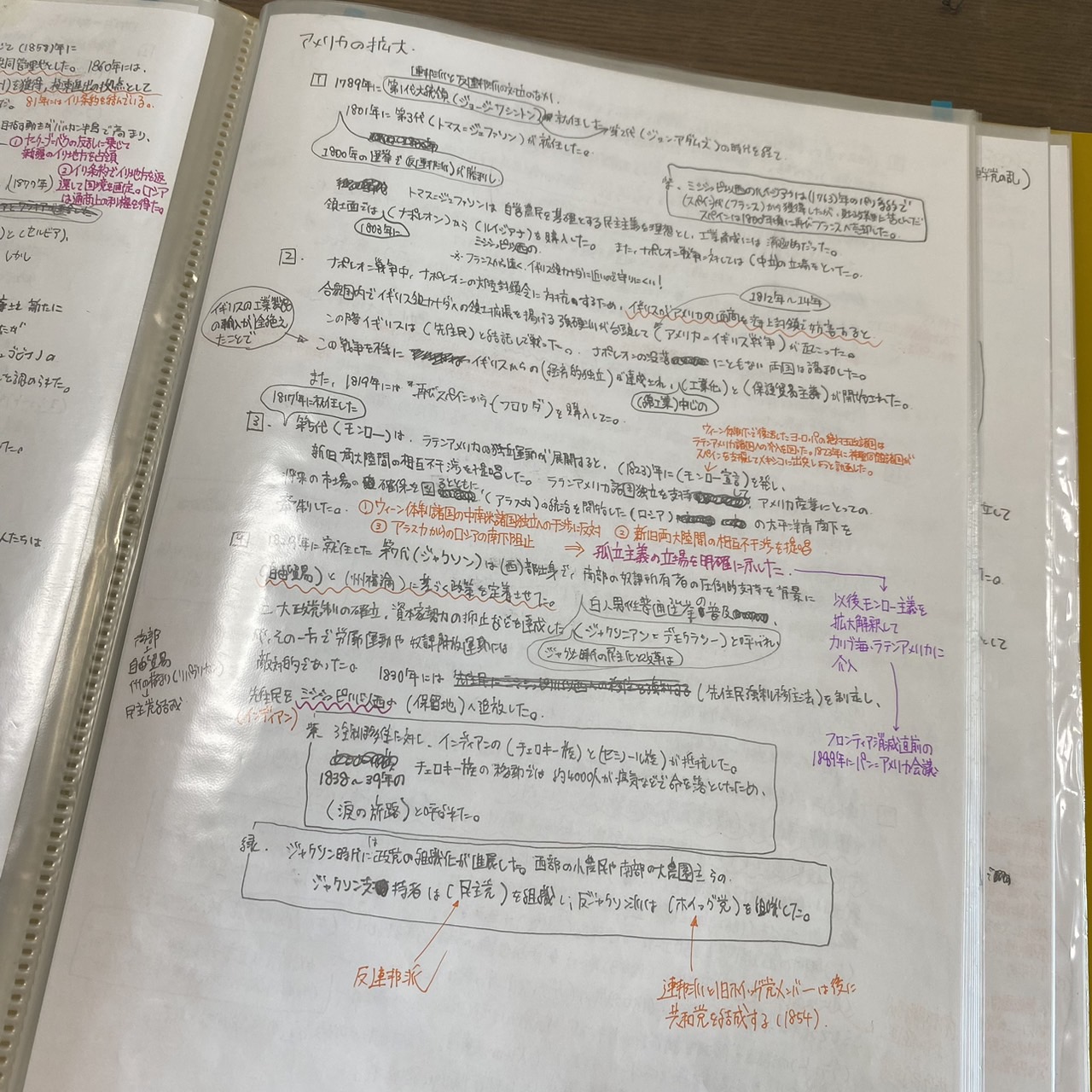

過去の記事でも紹介したことがあると思いますが、私の世界史の勉強法は「まとめノート」を作るに尽きます。高校1年生の冬から約2年間、このやり方を継続していました。ちなみに、高校1年生の冬までは、世界史の勉強はほとんどしていなかったので勉強法はないに等しいです。

まとめノートの作り方や詳細な内容については次回紹介しようと思っています。今回は写真だけ!高校3年生の半ばに若干スタイルを変更しているので、前後両方の写真を載せておきます。

1日2時間から3時間かけて、その日学校の授業で学習した内容を自分なりにまとめ直すということを続けていました。このまとめノートは、キャンパスノート6冊と黄色のファイル2冊。長期休暇のまとまった時間を使って... くらいのノリではできない勉強法ですね。もしトライしてみたい!と思うのならば、可能な限り早いうちから継続的に。

見てもらったらわかると思いますが、かなりエグいレベルで取り組んでいると思います。でも、世界史にこれだけ本気で取り組むメリットは実は多くあるんですよね。点数だけが全てじゃないんです。これだけやれば確実に世界史は得意科目になるのですが、そのメリットについてはこちら。

なぜまとめノートを作るのか

まとめノートを作ろうと思った理由は単純です。

テキストが多すぎる!

4冊もテキストがあると、暗記や復習をする際、どこをどう見て勉強すればいいのかがわからないんです。それぞれのテキストで、載っている内容、「歴史の流れ」の書き方にも少しづつ違いがあるので、その全てを網羅しようと思ったら、4冊のテキストを並べて見比べながら勉強しなければならないということになります。毎回これをやるのは流石にハードすぎるんじゃないかと。ということで、4冊のテキストの内容を網羅した「まとめノート」を作ることで、それを使うだけで暗記作業及び復習作業が完結するという環境を作り上げたというわけです。

先に紹介した4冊のテキスト及び1つのWebサイトは、主にこのまとめノートを作成する際に使用しました。

授業プリントじゃダメなの?

学校の授業で使用している「先生が作った授業プリント」を使えばいいんじゃないの?と思った方も多いでしょう。私の高校も私の弟の高校も、世界史の授業は、先生自作のプリントの空欄補充という形で進行していたので、このスタイルで授業が行われている高校は多いんじゃないかと思います。

確かに、授業プリントは必要な情報が集約されているので、それをベースに勉強をすることも可能でしょう。実際に、私と同じく東大に現役合格している私の弟はそのスタイルをとっていました。授業プリントに不足している情報を書き足していくことで、「まとめノート」と同様、それを使うだけで暗記作業及び復習作業が完結するという環境を作り上げることができます。

私が授業プリントを使わず、「まとめノート」を作ることにこだわった理由は3つあります。

1つ目は、「自分の暗記しやすい形に情報を整理できる」ということ。私の学校の授業プリントの構成は、私にとって見づらく、覚えづらいものでした。世界史は暗記する情報の量が膨大なので、その整理の仕方にこだわっていくことが大切です。自分に合った構成に情報を整理し直すことで、暗記効率が大幅に上昇します。与えられたもので勉強するしかないというマインドは捨て去らなければなりません。自分に合わなかったら、合うものを作ってしまいましょう。

2つ目は、「まとめることである程度頭に入る」ということ。4つのテキストを並べてそれを1つにまとめる作業というのは、相当大変なものになってきます。私も毎日2~3時間費やしていましたし。ですが、その日学習した範囲(授業プリントだと1枚分くらい)で、2~3時間も教科書と睨めっこして、自分で構成を考えて...としていたら、当然それなりに頭に入るんです。歴史の流れや前後の文脈、因果関係は、まとめ終える頃には余裕で覚えてしまっています。また、カタカナの小難しい用語も、よっぽど長くて耳に馴染まないフレーズでない限りは、それなりに覚えてしまう。その日の帰路には、軽く暗唱できてしまうでしょう。

3つ目は、「ノートを作るのが楽しい」ということです。まず、今日学習した範囲をまとめ終えた時の達成感ですよね。2~3時間、教科書と睨めっこして頭をフル稼働させた後の達成感は半端じゃないです。机に向かったらまず最初にこの世界史のまとめ作業をするようにしていましたが、ここでの達成感は、それ以降の英語や数学の勉強のモチベーションも高めてくれますし、明日のまとめ作業モチベも高めてくれるんです。また、私にとっては優越感も重要でした。授業プリントに書き足して...くらいのことをしている人は山のようにいますが、このレベルのまとめノートを作る程の力量で世界史に取り組んでいる人はほとんどいないです。だからこそ、「まとめノート」という形を以て自分の努力量を示せるというのは、自身に優越感を感じさせます。この優越感もまた、勉強のモチベーションに繋がっていきます。

次回は、4冊のテキストをそれぞれどう使っていたのか、まとめノートはどのようにまとめられているのか、どのように使っていたのかを書いていきます!

.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)