東大に現役合格した世界史勉強法

私は今、ちょうどゴールデンウィークということもあって実家に帰省しています。実家の本棚を見てみると、懐かしいテキストがたくさん。3年前の努力の軌跡がそこにまだ保管されていました。せっかく昔のテキストが手元にあるので、その写真をお見せしながら、私がどのような勉強をして東大に現役合格したのかを紹介したいと思います。世界史編 part2 です!

part1 はこちら。

何を意識してまとめるの?

前回紹介したテキストの使い方を説明したいところなのですが、どれもまとめノートを作る際に利用していたので、まずは「どうまとめるのか」を説明しようと思います。

世界史をまとめる際に最も重要なのは「階層構造」を意識することです。

前回の記事で、まとめノートを作るメリットとして「自分の暗記しやすい形に情報を整理できる」というものを挙げましたが、これを少し深掘りすると「自分の暗記しやすい階層構造に情報を整理する」という話になってきます。階層構造ってなんやねんと思った方は、過去に記事で説明しているので見てみてください。

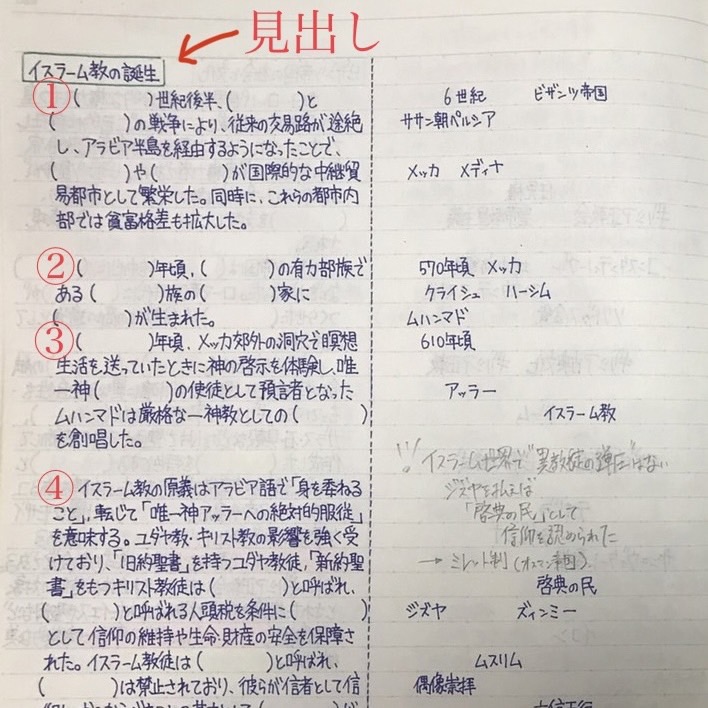

私のまとめノートのある1ページです。見出しに「イスラーム教の誕生」とあって、①〜④のブロックがその枠組みの中に存在するという構成になっています。膨大な情報を自分の覚えやすい区分で分けていく、ということですね。

ちなみに、これ以降の見出しは「イスラーム世界の成立」「イスラーム帝国の成立」「イスラーム世界の変容(10世紀)」「イスラーム世界の変容(11世紀)」「イスラーム世界の変容(12世紀)」「イスラーム世界の変容(13世紀)」と続きます。イスラーム世界は基本的に、まず世紀ごとに区分けして、各世紀の出来事をいくつかに細分化しておくという形をとっています。

見出しという大きな枠組みは、なにも「世紀」である必要はありません。

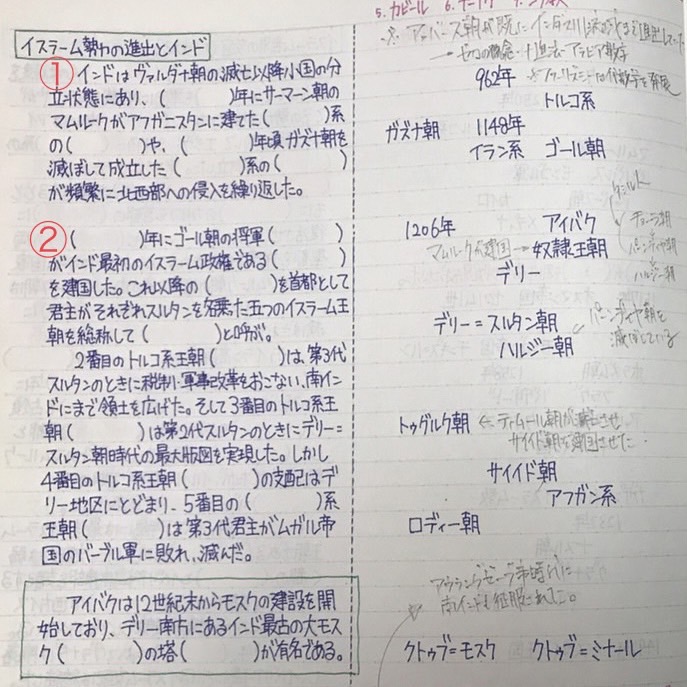

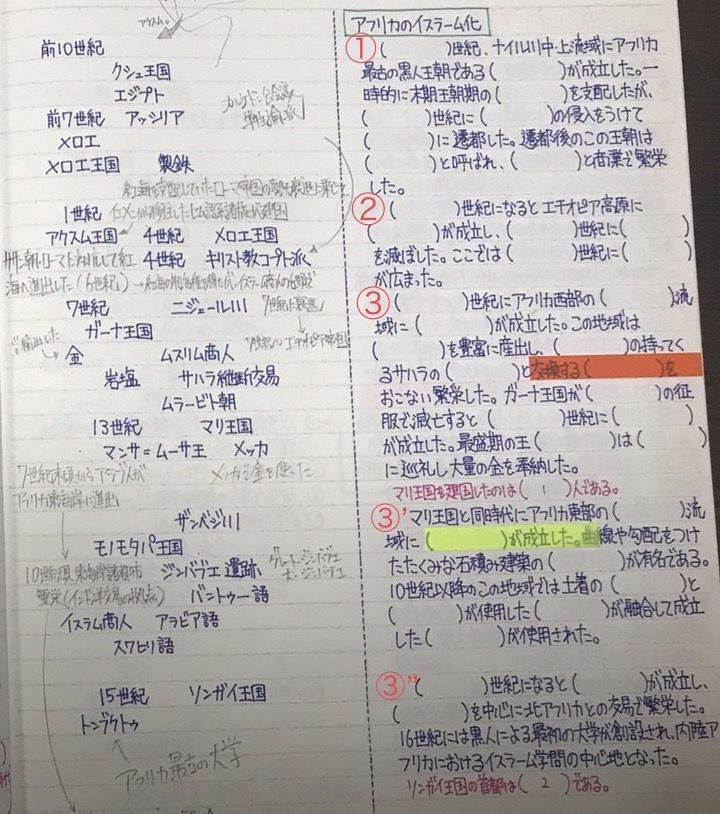

「イスラーム勢力の進出とインド」「アフリカのイスラーム化」などの見出しをつけている箇所もあります。これらの見出しの下には、年代順に情報が並んでいますね。このように、臨機応変に区分けは変えていくと良いでしょう。

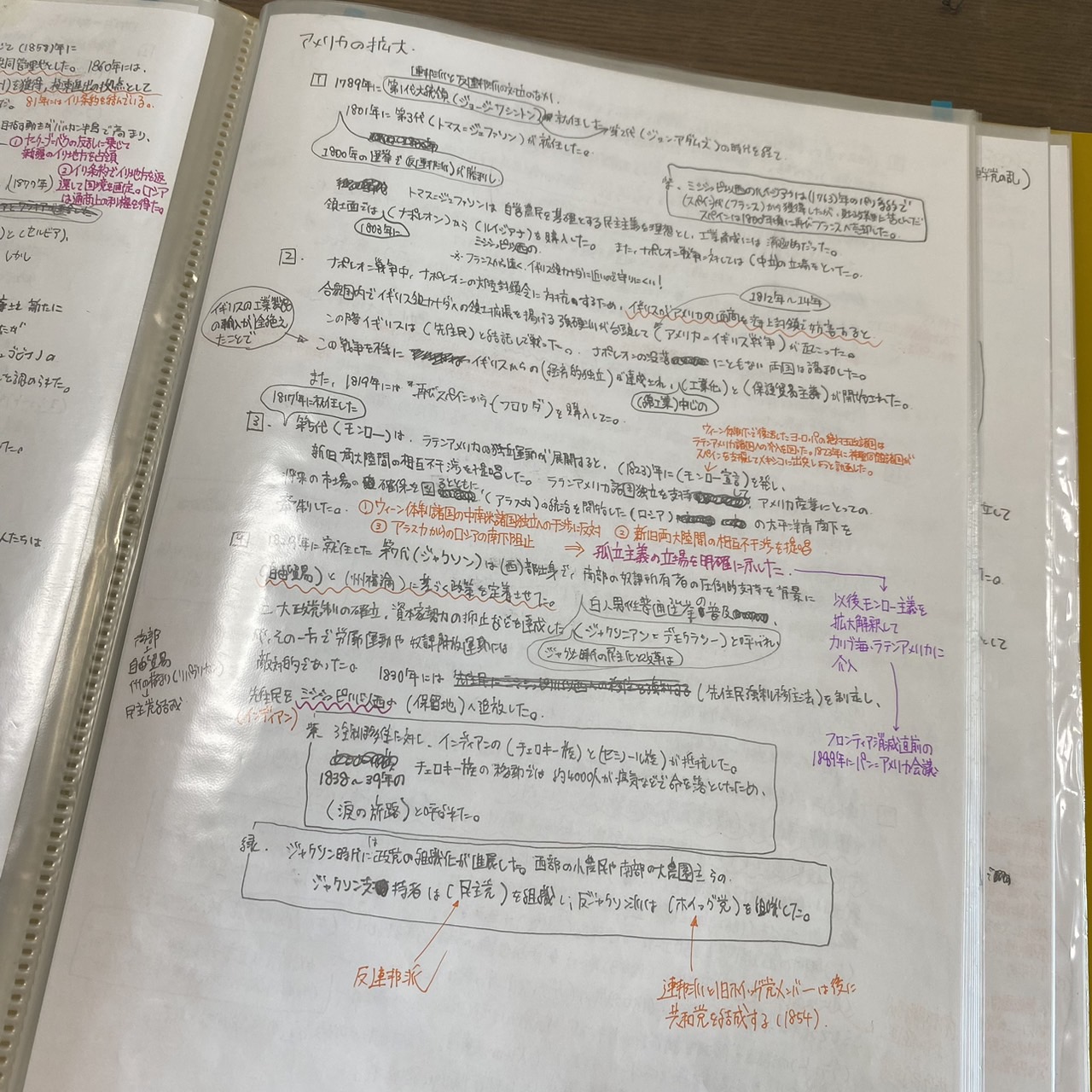

この青字のノート、実は下書きをした上で書いているのですが(1回作れば最後まで使い続けられるし少し手間だが無駄じゃないと思っていた)、途中からそれがめんどくさくなって、下書きの段階のまま暗記に使うようになっていました。それが次の写真です。こちらも「アメリカの拡大」という見出しの中に、4つの小さなブロックがあるという構成になっています。こちらは段落番号みたいなものをちゃんとふっているのでわかりやすいですね。

このように、階層構造を意識して情報を整理していくことで、暗記が非常に効率的になるんです。騙されたと思ってやってみてもらえると嬉しいです。

「歴史の流れ」の意識

世界史の学習において、一般的には「歴史の流れ」を意識することが重要だと言われています。1問1答で単語を覚えただけでは全く意味がなく、またそれ以前に1問1答だけで単語を覚え切るのは難しいですからね。歴史の流れを意識して、単語どうしに関連性を見出しながら記憶していくというのが効率的というわけです。歴史の流れを意識することは、当然それ自体が重要というのもありますが、暗記をしやすくする役割もあるんです。

このノートでは、歴史の流れはほぼ完璧に捉えることができていると思います。

前回紹介した4冊のテキストに記載されている情報のほぼ全て(あまりにもマイナーで受験に不必要に感じられた情報は除く)を、漏れなく文章でまとめています。歴史的な背景や前後の文脈など、あらゆる情報を盛り込んでいるので、そういった部分を利用して得られるであろう恩恵は、受け損ねることなく暗記に活かせているでしょう。

さらに、関連性の観点から、暗記をしやすくする工夫をしています。

まず1つ、この記事の最初の写真から文章を1文抜粋して紹介しましょう。

「(570)年頃、(メッカ)の有力部族である(クライシュ)族の(ハーシム)家に(ムハンマド)が生まれた。」

この1文に、かなりたくさんの情報が詰め込まれていることがわかりますよね。

教科書の文章であれば「570年頃にムハンマドが誕生し...」くらいの書き方になっているでしょう。「ムハンマドが生まれたのがクライシュ族のハーシム家であること」と「クライシュ族のハーシム家がメッカの有力部族であること」の2つの情報は、用語集や資料集など、また別の場所で確認して把握することになります。これらを1箇所に集約するとともに、ひとつの文章の中に組み込むことで、より関連性が強まり覚えやすくなるということです。こうすることで、このノートを読み返す時には流れるように情報が入ってくることになり、スムーズに復習していくこともできるようになるというわけです。

もう1つ、今度は4枚目の写真から。

「1789年に連邦派と反連邦派の対立のなか就任した第1代大統領(ジョージ・ワトソン)、第2代(ジョン・アダムズ)の時代を経て、1800年の選挙で(反連邦派)が勝利し、1801年に第3代(トマス=ジェファソン)が就任した。トマス=ジェファソンは....」

おそらく教科書で教わるのでは「第1代大統領はジョージ・ワトソン」「第2代大統領はジョン・アダムズ」「第3代大統領はトマス=ジェファソンで、トマス=ジェファソンは....」という3つの情報に分割されていて、「第1代大統領はジョージ・ワトソン」「第2代大統領はジョン・アダムズ」の2つの情報に関しては、文化史などと同様の1問1答でしか覚えられない系の情報として登場します。

「第1代大統領は誰ですか?」「ジョージ・ワトソンです。」

「第3代大統領は誰ですか?」「ジョン・アダムズです。」

このように他となんの関連性もないような情報は、覚えるのに苦労します。だからこそ、あえて文章の中に組み込むことで、関連性を無理やり生み出しているんです。「1789年に連邦派と反連邦派の対立のなか就任した第1代大統領(ジョージ・ワトソン)、第2代(ジョン・アダムズ)の時代を経て...」という流れがあれば、比較的容易に頭に入ってくれるというわけです。

part3 に続きます!

.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)