古文単語はどう勉強する?

どうも、フジです。

今回の記事はpart2。

是非part1からお読みください。

今回は、私が実際に受験生時代にしていたことを紹介していきます。

が、先に注意点だけ。

自分の志望校の過去問を見てみて、「あ、単語帳に載ってる意味をそのまんま暗記すりゃ解けちゃうわ」ということなら、普通に単語帳を暗記するだけで十分です。古文単語をやり込むよりも、他の教科に時間を割いたほうが良い場合も当然ありますので、その辺りの判断はご自身でお願いしますね。

知識量でカバーする戦い方

さて、タイトルにもある通り、私の勉強スタイルは”知識量でカバー”です。文脈から単語の意味を推測するスキルが皆無だった私は、全ての文章を可能な限り直訳で処理できる状態を目指していたんですよね。

一般的な古文単語の勉強スタイルは、きっと、単語帳に載っている単語に関しては「これくらいの意味を押さえておけば、あとは臨機応変に訳せるね」的な感じ。現代の日本語と字面も意味も似ている単語に関しては「今の使われ方とあんまり変わらないし、文脈判断でなんとかなるよ」的な感じ。

まあ、できる人はこれでできちゃうんでしょうね。たとえそれが最難関大学の問題であっても。羨ましい限りです。

私には無理でした。

仕方ない。

ということで”知識量でカバー”。

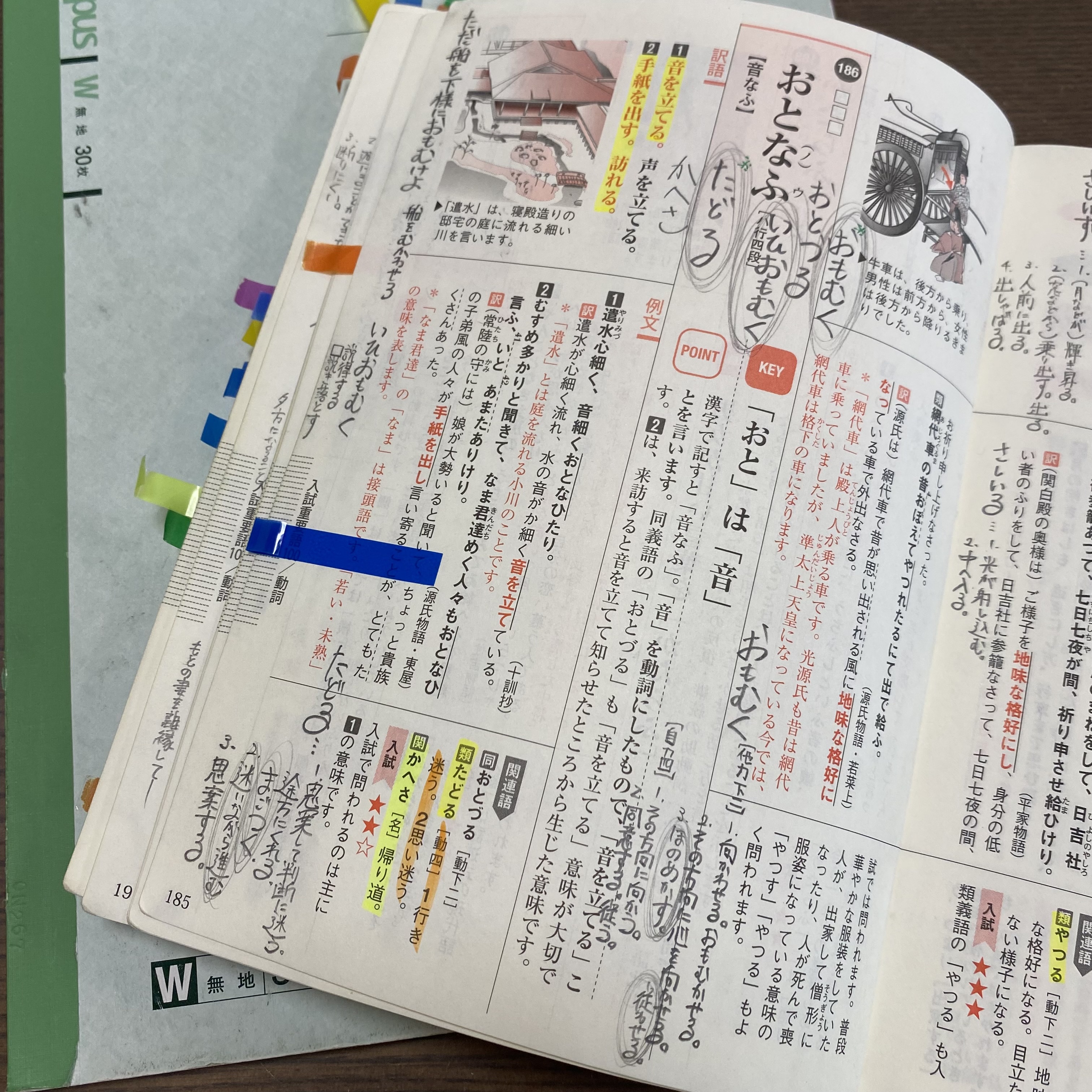

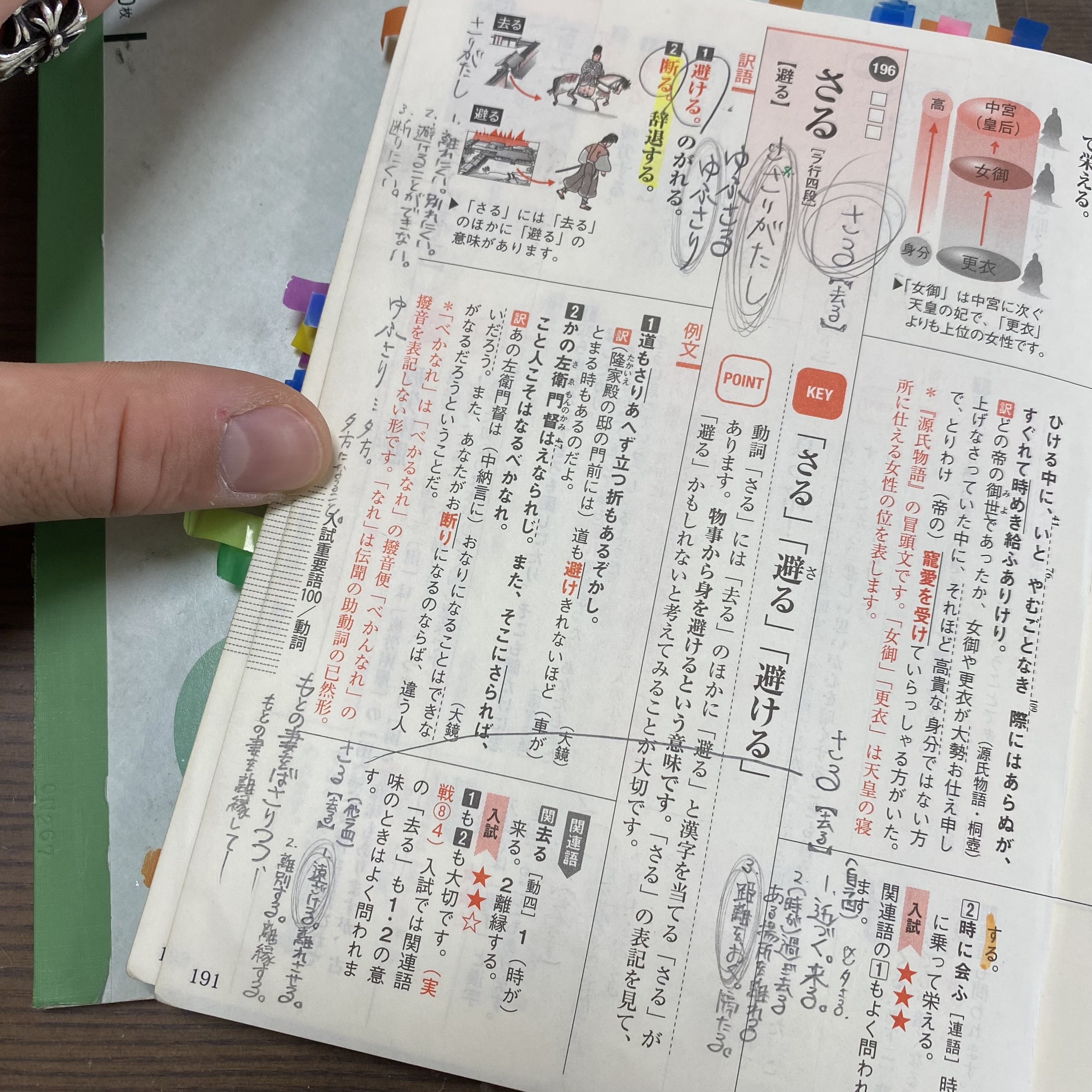

単語帳に載っている単語、演習で出てきた単語は辞書で調べてメモ、辞書を開くついでに、辞書に載ってたワンチャン出てきそうな単語まで全部メモして覚えていました。

単語帳には、より詳しい意味を書き加えたり、字面や意味が似通っている単語をそばにメモしておいたりって感じでした。「これってこういう使い方なんだ、なるほどぉ」と思ったものについては、辞書に載っていた例文もメモしていました。備え付けの例文なんかより、自分で拾ってきた例文のメモの方が数百倍記憶に残りますからね。

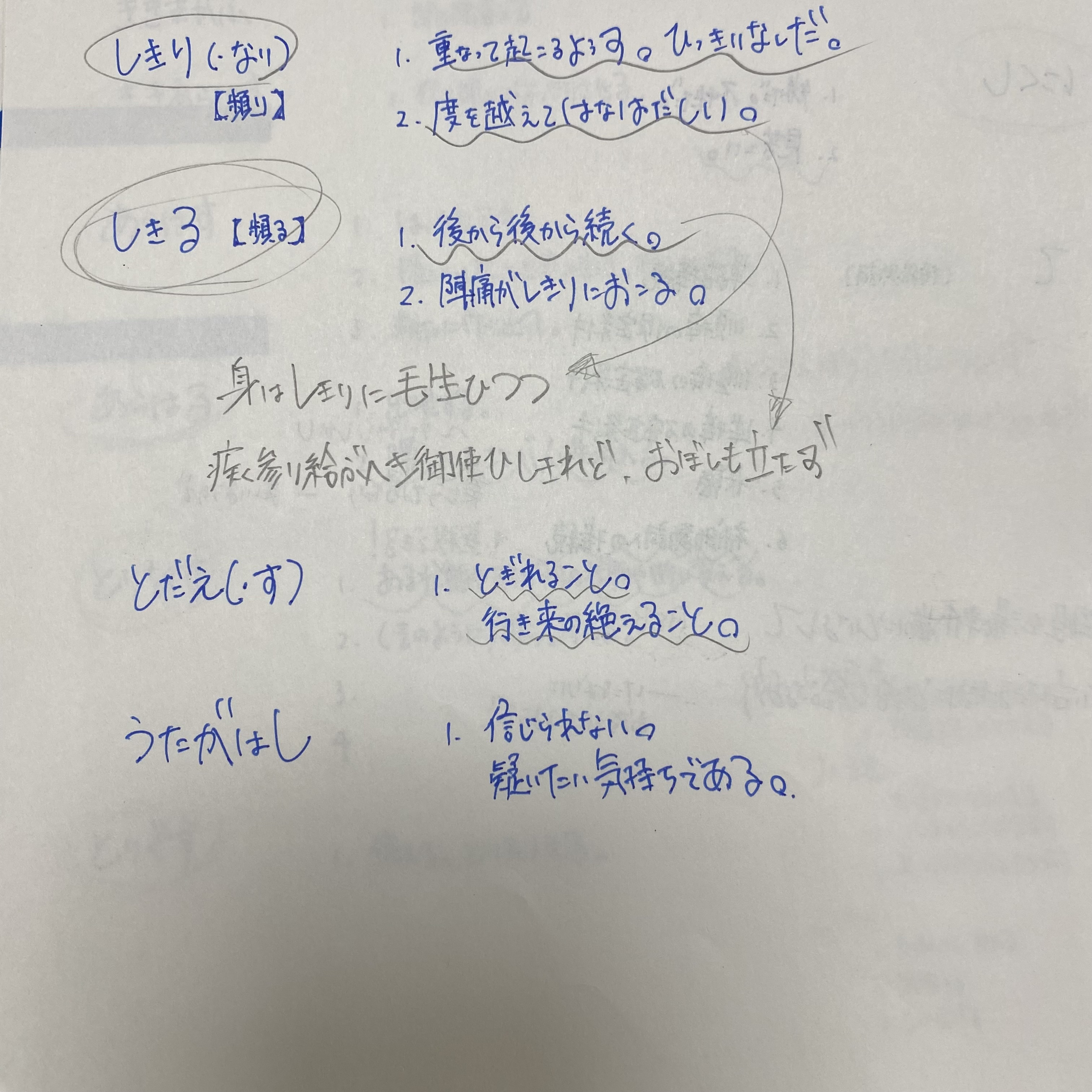

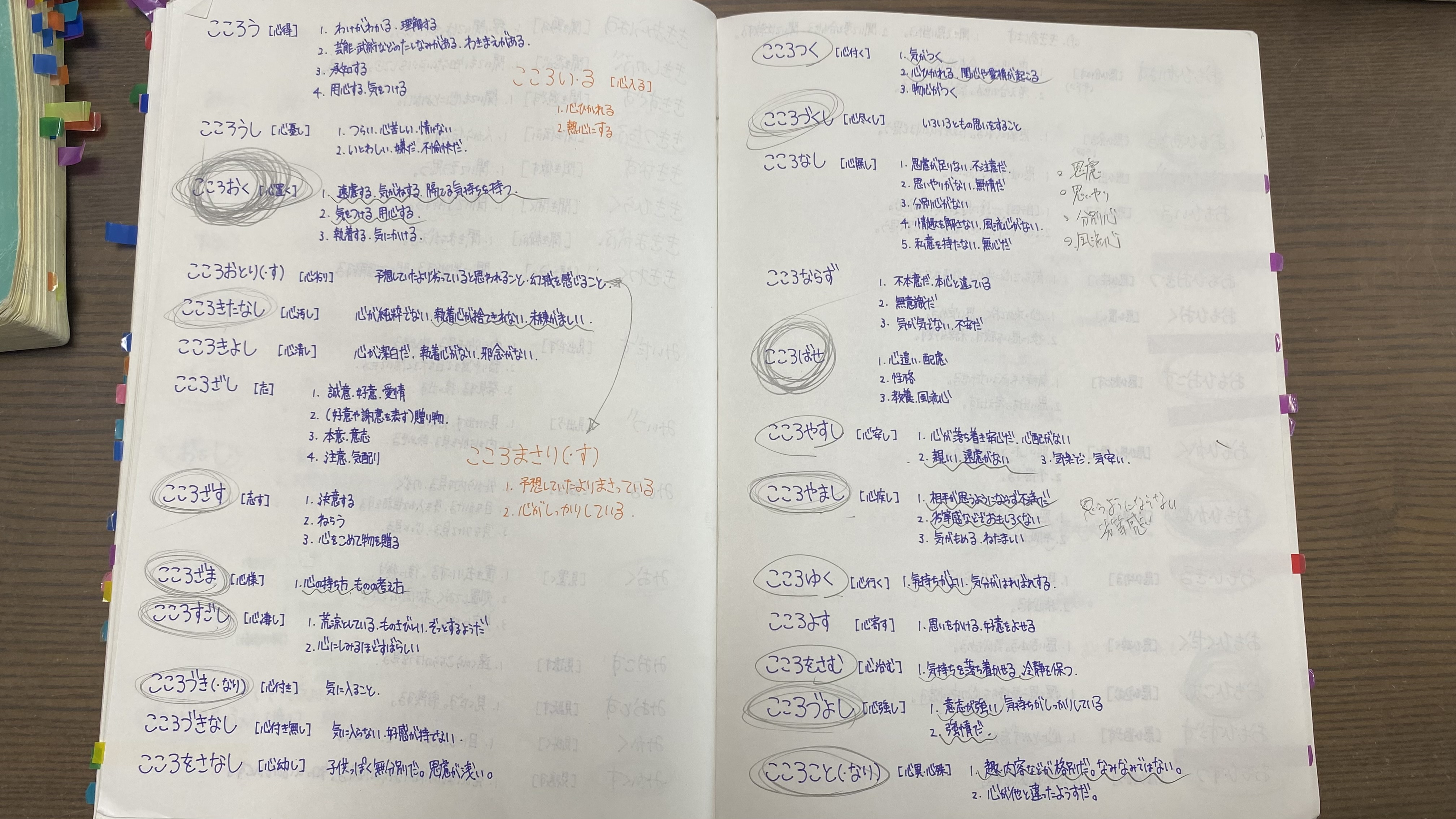

また、単語帳とは別で単語のまとめノートを作っていて、演習で出てきた単語をひたすらメモしたり、辞書で見かけたワンチャン出てきそうな単語をメモしたり、単語帳に載っている単語も含め自分なりに改めてカテゴライズして書き並べたりしていました。

例えば「こころきよし」という単語、ノートにメモしてあるじゃないですか。

この単語、読んで字の如く「心が潔白だ、邪念がない」という意味なのですが…。「確かに言われてみれば文字通りの意味だけど、突然文中に出てきた時、初見なら『この単語は本当に文字通りの意味でとっていいのか?現代語とは全然違う意味だったりしないか?』って悩んじゃうでしょ」と思いません?私だけ?

だから、ちゃんとメモして覚えておこうと。覚えやすくするために「こころ〇〇」シリーズでまとめちゃおうと。

他にも「おもひ〇〇」「きき〇〇」シリーズのメモがありましたね(笑)

めっちゃ時間かかりそう?

「こんなんめちゃくちゃ時間に余裕がある人じゃないと無理やろ!」と思うかもしれませんが、それが実はそんなことなくて。

私が古文単語(というか古文の勉強)に割いていた時間なんて、せいぜい、学校の古文の授業時間50分と放課後の30分くらいです。休日も1時間〜1時間半くらい。

受験生の1年間でコツコツ書き加えていって、知識量を増やしていく。そして効率のいい復習方法で、短時間でインプットしていく。そうすれば、他の教科の妨げになるほどの時間を割くことなく、古文を直訳でゴリ押しできるレベルに到達することが可能です。

具体的な復習方法ですが、それは英単語帳と一緒。

こちらの記事( part1, part2, part3 )を参考にしてみてください。なお、単語帳は3日で1周ガッツリ復習、まとめノートは1日1周ヌルッと復習って感じでした(まとめノートにメモした単語はやはり出題頻度は高くないので、意味をぼんやり思い出せるくらいでいいかなと思っていました、まあ結局バッチリ覚えたんですけど)。

以上、古文単語の勉強方法でした。

リクエストありがとうございました!

もし「〇〇について教えて欲しいな」「〇〇についてはどう思う?」みたいなのがありましたら、是非気軽に、アプリ版マイページの「コメント•要望」の部分から送ってくださいね。