中国の農業

歴史(戦後~)

1950年代、人民公社が設立されて農業の集団化が行われた。しかし農業生産は落ち込み、大量の餓死者も出した。

1980年には改革開放政策の一環として人民公社は解体され、生産責任制が導入されたことで農民の生産意欲が向上し、農業生産は飛躍的に向上した。

中国の農業の特徴

小規模経営

中国は小規模な自作農が多数存在し、農家一戸当たりの経営規模が小さい。

生産性

労働生産性は、労働集約的な農業が中心であるうえ、小規模農家が多いことから世界的には低い。

土地生産性は近年上昇し、肥料の投入量も多いことから、世界的にも高い。

農産物の貿易

中国は農業生産が盛んだが、巨大な人口と経済成長による食料需要の増加で、食糧需要をまかないきれておらず、食料の輸入は増加を続けている。

正式な統計は存在しないが、中国の食料自給率(カロリーベース)は70%を切っているとみる向きもある。

一方、野菜などは日本や韓国などの近隣諸国に積極的に輸出している。

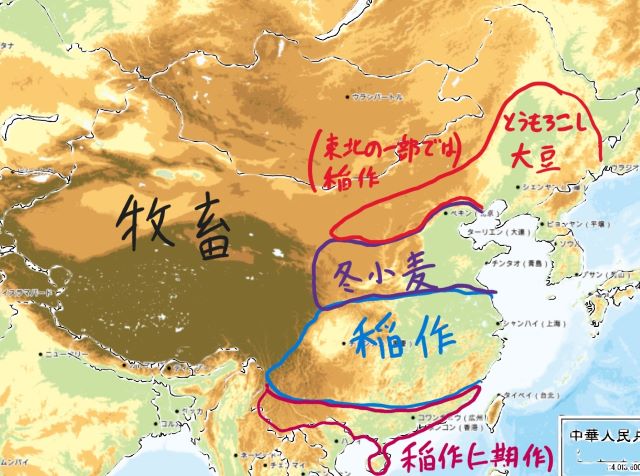

地域区分

東北~華北北部

東北地方の一部では、夏の高温を利用した稲作も行われている。

華北

秦嶺ー淮河線の北側は、年降水量1000㎜未満であるため小麦栽培に適する。

このため、華北ではラーメンや餃子、北京ダックなど小麦粉を利用した料理が多い。

華中~華南

秦嶺ー淮河線の南側は、年降水量1000㎜以上であるため稲作に適する。

華南の南部

華南の南部では、冬も温暖なため米の二期作が行われている。

内陸部

降水量の少ない内陸部では、耕作に適さないため牧畜が行われている。

チベット高原ではヤクの遊牧の遊牧、大麦・ジャガイモの栽培が行われている。

乾燥地域では羊の牧畜が行われている。

関連動画