大豆

簡単なまとめ

- やせ地でも育つ

- 熱帯~温帯で栽培可能

- 飼料用が多い

- ブラジルの生産が急増

- 中国の輸入が急増

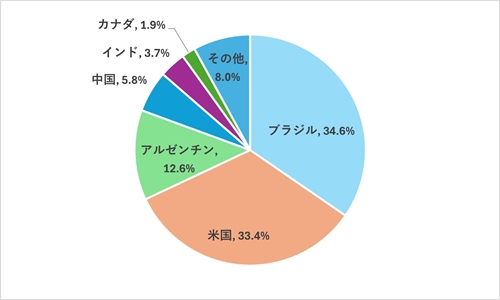

生産

大豆の生産は、とにかく、

「アメリカとブラジル」

これに尽きます。

他には、アルゼンチン、中国などで生産が盛んです。

(データブック・オブ・ザ・ワールド)

(データブック・オブ・ザ・ワールド)

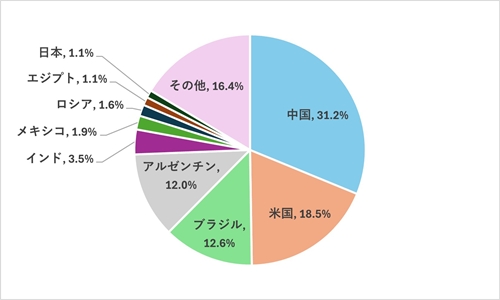

消費

用途

- 搾油

- 飼料(搾りかす)

が主。

日本では大豆を原料とした伝統食品が多く食されているため、例外的に3割程度が食用として消費されていますが、世界的に見れば食用は1割弱。

日本人と世界の感覚がずれやすい所なので、注意しましょう。

地域

- 中国

- アメリカ合衆国

- ブラジル

で消費が多くなっています。

いずれの国も、

- 油の使用量が多い

- 家畜の飼育頭数が多い

ことが理由です。

(FAOSTAT)

(FAOSTAT)

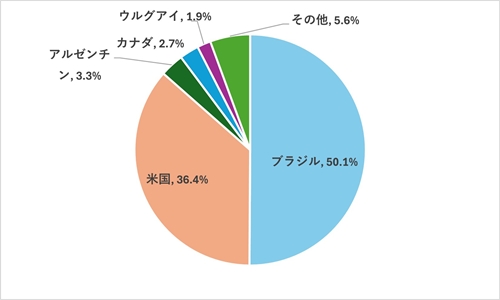

流通

輸出

- ブラジル

- 米国

を覚えておけば問題ないでしょう。

(データブック・オブ・ザ・ワールド)

(データブック・オブ・ザ・ワールド)

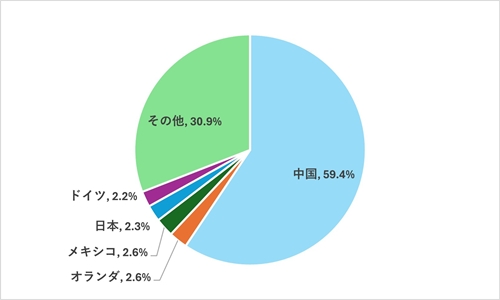

輸入

中国が圧倒的。

ほか、畜産業が盛んな国がランクインしています。

(データブック・オブ・ザ・ワールド)

(データブック・オブ・ザ・ワールド)

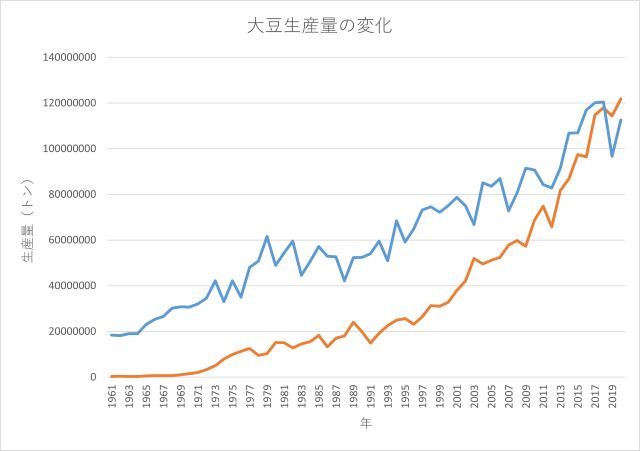

補足~ブラジルの生産拡大

近年、急速に生産を拡大しているのがブラジルで、ここ数年はアメリカ合衆国での不作もあり生産量世界一の座を勝ち取っています。

生産量の急速な拡大は、下のグラフを見ても一目瞭然です。青がアメリカ合衆国、オレンジがブラジルです。

この生産量の急拡大は、単収の増加と作付面積の拡大の両方が要因と考えられています。

単収の増加

大豆は、主にブラジルのセラードと呼ばれる熱帯草原地域で栽培が盛んです。

熱帯の土壌は何だったか、覚えていますか? そう、ラトソルです。ラトソルは酸性度が高く、耕作には向きませんでしたが、石灰散布などによる土壌改良が行われています。

また、詳しくは述べませんが栽培技術の向上もあり、他には遺伝子組み換え作物をはじめとした品種改良が、単収の増加に大きく貢献していると考えられています。

以上をまとめると、単収の増加の主な要因は

- 土壌改良

- 栽培技術の向上

- 遺伝子組み換え作物の導入などの品種改良

といえます。

作付面積の増加

先ほども少し述べた熱帯草原のセラードですが、酸性度が高く耕作に不向きな土地として1970年代まで放置されていました。

これを農地にしようと、日本政府がODAによって一部地域の土壌改良を行ったことがセラードの開拓に繋がっています。土壌改良をすれば、セラードも農地にできるんだ! と知った農家が次々とセラードに入植し、現在は広大な牧草地・大豆畑に生まれ変わっています。日本政府のODAはその呼び水として重要な役割を果たしたんですね。

そんなセラードが開拓され、大豆畑に生まれ変わっているというのが、作付面積増加の一つの要因です。論述問題には、「セラードの開拓が進んだ」と書きましょう。

補足~ブラジルの作付面積拡大のもう一つの要因

ブラジルで大豆の作付面積が増加しているもう一つの要因が、牧草地からの転用です。

これは新しすぎて受験ではまだ問われたことのない内容ですが、今後数年から十年もたてば恐らくどこかの大学は確実に出すと私は思っているので、少し触れておきます。現在の大学入試では恐らく想定されていない知識なので、この内容を例えば論述試験で盛り込む必要などはありません。

従来のブラジルの畜産は、放牧が主流でした。牧草地に牛を放し飼いにするだけで、牛は勝手にその辺の牧草を食べ、農家が餌を与えることはほとんどありません。

しかし、これでは非常に広大な牧草地が必要ですし、なにより牧草を生やしているだけになっている土地がもったいない。それに、ただ草を食べさせるよりも、大豆の油かすやトウモロコシなどの濃厚飼料を与えた方が肥育期間の短縮につながり生産効率を上げることができます。

というわけでセラード地域の農家は、牛の放牧とフィードロットでの濃厚飼料を与える肥育を組み合わせるセミフィードロット方式の導入を進めています。雨季の草が豊富な時期は今まで通り放牧、乾季の牧草が不足する時期や出荷直前の時期は濃厚飼料を与えるというものです。

この方式ですと、全て放牧で飼育する場合に比べ牧草地が狭くて済むため、牧草地の一部を大豆畑などに転換することが可能になります。

このように、ブラジルでは近年牧草地の大豆畑への転換が進んでおり、これが直近の大豆作付面積の拡大に寄与していると考えられています。この傾向は今後も継続すると予想されており、ブラジルの畜産業のさらなる集約化と大豆の生産拡大が期待されます。

関連動画

関連用語