遊牧

定義

遊牧は、天然の牧草と水を求め、家畜とともに移動生活を営む牧畜の一形態です。

特徴

遊牧の特徴は、

- 天然の牧草・水を利用

- 定住せず、移動生活を行う

ことです。

遊牧民の生活

遊牧が行われる地域は気候条件が厳しく(乾燥気候や寒冷気候)、作物の栽培に向かないため、人間が栄養を得るためには家畜を利用しなければなりません。遊牧民は家畜に頼った生活を送っています。 また、遊牧では牧草を栽培することはせず天然のものを利用するため、家畜が近辺の牧草を食べ尽くしてしまうと別の場所に移動せざるをえなくなります。このため、遊牧民は移動生活を行うのです。

遊牧民は移動生活を行うため、住居も移動可能なテント住居を利用しています。モンゴルではゲル、中国ではパオと呼ばれる、家畜の毛皮や骨を用いた組み立て式のテントが用いられています。受験ではあまり問われませんが、アラブの乾燥地域の遊牧民(ベドウィン)もテント式住居を用いており、こちらはかなり暑い地域ですので開口部が大きいものとなっています。

家畜

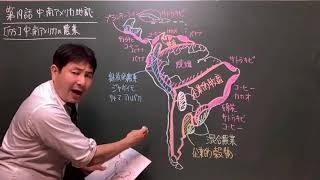

飼育される家畜にも特徴があります。主に羊、山羊、牛などが飼育されることが多いですが、西アジアではラクダ、モンゴルでは馬、チベットではヤク、アンデスではリャマ・アルパカ、寒帯ではトナカイの遊牧も行われています。

(チベットのヤク)

(チベットのヤク)

山羊や羊は牛に比べ乾燥に強いため、より乾燥した地域では牛よりも山羊・羊の方が好まれる傾向にあります。特に、羊は多少塩分の含まれた水でも飲むことができるため、淡水に乏しい乾燥地域では重宝されます。遊牧ではありませんが、オーストラリアの大鑽井盆地で行われている牧羊はこの好例ですね。

補足的な話なのでこれは読まなくてもいいですが、近年進行する地球温暖化により北極地域のトナカイの遊牧は危機に瀕しています。トナカイは冬には雪を掘り雪の下にある苔や草を食べて暮らすのですが、冬が温暖になったことで雪が解け、再凍結することで固い氷の層ができるために苔を掘り起こせなくなっており、慢性的な牧草不足になっているといいます。また温暖化で植生も変わり、トナカイの健康状態も悪化しているということです。

~コラム~ なぜ「厳しい気候→牧畜」になるのか?

根本的な話をします。なぜ人間は農業をするのでしょうか? なぜ、生きるために農業が必要なのでしょうか? なぜわざわざ稲を育てたり、牛を飼ったりしなければならないのでしょうか? 人間がその辺に生えている雑草を食べることができるのなら、農業なんて面倒なことしなくていいのに。

その答えは、人間の消化器官にあります。人間は草を食べても十分に消化できず、栄養をほとんど摂取できません。米などに代表される澱粉、肉・魚などに代表される蛋白質、脂質などの形でないと消化できないのです。

そもそも農業とは、周囲の環境に存在する土の養分・水・太陽光のエネルギーを人間が摂取できる形(穀物、果実、肉、etc...)に変換する作業です。例えば稲作では、稲が土中や水中の養分を吸収し、太陽エネルギーを用いて光合成をおこなって生長し、米という澱粉質豊富な実をつけ、人間は稲が変換してくれた米を食べることができます。農業の中だと穀物に変換するのが最も効率が良いため、農業をするとなると大抵は穀物が選択されます。

しかし、乾燥地域や寒冷地域だと気候が厳しすぎて穀物は生育することができません。穀物というのはけっこう贅沢な植物で、土が肥えていて気候も穏やかなところでないと生長できないのです。厳しい気候だと、生育できるのは草だけ。そして、人間は草からは栄養をほとんど摂取できません。

ところが、牛や羊などのいわゆる草食動物は発達した消化器官をもっており、草からでも十分に栄養を摂取して成長することができます。草を食べ、自分の肉にすることができるのです。おまけに糖分豊富な乳も出してくれます。

これで人間が消化できる形に変換できました。人間は家畜を屠殺して肉を得たり、乳しぼりをして乳を得ることで栄養を摂取することができます。

つまりはこういうことです。本当は、穀物を育てたい。でもそれが無理だから、周りの草を家畜を通して肉や乳に変換するという手段が選択されるわけです。

これが、土地がやせていたり気候の厳しい地域で牧畜が行われる理由です。お分かりいただけたでしょうか。

この用語を含むファイル

関連動画