ばってんです♨️

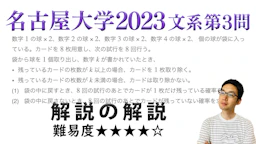

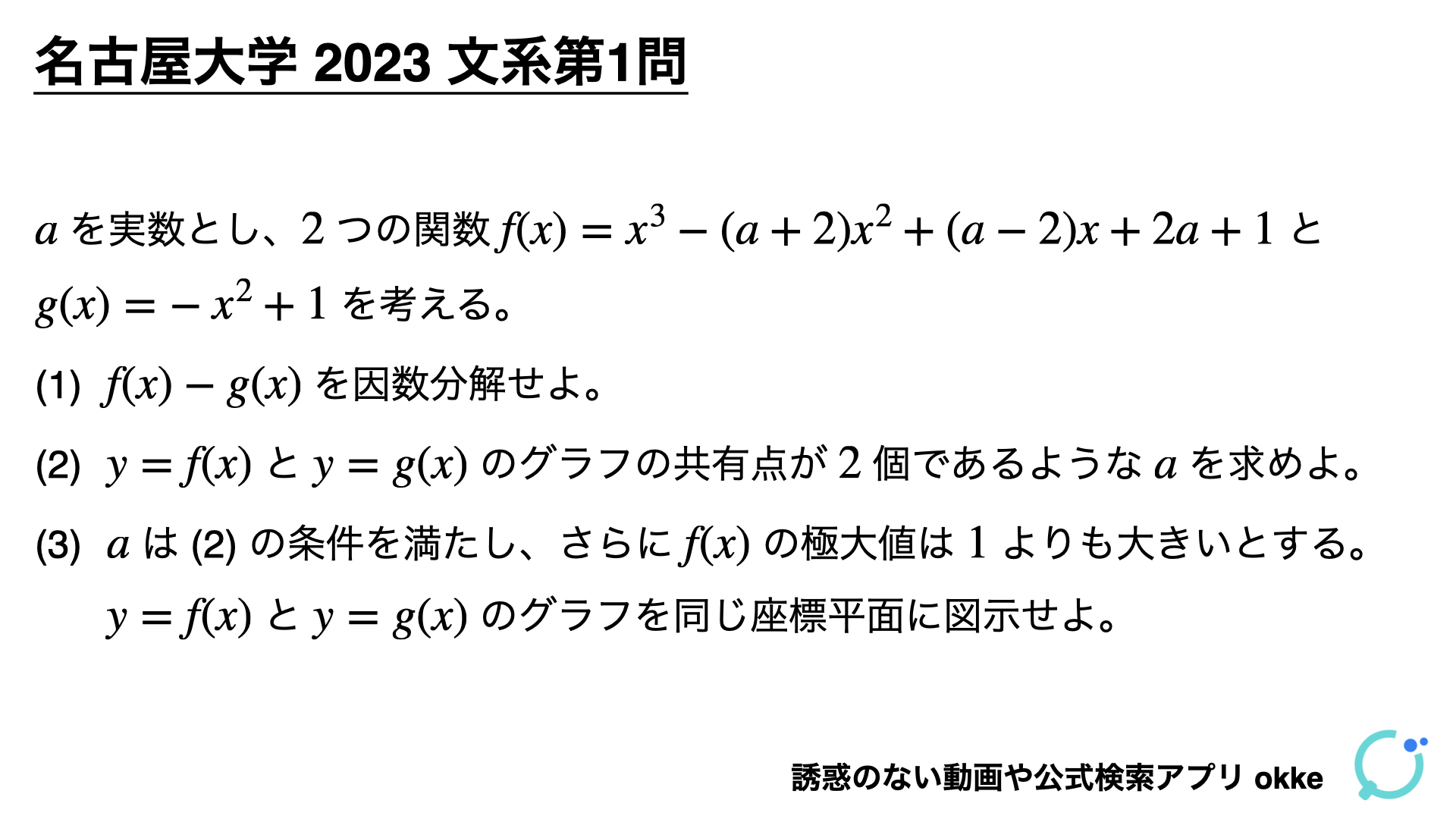

今日は、名古屋大学2023年文系第1問の3次関数の問題について、他の問題にも応用が効くように深くわかりやすく解説します。

問題はこちらです。

重要テーマが盛りだくさんなので、ぜひまずは自力で答案が書けるかチャレンジしてみましょう!

それでは、下のリンクの動画で解説や答えを確認しましょう!発想や頭の使い方から記述の書き方まで掘り下げて解説しているので、特に独学の方々にオススメです。

この動画で学べるポイントは以下の通りです。

- グラフの共有点と方程式の実数解の個数の関係

- 値がややこしい極値の求め方

- 値の評価のコツ

文系であっても、名古屋大学はボリューム感のある問題を出してきますね...笑 1問で2問分くらいのテーマが詰まった良問です。

(1) から (3) まで、問われていること自体はとても頻出のテーマなので、解法選択から引っ掛かってしまった方は、ぜひ身につけられるまで復習してみてください!

(3) の値の評価が若干ややこしいので、そこで差がつくかなと思います。「極値をとるxがややこしい値になってしまった場合にどう極値を求めるか」が処理のカギとなりますが、直接代入するよりも、元の式を導関数の式で割って、余りに代入する方が計算ミスは減りますし、効率的に処理できると思います。

理由とともにぜひマスターしておきましょう!その後の値の評価のやり方も大事なテーマです。

今回の問題の解説ノートも下からダウンロードできます!

今日はこの辺で。

読んでいただきありがとうございました〜