アメリカまとめ

概要

アメリカ史の概略です。

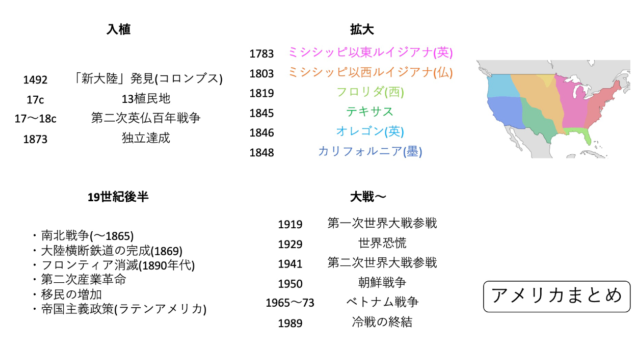

「新大陸」として16世紀に世界史の舞台に登場したアメリカは、独立、拡大、内部統一と時代を進め、大戦で超大国としての存在感を手に入れます。

まとめ図

詳細

入植と独立

コロンブスに発見されて以来、オランダなど様々な国から進出されましたが、イギリスで弾圧されていたピューリタン(清教徒)の入植の存在は大きく、彼らは13植民地を形成していました。

次第にイギリスとフランスの対立が表面化し、七年戦争などと同時期に戦われた北米大陸での植民地戦争は17〜18世紀の「第二次英仏百年戦争」の重要な一角となり、フレンチ=インディアン戦争などが戦われました。

イギリスは勝利しましたが、その戦費により経済が圧迫されたことで植民地への課税が強化されます。

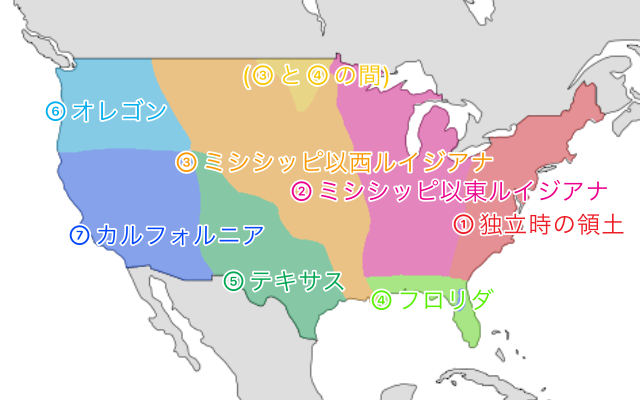

植民地側は「代表なくして課税なし」と唱えて本国に対抗、アメリカ独立戦争が戦われて、1783年のパリ条約により独立が認められました。

拡大と南北戦争

独立を達成したアメリカは拡大政策を進めます。

ミシシッピ川以西ルイジアナをフランスから買収し、米英戦争中に先住民の土地を収奪、スペインからはフロリダを買収します。

続いてテキサスを併合、またイギリスとの共同管理となっていたオレゴンを併合し、テキサス併合を巡った米墨戦争ではカリフォルニアも獲得、ゴールドラッシュの舞台となります。

この拡大の時代には政党による民主政治が浸透した一方で、インディアン強制移住法に代表される先住民の排除と抑圧による西部開拓(西漸運動)が進みました。

19世紀後半には、南北の産業構造の違いから生まれた奴隷制に対する態度の差により 南北戦争 が勃発します。

南部の敗北により国家は統一され奴隷は解放されましたが、黒人差別は残ることとなります。

また南北戦争では、ホームステッド法の制定などで西部開拓が進み、1890年代にはフロンティアが消滅しました。

この時代には内部の統一に専念することを目的に1823年のモンロー教書に始まる孤立主義を取り、ヨーロッパとの相互不干渉、ラテンアメリカへの優先権を主張していました。

帝国主義政策

第二次産業革命 がおこり、産業化を加速させたアメリカは次第に海外に目を向けるようになります。

米西戦争やフィリピン=アメリカ戦争で領土を拡大し、進出の出遅れた中国には「門戸開放」を宣言、カリブ海には「棍棒外交」と呼ばれる強権的な政策を取りました。

大戦

第一次世界大戦が始まると、はじめは孤立主義に則り中立の姿勢をとっていたものの、ドイツの無制限潜水艦作戦を受けて協商国側として参戦、勝利を導きました。

また武器輸出などにより多くの利益を挙げ、債権国となりました。

戦後の国際秩序においては、ヴェルサイユ体制、ワシントン体制の形成や国際連盟の設立に尽力した一方で孤立主義の伝統を守ろうとする動きも見られ、国際連盟への非加盟といった形で現れます。

20年代のアメリカはさらなる工業化と大量消費の文化などで繁栄を極め、多くの移民を受け入れるようになりました。

1929年の世界恐慌後はニューディール政策による立て直しが図られ、ラテンアメリカに対しては善隣外交と呼ばれる協調政策をとってファシズムへ対抗する姿勢を明らかにします。

第二次世界大戦も、当初は中立を保っていましたが、41年の武器貸与法以降は連合国側として参加、指導的役割を担い勝利へと導きます。

戦後

戦勝国として、国際連合の設立などの戦後秩序の形成に尽力したアメリカでしたが、ソ連を中心とする社会主義との 冷戦 に突入します。

朝鮮戦争では実際の戦いも起き、核戦争の危機にもなりました。

長期化したベトナム戦争が財政を圧迫したことで新自由主義に基づいた「小さな政府」を目指した政策が取られるようになります。

89年に冷戦が終結して以降も、主要国として大きな影響力を持ち続けています。

関連動画