ロシアの工業

工業

重化学工業が中心。

とくに、鉄鋼業など、資源を大量に消費する重厚長大産業が中心。

こんなことをいっては怒られそうだが、世界的に見れば正直あまり特筆すべきことはないので細かい暗記は不要。

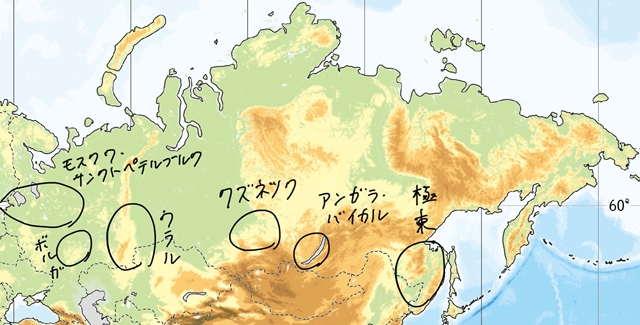

工業地域

西から順にみてみよう。

モスクワ・サンクトペテルブルク工業地域は、大消費地に近接し、食料品など消費財が多い。近年は外資の自動車工業も進出している。

ボルガ工業地域は、ヴォルガ・ウラル油田の石油を利用した重化学工業が中心。

ウラル工業地域は、ウラル地方でとれる鉄鉱石を利用した鉄鋼業がさかん。

クズネツク工業地域は、クズネツク炭田とオビ川の水力を利用した重工業地域。中心都市のノヴォシビルスクはシベリア開発の拠点だった。

アンガラ・バイカル工業地域は、バイカル湖から流れ出るアンガラ川の水力発電と、豊富な木材資源を利用した工業がさかん。

極東工業地域は、ウラジオストクとハバロフスクを中心とした工業地域。

歴史

ソ連時代

社会主義に基づく計画経済のもと、政府の指導による産業化が進められた。

資源産出地と工場を鉄道などで計画的に結ぶコンビナート方式の工業化が行われ、シベリア鉄道沿線に工業都市がつくられた。

そのため、食料をはじめとした生活必需品の不足がしょっちゅう起こり、店舗に行列をつくる風景がよくみられた。

ソ連崩壊後

ソ連崩壊後、経済が大混乱し、工業は壊滅的被害を受けた。

1990年代後半には工業生産力がソ連時代の約半分まで低下するほどだった。

2000年代~

2000年代にはいると、工業生産は急速に回復した。

- 経済特区の設置

- 積極的な外資企業の誘致

などの政策により、工業生産はソ連時代の水準まで戻った。

ウクライナ侵攻

ウクライナ侵攻により、外資がものすごい勢いで撤退。

2025年1月現在ではまだ戦争中なので、戦争特需でまだ工業生産は持ちこたえているが、戦争が終わった後外資が戻ってくるのか、工業生産が落ち込まないかには注目だ。

関連動画