まとめノートは意味がある!

どうも、フジです。

「まとめノートって意味あるの?」的な議論が各所でなされているので、それに対して、私なりのアンサーをと思っての今回の記事です。

今回は part2 なので、是非 part1 からどうぞ。

「まとめること」に意味がある

「まとめノート作ったけど、結局見直しに使わなかったし、まとめノート意味ないや!」みたいなことを言っている人がたまにいますが、これは結構無茶苦茶な話でして。

何度も言いますが、まとめノートを作る行為は、仮に見直しを行わなかったとしても意味があります。絶対にプラスになります。当たり前です。参考書を読み込んで、内容を自分が理解しやすい形に整理するのが「まとめる」という作業なのですから、それをするだけで圧倒的に理解が深まり、更には暗記効率もアップします。

もし仮に、「まとめノートを作っただけでは得るものがなかった(やっぱり見直しはマストだ)」なんて言うような人がいれば、きっとその人はたぶんなにも「まとめ」てはいなくて、その人が作ったモノは残念ながらまとめノートではないのです。暗記事項を抽出したノートか、あるいは、参考書を転写しただけのナニカです(世の中の多くの学生はこのナニカをまとめノートだと信じ込んじゃってます)。国語•英語において、「暗記事項の抽出作業」以外の目的で、ノートにあれやこれやと書き出している場合なんかは、まさに参考書を転写しただけのナニカを作っているにすぎません。暗記事項を抽出したノートなら見直すことで価値を創出できますが、参考書を転写しただけのナニカに価値を見出すことは不可能に近いです…。

確かに、せっかくまとめノートを作ったのなら、そりゃあ見直しをした方が効率的であることに間違いはありませんが、仮に見直しをしないのだとしても、きちんと「まとめる」という作業をしたのであれば、まとめノートを作ることには絶対に意味があるんです。

最後に余談です。

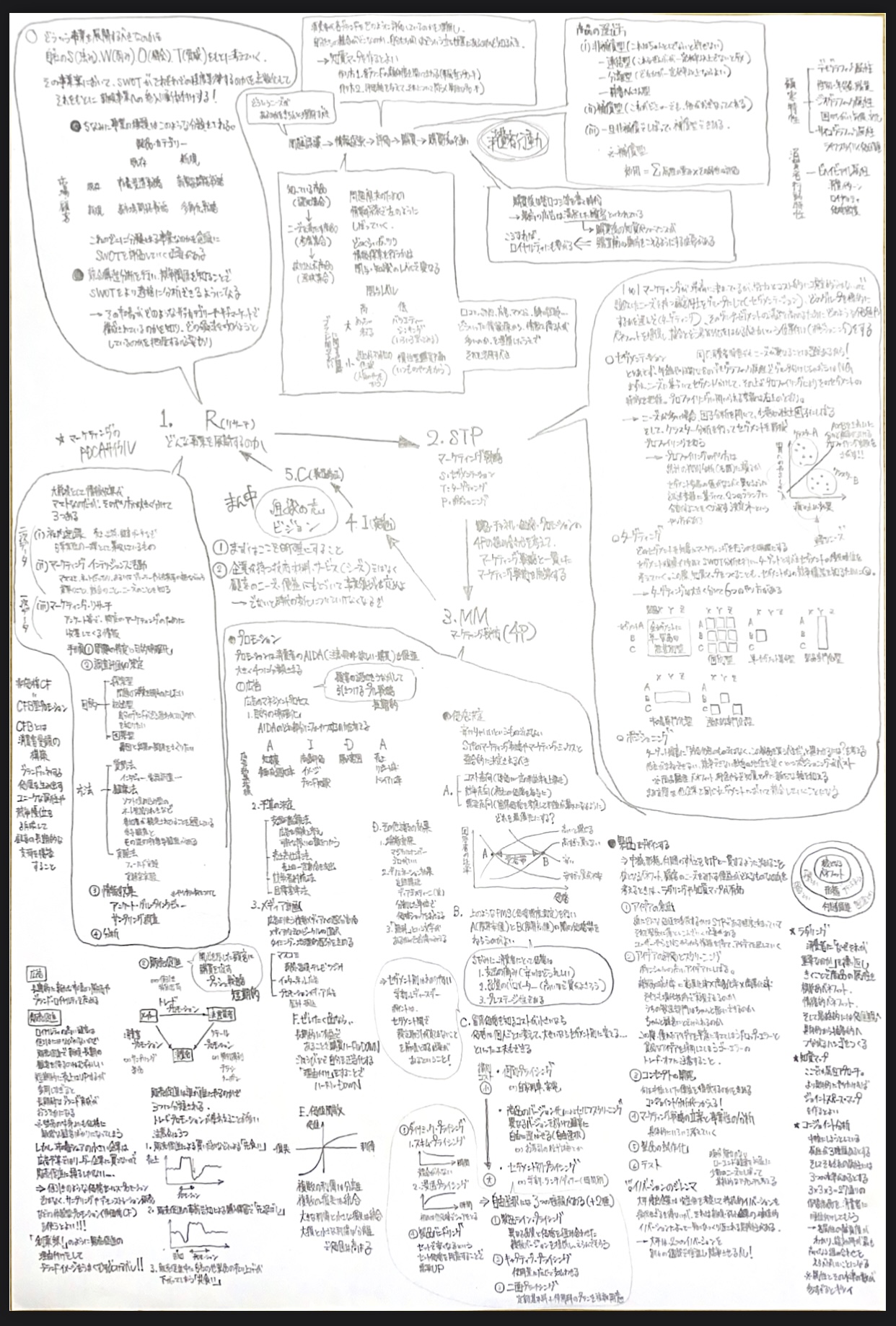

私はいまでも、大学の期末テスト対策なんかでよく「まとめる」勉強法を使っています。直近だと、マーケティングという授業の期末テスト対策でこんなものを作りました。参考書150ページ分が試験範囲だったので、それの内容をプリント1枚にまとめたって感じ。見直しをすればなおよしなのは間違いありませんが、まとめるだけも、150ページ分の内容が綺麗に整理されて、さらに時間をかけて作成している分ある程度記憶にも焼き付くので、試験対策としてはこれ以上ないほどに有用です。