膨大な量を短期間でガッと詰めるならどういう勉強をするべきか

どうも、フジです。

今回は「膨大な量を短期間でガッと詰めるならどういう勉強をするべきか」というテーマ。私の「高校入学以来ずっと避けてきた世界史をたった1週間で完璧にした」ときの話を参考に、勉強のポイントを紹介しようと思います。

冬休みの1週間で高1世界史を完璧にした経験

これは決して自慢でもなんでもないんですが(むしろ恥ずべきことかも)、私は高1の冬休みまでの間、世界史の勉強なんて全くと言っていいほどやっていなかったんです。定期テストでは、直前の詰め込みでなんとか平均点にギリ届かない程度の点数を取ることができていましたが、残念ながらテストが終わった翌日にはいつも、世界史に関するすべての記憶が消し飛んでいたような気がします。

そんな私が、高1の冬休み、ほぼゼロからと言っても過言ではないような状況から、たったの1週間強で高1世界史を完璧にしたっていう話。あれこれ言う前に、まずはそのときの勉強法を見てもらいましょう。

当時の私が採用していた勉強法は、ざっくり「1.まとめる→2.ノートに清書する→3.死ぬほど復習する」の3つのステップにわかれています。せっかくなので、ひとつひとつ紹介させてください。

1.まとめる

まずは「1.まとめる」です。

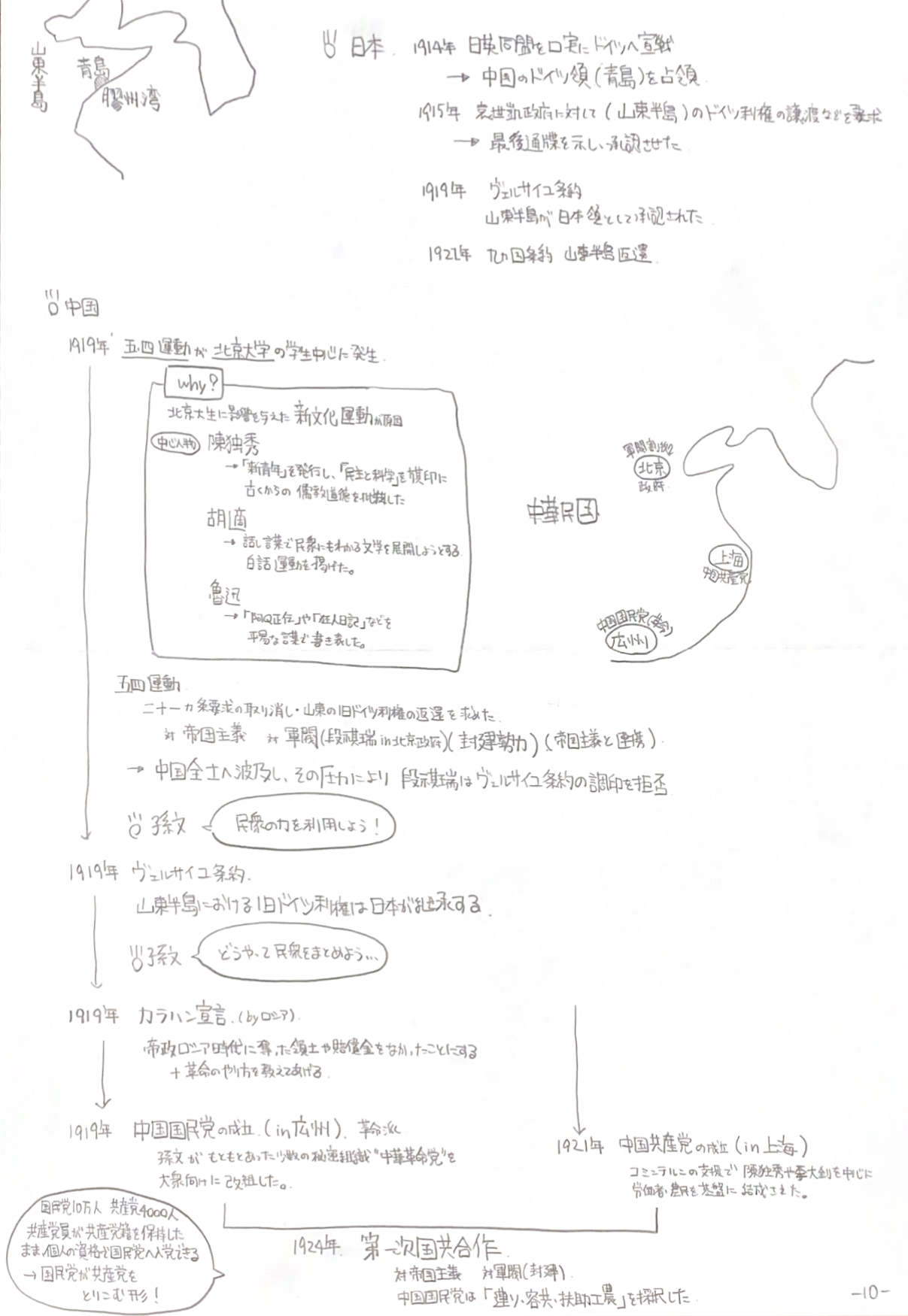

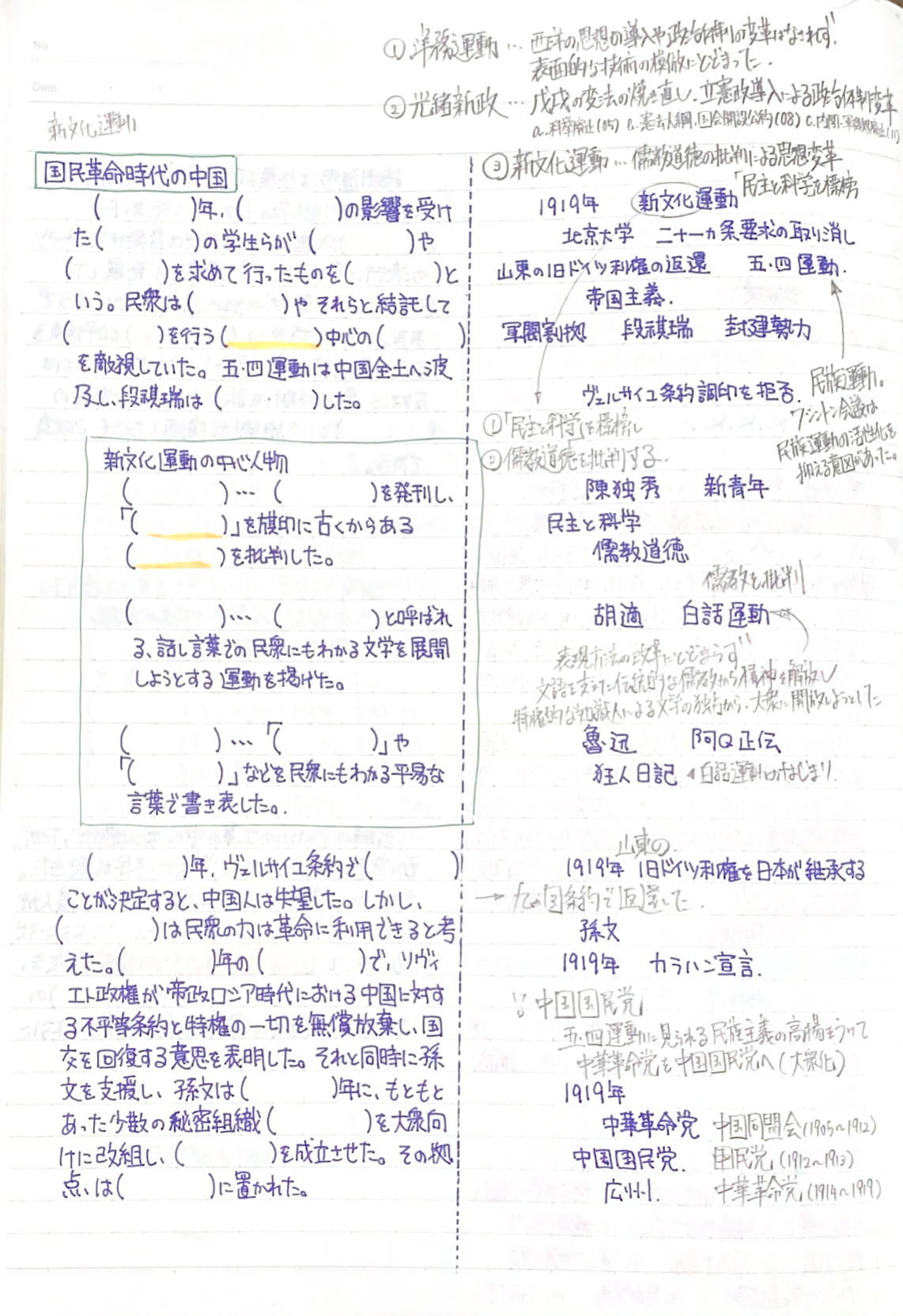

与えられた情報を”自分が最も把握しやすい形”に整える作業ですね。教科書•資料集•用語集、そして授業で配られたプリントを参考にしながら、文章や図表を用いてコピー用紙にまとめました。まさに高1の冬休みに作成されたであろう「まとめコピー用紙」が、丁寧にファイリングされて残っていたので、写真を添付しておきます。

2.ノートに清書する

続いて「2.ノートに清書する」です。

図などを用いて整理した情報を、今度は「文章100%」の形に作り替えながら、ノートに清書していきます。コピー用紙に整理した情報を、その他必要な情報を追加しながら文章の形に変換する、ということです。

「ここの流れや因果関係は教科書がわかりやすく説明してくれてるな」「ここは資料集のまとめ方がわかりやすいな」「ここは用語集に載っている事項まできっちり把握しておくべきだな」などなど、どの教材にもそれぞれ良いところがあるので、それらを持ち寄って「この文章を読むだけで大学受験に必要な情報の全てがわかるじゃん」という形を目指す、そういう作業です。実際にやってみるまでもなく、バカみたいに大変で時間のかかる作業であることはおわかりいただけるかと思います。

確か冬休み中は毎日5~6時間、いやもっとだったかな、兎にも角にも世界史世界史、世界史に信じられないほどの時間を割いてたのですが、そのうちの7~8割ほどの時間がここまでの2ステップに費やされています。「そんなにやる必要ある!?」と思う人もいるでしょうけど、私はそれだけの価値がある作業だと感じていました。

ちなみに作成したノートはこんな感じ。

- 集中力を損ねないために青文字で書くこと

- 復習しやすいように重要語句を空欄にすること

- 空欄に当てはまる語句はノート見開きの内側に書くこと

以上の3つが、ノートに清書をする際のポイントです。3つ目を見て「どゆこと?」と思ってしまった人のために簡単に説明しておくと、これは「ノート見開きの外側に空欄を含む文章/ノート見開きの内側に空欄に当てはまる語句」という構成にすることによって、空欄に当てはまる語句を隠しやすくするという工夫です。ノートを”くの字”にして持てば、右ページと左ページの語句をいっぺんに隠すことができるんですよ。こうしておくと、教室移動の最中など、歩きながらでも復習できちゃうってわけです。

3.死ぬほど復習する

最後に「3.死ぬほど復習する」です。

私は毎日、その日世界史の勉強を始める前に、前日までに勉強した内容のすべてをきっちりと復習するようにしていました。一言一句余すことなく、丁寧に丁寧に復習して、忘れてしまっているところは暗記し直して、それが済んでようやく今日の勉強をスタートさせるって感じです。

「前日に勉強したはずの内容が、たった1日しか経過していないのに、すっかりわからなくなっている」なんてのはよくあることです。苦しいかもしれませんが、それでもやはり、復習を疎かにしてはいけません。勉強は復習を中心に成り立っています。なんとか踏ん張って、何度も頭に叩き込みましょう。ちなみに、まとめ作業にアホほど時間を割くと「日付が変わったくらいじゃほとんど忘れない(細部をポロポロ忘れちゃってるくらいに留まる)」という状態になりますよ、オススメです。

あ、鋭いですね。そうです、このやり方、日を重ねるごとにどんどん復習量が増えていくんです。

2日目や3日目はまだ楽かもしれませんが、1週間経つころにはもう、とんでもない復習量です。無理?キツい?エビングハウス忘却曲線みたいな、そういうやつを活用した画期的な復習サイクルを…みたいなのをご所望でしたか? まあ確かに、効率よく暗記したい気持ちもわかんですけどね。泥臭い勉強が必要な時だってあるんですよ。いやむしろ、泥臭い勉強が必要なことの方が多いかもしれません。はじめから「勉強は量より質」だなんて言ってると、多分そのうち限界がくるでしょう。短期間でガッと詰めるなら、まずは圧倒的な量で殴りかかる、これが正解だと思っています。

以上が「ほぼゼロからと言っても過言ではないような状況からたったの1週間強で高1世界史を完璧にした」ときの勉強法です。

※高1の冬休み以降はこのやり方を少し修正したスタイルで勉強を続けました。修正箇所は2点。1つ目は、最初のステップからいきなり「文章100%」の形でまとめるようにしたという点(つまり先に挙げた2つ目のステップは単にノートに書き写すだけ)。流石にあれほど丁寧にできるのは長期休暇だけです。2つ目は、時間の制約を考慮して復習サイクルの効率化を測ったという点です。短期間でガッと詰め終えた後に採用すべき効率の良い復習法については、また別の記事で触れようと思います。

「情報整理」と「圧倒的復習量」がカギ

膨大な量を短期間でガッと詰めようと思った時に重要になってくるのは、「情報整理」と「圧倒的復習量」、この2つに尽きるでしょう。ここまで読んでくれた皆さんなら、もうとっくにお気付きですよね。

まずは「情報整理」。前節で紹介した勉強法だと、最初の2つのステップがこれに該当します。遠回りのように思えるかもしれませんが、情報を整理することによって、頭への入りやすさが格段に変わってくるんです。なんなら、頑張ってまとめ作業をしているだけで結構頭に入るんですよ。ノートに清書…まではしなくていいので、とにかく「与えられた情報を”自分が最も把握しやすい形”に整える」という作業、これを大切にしてあげてください。

そして「圧倒的復習量」。短期間で詰め込むなら、これは絶対に欠かすことができない部分だと思います。先に紹介した「その日の勉強を始める前に、前日までに勉強した内容のすべてをきっちりと復習する」というスタイルは非常にオススメです。私には、この復習スタイルで極厚英単語帳「東大英単語熟語鉄壁」を高1の夏休み1ヶ月だけで完璧にした、という経験もあります。

長くなっちゃいましたが、「膨大な量を短期間でガッと詰めるならどういう勉強をするべきか」というテーマに関してはこれで以上です。もうすぐ春休みですからね、参考にしてもらえると嬉しいです。

おわりに

この記事の冒頭で述べた通り、私は、高1の冬休みまでの間世界史の勉強なんて全くと言っていいほどやっていなかったんですよね。初めて私の記事を読んでくれている方からすると「ほなお前理系か」と、そう思われてもしょうがない感じなんですが、なんとびっくり私は文系です。文系のくせに高1の冬まで世界史を疎かにしていたのは、もともと社会が嫌いだったから、そして、もともと理系に進学するつもりだったからです。実は私、文理選択の希望用紙提出締め切り1週間前まで、心の底から「俺は社会が嫌いだし当然理系だよな」と思っていたんですよね。

なぜそんなにもギリギリのタイミングで方向転換をしたのか、なぜ文系を選んだのか、これを軽く説明してこの記事を終わりたいと思います。

私の急転直下の文系進学、その理由はズバリ、当時の担任の先生から「社会は頑張れば必ず得意科目になるぞ、そしてお前は数学がめっちゃできるから、文系なら間違いなく頭ひとつ抜きん出ることができるぞ、とにかく東大にいきたいならお前は文系や」と、締め切り直前に言われたから、です。これを言われた時は「社会が嫌いな俺が文系…!?」とも思いましたが、よく考えてみるとそれが逆に面白いんじゃないかということで、先生の案に乗ってみたんですよね。そしたらこれです、大正解。ちゃんと東大に合格できました。自分よりも豊富な経験を有する人の案には、「そんなことある?」と思っても乗っかってみる、これ意外と大事かもしれません。

ではみなさん、私が今回紹介した2つのポイント、春休みに実践してみてくれますね?