オランダまとめ

概要

オランダ通史のまとめです。

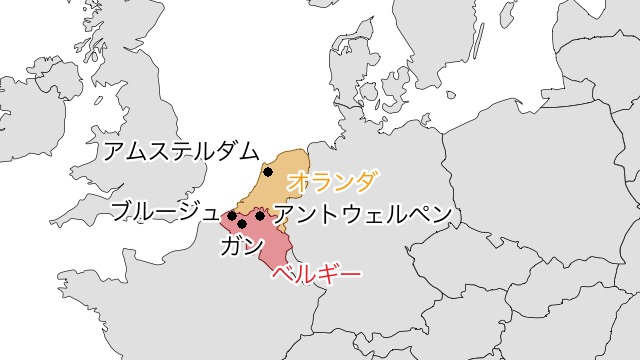

現在のベルギー・オランダが「ネーデルラント」と呼ばれる地域でした。

支配されていた期間も長い地域のため、対外関係に注意しましょう。

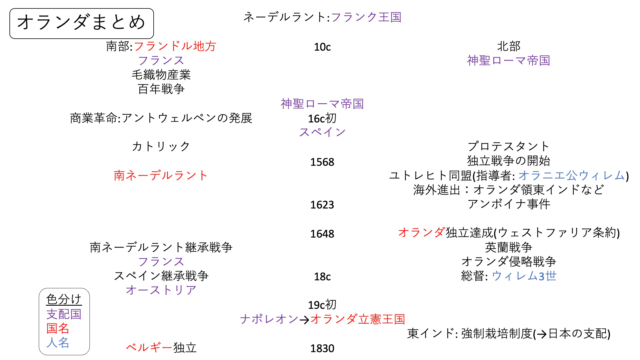

まとめ図

場所

詳細

ネーデルランド

ネーデルラントは3世紀以降、フランク王国の一部でした。

10世紀以降北部は神聖ローマ帝国領、南部はフランス領のフランドル地方となります。

フランドル地方は毛織物産業で栄え、ブリュージュ、ガンなどの商業都市が発展しました(中世都市)。

フランドル地方は百年戦争ではイギリスとフランスの間で取りあわれますが、後継の関係から神聖ローマ帝国の皇帝であったハプスブルク家の領土となります。

16世紀の大航海時代を経て、アントウェルペン(アントワープ)が物資の輸送の拠点となると、新たな経済圏の中心となります(商業革命)。

そして商工業の発展を背景に、北部を中心にプロテスタントが浸透していきました。

カール5世ののちにハプスブルク家が分裂すると、南部もスペイン=ハプスブルク家領となります。

経済的な自立と信仰の自由を求めて、1568年から独立戦争を開始します(のちのオランダ独立戦争)。

その後、カルヴァン派の多かった北部は独立運動を進めた一方で、カトリックの多かった南部(フランドル地方)はスペイン領に留まることとなりました。

南部

カトリックが多く、スペインに留まった南ネーデルラントですが、三十年戦争以降不仲であったフランスとハプスブルク家の戦争の舞台となり、ルイ14世の一つ目の侵略戦争、南ネーデルラント継承戦争が戦われました。

フランスが勝利し、多くの南ネーデルラントがフランス領となります。

ルイ14世の2つ目の侵略戦争がオランダ侵略戦争(北部が対象)で、こちらもフランスが勝利したものの大きな領土移動はありませんでした。

ルイ14世の最後の戦争、スペイン継承戦争でフランスは敗れ、南ネーデルランドはオーストリア=ハプスブルク家領となりました。

その後ナポレオンに一時併合されますが、ウィーン議定書によりオランダに併合され、オランダ立憲王国が成立しました。

北部

1568年以降、スペインからの独立運動を積極的に進めていた、カルヴァン派の多かった北部7州は、オラニエ公ウィレムを指導者としてユトレヒト同盟を結成し、1582年にはネーデルランド連邦共和国の独立を宣言します。

オランダ独立戦争をプロテスタントとして支援したイギリスは、スペインとアルマダの海戦を戦うこととなり、これに勝利しました。

スペインからの独立運動を進めていた側、オランダは積極的に海外進出をしていました。

1602の東インド会社設立、1623年のアンボイナ事件が挙げられます。

進出先はインドネシアなどの後のオランダ領東インドを中心に、台湾の支配、鎖国下の日本などが挙げられます。

独立戦争が終結したのは、三十年戦争の講和条約である 1648年のウェストファリア条約 で、長きにわたる独立戦争は八十年戦争とも呼ばれました。

1651年、クロムウェルの制定した航海法をきっかけに、制海権を巡って英蘭戦争が開始します。

3度にわたった英蘭戦争でしたがフランス・ルイ14世が2つめの侵略戦争、オランダ侵略戦争の開始により講和が成立、またオランダ侵略戦争ではフランスが勝利したものの大きな領土移動はありませんでした。

国難を乗り切った総督ウィレム(3世)の国内での権威は増し、イギリスで名誉革命が起こった際には、ウィレムがウィリアム3世としてイギリス王となります。

同君関係はウィリアム3世の死去後に解消されました。

18世紀末にナポレオンに侵略されますがウィーン議定書により独立を回復、オーストリア領であった南部(ベルギー)も併合してオランダ立憲王国となります。

しかし1830年には七月革命の影響でベルギーの独立が達成されます。

19世紀、植民地では強制栽培制度が導入されました。

立憲王政を保ち、2度の世界大戦においても中立を保ったものの、オランダ領東インドが日本に侵略されたため、太平洋戦争において日本に対して宣戦布告します。

その影響で第二次世界大戦に巻き込まれ、ノルマンディー上陸作戦では被害を受けます。

戦後、インドネシアはスカルノらの率いた独立戦争の末に1949年に独立を達成し、オランダ領東インドは終わりを迎えました。

基本的には中立政策をとっていた戦時でしたが、終わると西側諸国の一国としてNATOに加盟するなどしました。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語