化学肥料

簡単なまとめ

人間が化学的・工業的に合成した肥料。

- 窒素

- リン酸

- カリウム

が主な成分。

非常に効きがよく、植物をよく成長させる一方、使いすぎると土壌がやせるなど副作用もある。

化学肥料がなければ、現在の世界人口の半分(40億人程度)しか養えないといわれるほど、現代の農業には不可欠な存在である。

安易に「化学肥料反対」などと主張するのは危険である。

植物に必要な栄養素

人間に炭水化物・タンパク質・脂質の三大栄養素が必要なのと同じで、植物には

- 窒素

- リン酸

- カリウム

という3つの栄養が必要となる。

これらを人工的・化学的に合成したものが、化学肥料。

メリット・デメリット

メリット

- 即効性がある

- 有機肥料よりも効果が高い・・・作物がよく育つ

化学肥料は、植物が栄養を直接吸収できるように加工されているので、すぐ効くし、有機肥料よりも作物がよく育つ。

ウイダーinゼリーみたいなものだとイメージするとわかりやすい。

デメリット

ウイダーinゼリーばっかり食べていたら体調が悪くなりそうな感じがするのと同じで、化学肥料ばっかり使うのもよくない。

- 使いすぎると土壌がやせる

- 製造時・使用時の環境負荷が高い

などの悪影響がある。

化学肥料は無機物なので、植物の栄養にはなるが土壌中の微生物やミミズなどの生物の栄養にはならない。

そのため、化学肥料しか使わないと土中の微生物やミミズなどの生物がいなくなってしまい、土が硬くなってやせていく。化学肥料は、使いすぎないよう適量使用することが重要である。

また、化学肥料は製造時の環境負荷が高い。窒素肥料製造の際に用いるハーバー・ボッシュ法には大量のエネルギーが必要で、温室効果ガス排出の要因になっているほか、リン鉱石やカリ鉱石の採掘の際の環境破壊も無視できない。

農業で使用する際も、環境中に流出した際に水質汚濁の原因になりやすい。

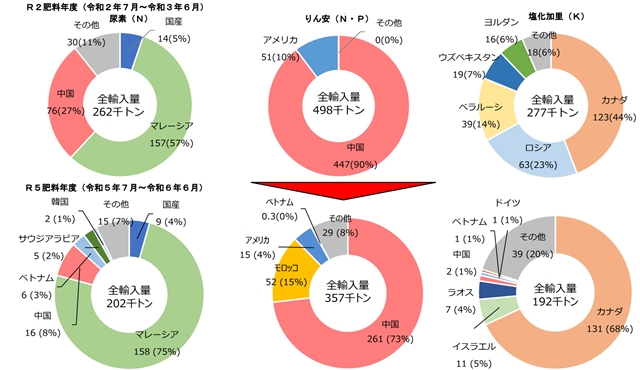

日本の化学肥料供給

日本は、化学肥料のほぼ100%を輸入に頼っている。

国もこれを問題視しており、

- 下水からの回収(リンなど)

- 調達先の多様化・外交関係の強化

- 肥料の無駄遣いの防止(肥料の使用効率の向上)

などの対策を進めている。

有機肥料と化学肥料

厳密な分類としては違うが、化学肥料の対義語的なものとして有機肥料がある。

- 魚粉

- 牛・鶏糞

- 稲わら・腐葉土

など、さまざまな原料のものがある。

補足~化学肥料の製造

化学肥料は、

- 窒素

- リン酸

- カリウム

からできている。

窒素

植物が窒素固定できない分を、代わりに人工的にやってしまうイメージ。

ハーバー・ボッシュ法によってアンモニアを合成、アンモニアから尿素を合成して肥料とする。

ハーバー・ボッシュ法登場以前は窒素肥料を大規模に製造することは不可能で、ハーバー・ボッシュ法によって窒素肥料を生産できるようになったことで、世界の農業生産は飛躍的に向上した。

ハーバー・ボッシュ法がなかったら、現在の地球人口の半分程度しか養えなかった可能性が高いとも考えられている。

リン酸

こちらは主にリン鉱石からつくられている。グアノも、肥料の製造に用いられていたリン鉱石の一種。

このため、リン鉱石の枯渇が心配されている。可採年数は300年程度と見積もられておりすぐに枯渇するおそれは低いが、長期的にはリスクとなる。

日本でも、下水からのリン回収などの実験が行われている。

カリウム

こちらもカリ鉱石から製造されているため、鉱石の供給リスクが存在する。資源量は数百年分あると見積もられているが、長期的には供給リスクとなる。

関連動画

(

(