東大地理対策

どうも、フジです。

リクエストをいただきました!

「東大を目指しているけど、地理が苦手なまま直前期まで来てしまって困っている、フジさんが取り組んでいたこと、そして今やるべきだと思うことがあれば教えていただきいです」とのことです! おぉ… 2月25日まであと2週間弱…! なんとかお力添えできればと思います!

必ずやるべきことを順番に2つ紹介した後に、そこから先私がどのように勉強を進めていったのかを説明しますね。少し長くなりますが、最後まで読んでもらえると嬉しいです!

1.基礎は盤石か?

まずは、東大地理を戦うための最低条件として「基礎知識をきちんとインプットできていること」というのがあります。学校の授業で教わるような基本的な知識は、しっかりと暗記してから臨むようにしましょう。マニアックな知識はほとんど問われていません。共通テストレベルが完璧なのであればそれで十分だと思います。

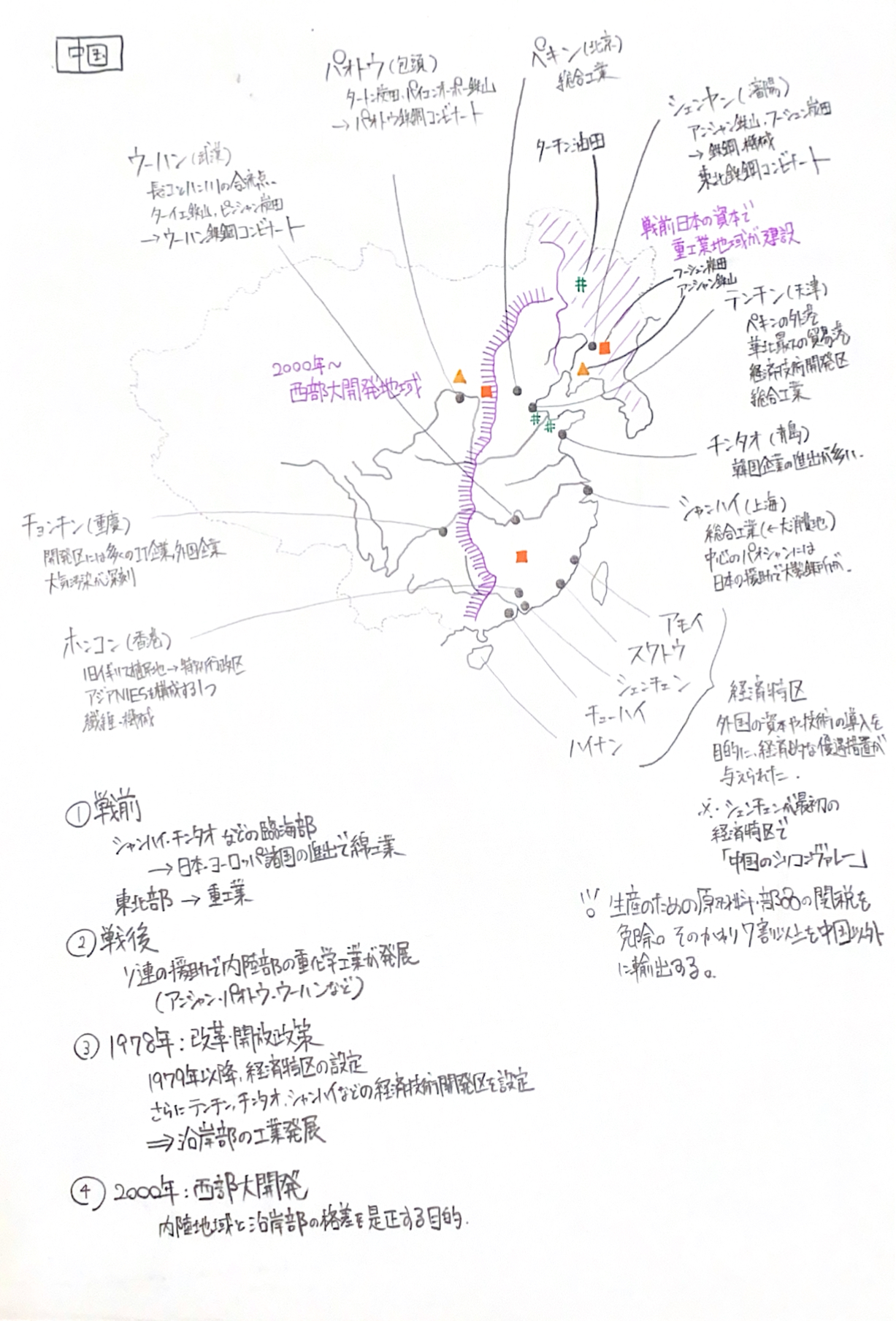

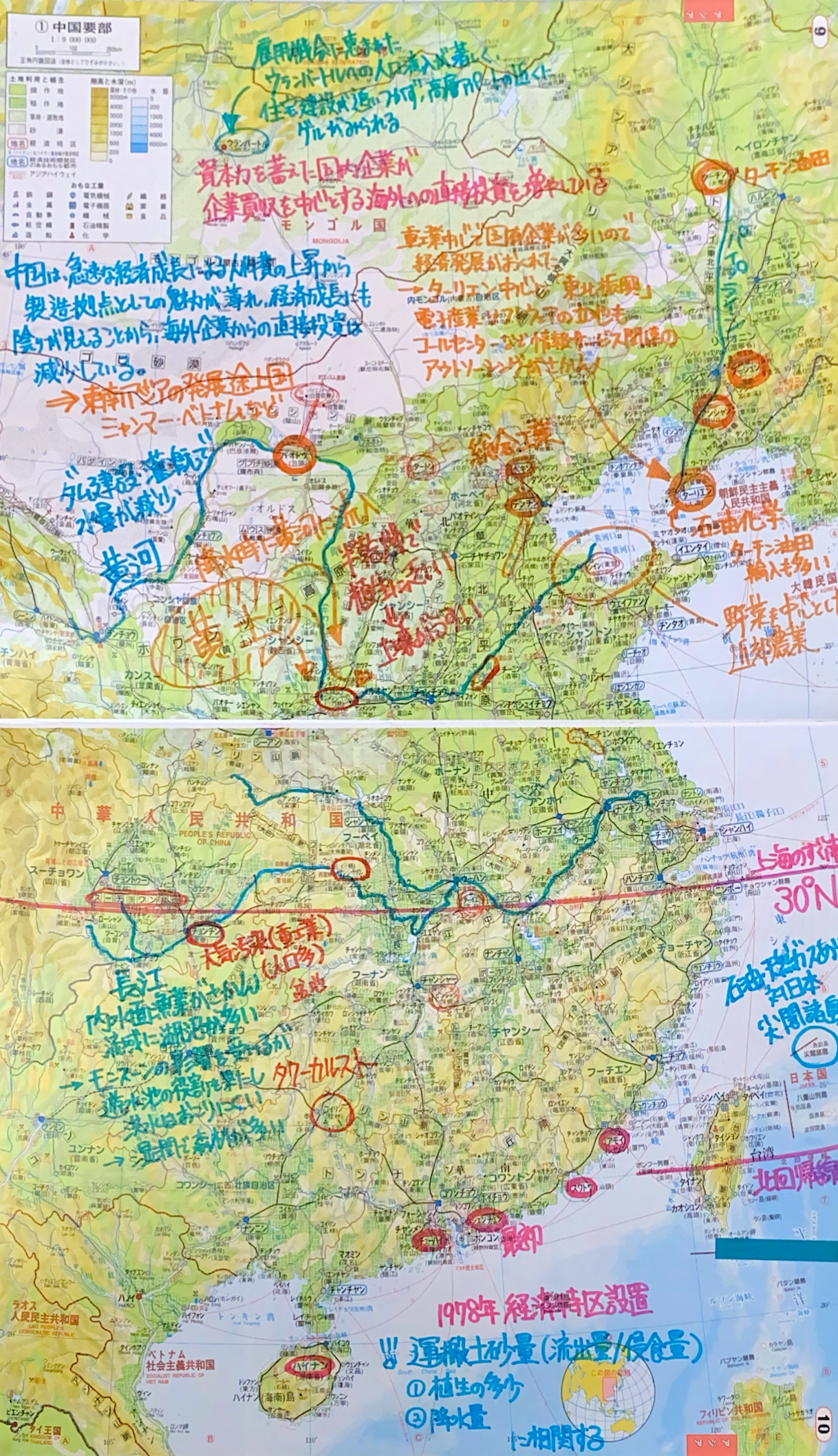

地理の暗記ですが、個人的には、一問一答形式や空欄補充形式を用いて単語のひとつひとつをチマチマ覚えていくのよりも、「自分で図表を書いてまとめる」「地図帳に必要な情報を書き込む」のほうが記憶に残りやすかったような気がします。文章だらけの世界史とは異なり、地理は図表を絡めやすい教科ですからね、下に添付している写真のように白地図や地図帳にアレコレ書き込んで、そしてそれを「目で見たままを暗記する」のがおすすめです。いわゆる写真記憶とか場所記憶とか、そういうイメージですね。

2.まずは過去問を分析せよ

基礎のインプットが済んだら、次は二次試験の問題を分析する必要があるでしょう。問題を解いたあと、赤本や青本の解説をじっくり読み込んで「これさえわかれば解けていた」「この視点があればが解けていた」というポイントを探ってください。これをおこなうことで、東大地理で正解に辿り着くためには基礎知識をどのように使うことが求められるのか、基礎内容をどのような切り口でおさえておくべきなのか、そういった部分を知ることができます。

闇雲に演習を積むのでは意味がありません。「高得点を取るためには何が必要なのか」をきちんと理解して取り組まなければ、何をやるにしても、そこで得られるものは少ないだろうなと思います。

というわけで、ここまでは必須。

当たり前のことを述べたまでです。

次の節で、当時の私の東大地理対策法を説明します。

その前に1つ注意点。

今から私の勉強法を可能な限り丁寧に紹介しますが「これが正解の勉強法だ」という話ではありませんからね!

もちろん当時の私は、自分の勉強法こそが正解だと思っていましたよ。自分の地理の勉強法にはめちゃくちゃ意味があると、そう信じて頑張り、無事現役合格を果たしましたが、それでも正直「まあ運が良かったんだろうな」としか思えなかったんですよね。私の東大地理本番の点数は38点(60点満点)、私はこの点数を見ても「地理の勉強めちゃくちゃ頑張ったしこのくらいの点数に落ち着くのは当然だよな」「この勉強法のおかげで38点を取れるだけの実力がついたんだな」という気持ちにはなれませんでした。そうなんですよ、東大志望の方ならわかると思いますが、よっぽど突き抜けているでもない限り東大地理は運ゲーの域を出ません。それゆえ、少なくとも東大地理で40~50点をとったくらいでは、残念ながらその勉強法が正しかったことの証明にはならないのです。

つまり私が言いたいのは「地理に正解の勉強法なんてないから、自分の過去問分析結果に基づいて、自分が正しいと思う勉強法を貫くことが最も大事だよ」ってこと。過去問分析をもとに自分で勉強法を考えてみて、その上で、私がこれから紹介するものを参考にしてもらえたらなと思います。

3.因果関係を「丸暗記」する

東大地理では「なぜそうなるのか(因果関係)」という本質的理解を問う、地理的思考力を求める問題が多いんですよね。これは私がそう分析したとかではなく、一般的に言われていることです。だから、東大地理の勉強法を検索すれば、「丸暗記するんじゃなくて理解することが大事」とか「何度も演習をこなして思考プロセスを身につけよう」とか、そういった文言がアホほどヒットします。

「東大地理では『なぜそうなるのか?』という本質的理解を問う、地理的思考力を求める問題が多い」というのは、疑いようのない事実だと思います。しかし私は、「丸暗記じゃなくて…」とか「思考プロセスが…」とか、そういうことを言っている記事を読むと、なんだかなぁと思ってしまいます。なぜなら私は、自ら過去問を分析した結果「東大地理も暗記が大部分」だという結論に至ったからです。

例えば「Q.この地域(超マイナーな地域)の熱帯雨林が年々減少しているのはなぜでしょう?」という問題があったとしましょう。おそらく多くの人がまずは「熱帯雨林が減少する理由ってなにがあるだろう」と考えますよね。そして次に「(いくつか思いついた熱帯雨林減少の理由の中で)この地域に当てはまりそうなものってどれだろう」と考えるはずです。こういうふうに考え進める力こそが、いわゆる地理的思考力というやつなんでしょうが、私にはこの地理的思考力という言葉、大変な丸暗記から目を背けるための言い訳にしか聞こえません。

確かに、名前も聞いたことのないような地域の話をされると「こんなマイナーな地域聞いたこともないし、こりゃ丸暗記じゃ無理やな、やっぱりめちゃくちゃ思考力が大事だぜ」と思ってしまうのも無理はありませんが、「熱帯雨林が減少する理由は…」なんていくら考えても、結局は、自分が過去に見たり聞いたりした類似の事例の中から複数選択肢をピックアップしてくる以上のことはできないわけです。ほとんど”思い出すだけ”のこのステップを、「思考力」という言葉だけで片付けてしまっていいのかって話ですね。

だから私は「これまでに出会った熱帯雨林が減少する理由の全てを即座に列挙できるよう丸暗記して、本番では、数ある選択肢の中から最もらしいものを1つや2つ選ぶだけ」という状態を作るのが理想だと思っています。これまでに出会ってきたパターンを全て暗記しておけば、一般的に言われている地理的思考力の必要性を大幅にカットできるというのが私の意見です。「この地域に当てはまりそうなものってどれだろう」と考える、この2つ目のステップは、地理の基礎知識があればさほど難しくないはずですからね。

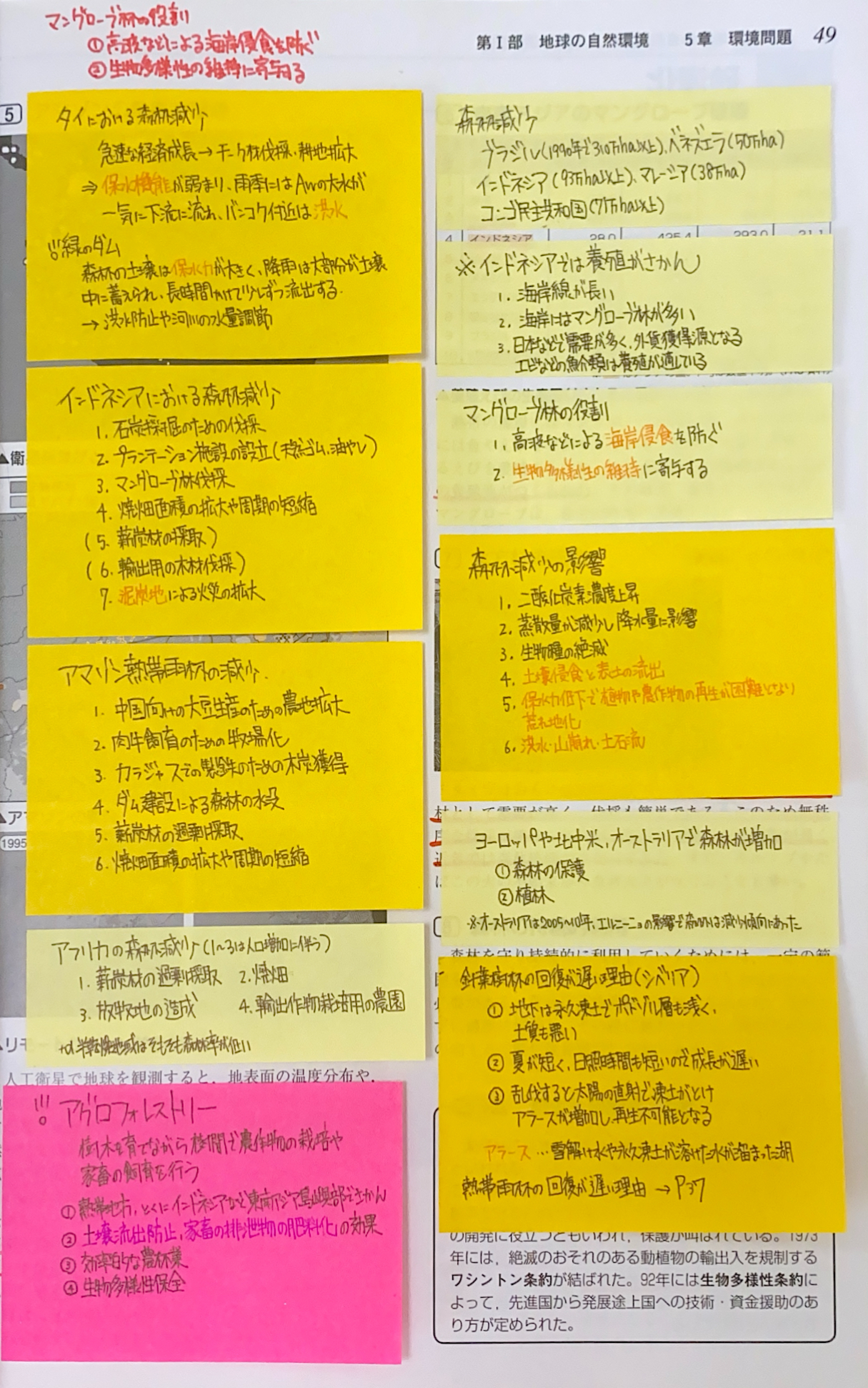

ちなみに、熱帯雨林が減少する理由は、東南アジアなら「石炭採掘のための伐採/天然ゴムや油やしなどのプランテーション施設の設立/マングローブ林の伐採/輸出用の木材伐採/泥炭地による火災の拡大/焼畑面積の拡大やその周期の短縮/薪炭材の採取」、アマゾンのほうなら「中国向けの大豆生産のための農地拡大/肉牛飼育のための牧場化/製鉄のための木炭獲得/ダム建設による森林の水没/焼畑面積の拡大やその周期の短縮/薪炭材の採取」、アフリカなら…という感じでまとめていて、問われたらこれらがパッと頭に思い浮かぶ状態にしていました。もっと言うと、森林が減少して何が起こるかリストもありましたね。「二酸化炭素濃度の上昇/蒸散量減少で降水量に影響/生物種の絶滅/土壌侵食と表土の流出/保水力低下で植物や農作物の再生が困難になり荒地化/洪水•山崩れ•土石流」とかとか。

具体的な話がめちゃくちゃ長くなってしまったので端的にまとめると、結論「東大で求められている因果関係という観点で、今まで触れてきた情報を整理し直し丸暗記する」というのが私の勉強法です。なお情報源は、東大地理の赤本と青本の解説部分、そして帝国書院の地理の研究、山川出版社の地理の完成、東京法令出版の地理資料という3冊の資料集で、整理のやり方はこんな感じでした。

「自分のストックしている因果関係パターンで最低でも20点は確保できるはずだから、そこから先は当日のノリに懸けよう、空欄さえ作らなければ部分点で最低10点、合計30点は超えられるはず」という作戦ですね。結果的に38点を取ることができのたで、点数だけ見れば作戦通りにいったんだなって気もしますが、私としては冒頭で述べた通り「自分の勉強法の成果として取れた点数は本当に20点分もあるのだろうか…」という思いを禁じ得ません(笑)

今から取り組むなら?

残りの2週間で、地理とどう向き合うべきか。

基礎知識を抜けめなく記憶に維持し続けるというのが最低条件、それをクリアした上で、過去問演習と並行して「因果関係をまとめる•覚える」という作業をする、これが個人的にはオススメです。ここまで紹介してきた私の勉強法をグッと短縮したようなスタイルですね。

ただ、あと2週間しかないという点を踏まえると、まとめ作業•暗記作業の部分は「入試会場に持っていく用の暗記事項まとめノート」を作ってそれを使うという形で取り組むのがいいんじゃないかなと思います。”入試会場に持っていく用”というのは、つまり、自分の苦手な単元や重要そうな単元に絞って取り組もうということです。地理全範囲についてまとめ作業をして…という時間は絶対にありませんからね。

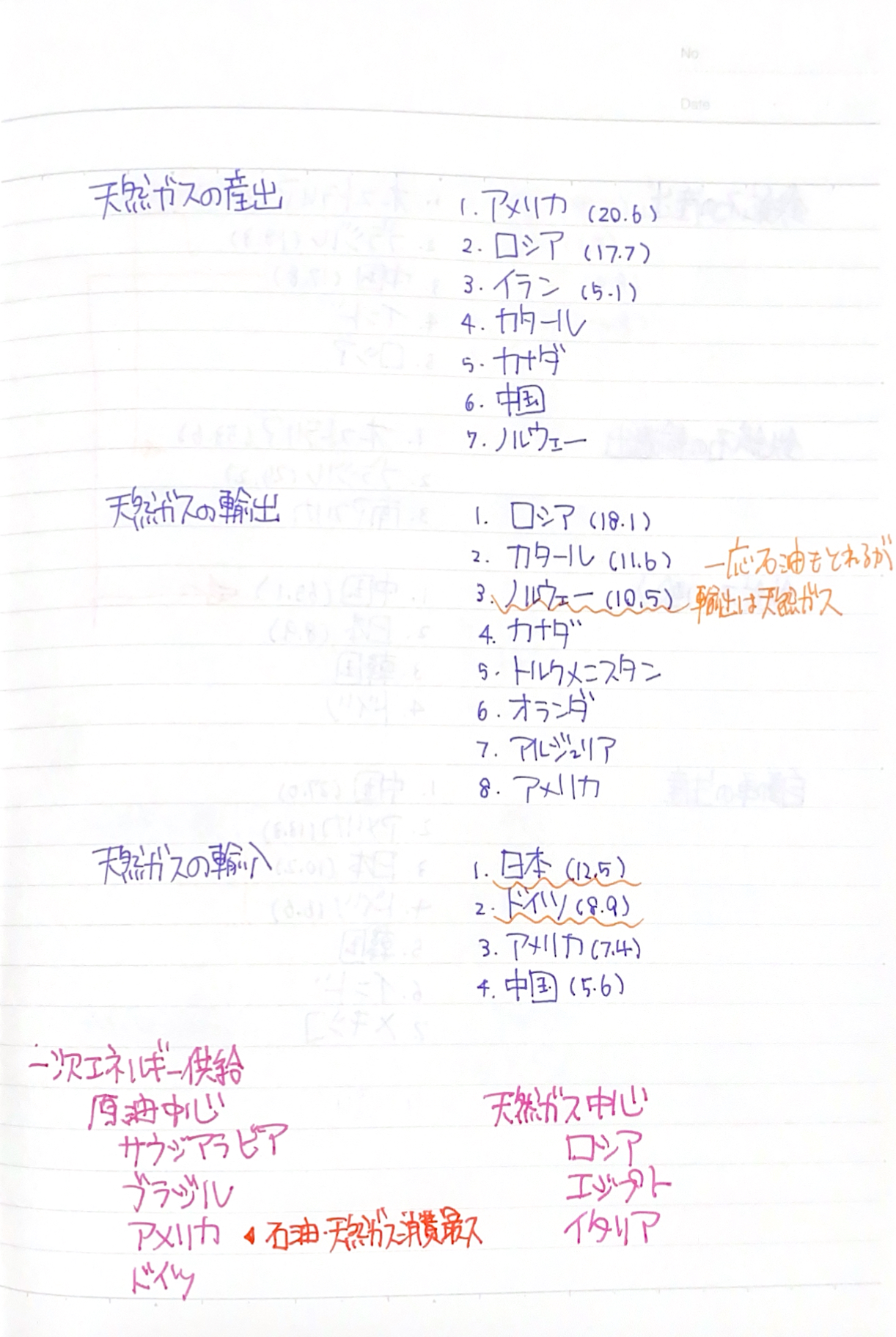

ちなみに私の「入試会場に持っていく用の暗記事項まとめノート」はこんな感じ。A5サイズのノートに、直前に確認したい事項をどんどん書き込んでいきました。資料集に付箋で貼り付けた内容をわざわざこちらへ転記するのが面倒で、因果関係のあれこれは資料集のほうを見るということにしたので、私の「入試会場に持っていく用の暗記事項まとめノート」のほうにはデータ系の情報が多めです…。

というわけでここまでが、いただいたリクエストへのお返事ということになります。どうでしょう、参考になったかしら。めちゃくちゃ頑張って書いたので、リクエストをくれた方の役に立つことができていればとても嬉しいです!

じゃあ最後にひとつ、東大を地理で受験する皆さんへアドバイス!「東大地理は運ゲーだから絶対に空欄だけは作るな!」です。 当日考えやすい問題ばかりが出題されて地理で差がつかない可能性、逆に難しすぎて全く差がつかない可能性、書いた答えが偶然正解しまくっていて頭ひとつ抜きん出る可能性。模試では点が出なかったけど、それは採点の都合上採点基準に載ってないものに部分点を与えるわけにはいかなかっただけな可能性、本番の採点官が柔軟で部分点をたくさんくれる可能性。他の教科と比べると、地理は「なんだかんだ最後は運ゲー」って感じが強いです。解答欄の空白が目立つ時点で、この運ゲーには参加できていないと思った方がいいでしょう。逆に、死ぬ気で書けば意外となんとかなったりするもんです。

さあ、あと2週間!!

ファイト!!