日本の水産業

漁業の分類

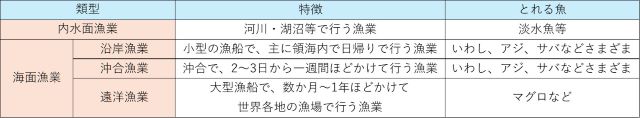

日本の漁業は、

- 内水面漁業・・・河川、湖沼など海でない淡水域で行われる漁業

- 海面漁業・・・海で行われる漁業

に分かれる。

海面漁業は、

- 沿岸漁業

- 沖合漁業

- 遠洋漁業

にわかれる。

沿岸漁業

その辺の港に行けば小さい漁船がたくさん並んでいると思いますが、あれは沿岸漁業用の漁船です。定員が数人程度で、一日もあれば帰ってこられるような近海で操業します。

沿岸で操業するため必要な装備も少なく、技術や大がかりな設備がなくても行えるため戦前から盛んに行われていました。

沖合漁業

現在の日本の漁業の中心で、日本の全漁獲量の半数以上を沖合漁業で獲っています。スーパーに並んでいる国産の魚は半分以上沖合漁業で獲ってきたものなんですね。

イワシ、アジ、サバ、サンマなど、私たちにもなじみ深い魚を生産しています。

かつて(昭和末期頃)は、まいわしの漁獲量が非常に多く、まいわしの豊漁が沖合漁業の生産量を押し上げていました。

しかしながら平成以降、まいわしの漁獲量が急激に低下。その後も不漁が現在まで続いています。これに応じて、沖合漁業の漁獲量も大きく低下していきました。

遠洋漁業

戦後の日本の漁業は、沿岸漁業から沖合・遠洋漁業へと操業区域を拡大して成長してきました。この流れに乗って遠洋漁業は成長を続け、ついに1970年頃に頂点に達しました。

しかしながら、70年代以降は衰退し、縮小の一途を辿っています。

遠洋漁業衰退の原因は大きく二つ、

- 石油危機による燃料価格の高騰

- 排他的経済水域の設定による漁場の減少

です。

内水面漁業

河川や湖沼で行われる漁業のことを指します。海じゃないところですね。日本で有名なものだと宍道湖や浜名湖が挙がります。

海と違って圧倒的に面積が狭いので大した規模ではありません。

養殖業

養殖業は平成以降伸び悩んでおり、近年は産出量の減少傾向が続いています。

日本の養殖業はほとんどが海面養殖業で、内水面養殖業はわずかです。

水産物の需給

漁獲量の推移

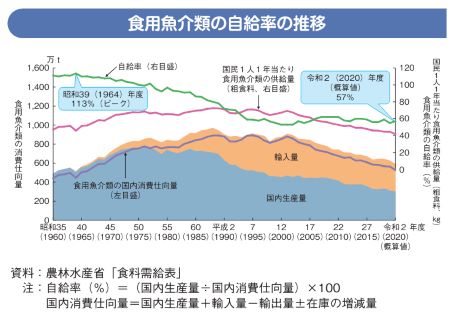

日本の漁獲量は、80~90年代初頭にピークを迎え、それ以降は減少が続いています。

(出典:水産庁HP)

(出典:水産庁HP)

消費量の推移

戦後、水産物の消費量は増加を続けていましたが、2000年代以降は減少に転じ、2011年には肉類の消費量に抜かれました。

また近年は高級魚志向もみられ、鮭、マグロなどの高級魚が人気となっています。

そのため、これらの高級魚の需要を国内だけでは賄いきれず、水産物の輸入が増える要因ともなっています。

(出典:水産庁資料)

(出典:水産庁資料)

補足~排他的経済水域と遠洋漁業

まず知っておいてほしいのは、海の中でも、魚がたくさん住んでいるのは陸地に近い所だけということです。海の栄養は陸から供給されるからです。

逆に、陸地から遠く離れた外洋には栄養がほとんどありません。そのため植物プランクトンが生育しづらく、それを食べる動物プランクトンや魚も増えにくくなっています。砂漠みたいなもんです。

というわけで、いくら遠い海で漁業をすると言っても、大洋のど真ん中で漁業をするというわけではなく、結局はどこかの国の沿岸で操業することになります。

しかし、魚を獲られる側の国にとっては困ります。自分の国の近くに外国の漁船が来て、お金も払わずにごっそり魚をとって帰っていくわけです。自国の漁師からしたらたまったものではありません。

こうして日本やソ連をはじめとした遠洋漁業国に対する不満が世界的に高まり、沿岸国に200海里までの排他的な経済的優先権を認める排他的経済水域(EEZ)の設定が一気に広まりました。これが1970年代の話です。

EEZの設定が進むと、外国の沿岸で漁業(=経済活動)をするためには沿岸国の許可や補償金の支払いが必要になってしまいました。こうして、かつてのように自由な操業ができなくなってしまった日本の遠洋漁業はどんどん衰退していくことになったわけです。

この用語を含むファイル

関連動画