水産業

水産業

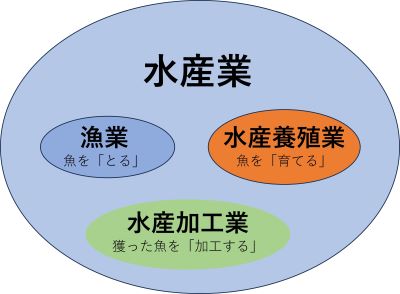

水産業は、魚などを獲る漁業、魚などを育てる水産養殖業、水産加工業までを全て含めた、水産物を取り扱う産業全般を指します。

水産加工業については今のところ取り扱う予定はありませんが、漁業、水産養殖業については詳しく解説していきます。

水産業が盛んな地域

結論から言うと、

- 東・東南・南アジアとその周辺

- ヨーロッパ

- チリ・ペルー

という感じですかね。

なぜそうなるのか、詳しくみていきましょう。

水産業が盛んな国の特徴

水産業というのは、端的に言えば魚を捕ってくる産業ですから、魚を食べる量が多ければ水産業は盛んになり、少なければ小規模になります。また内陸では漁業はしづらいですし、海沿いでも港に適した地形がなければ水産業はあまり発展しません。 そういうわけで、水産業が盛んな国の特徴は、大まかに言うと

- 人口の多い国

- 沿岸国・島嶼国

- 魚をよく食べる食習慣がある国

ということになります。まあ、当たり前と言えば当たり前ですね。

まず人口ですが、これはやはりアジア、特に東・東南・南アジアが多いですよね。これらの地域には魚をよく食べる国も多く、沿岸国・島嶼国もたくさんありますので、アジアの水産業はかなり盛んであると言えます。 逆に、同じアジアでも西アジアはぜんぜん魚を食べません。ケバブとか有名ですけど魚料理ってあんまりないですよね。

人口と言えばアメリカやブラジルなんかも人口多いじゃないか、という声が聞こえてきそうですが、アメリカやブラジルの料理に魚料理のイメージってなくないですか? 一人当たりの消費量が少ないので、国全体で見てもあんまり消費量は多くないんです。

逆にヨーロッパはそこそこ魚を食べます。大陸の国はそんなに食べませんが、英国やノルウェーなどは消費量が多いですし、何よりヨーロッパ自体けっこう人口が多いです。フィッシュアンドチップスとか有名ですよね。

異端児、チリ・ペルー

チリやペルーなど、南米太平洋岸では水産業が非常に盛んです。ペルーのカタクチイワシ(アンチョビ)、チリのサーモンは有名ですよね。しかし両国、先程挙げた水産業が盛んな国の特徴に何一つ当てはまっていません。にもかかわらず、ペルーに至っては漁獲量世界2位を誇るほどの漁業大国です。一体なぜなのでしょう。

実は、両国では第二次大戦まで近代的な漁業はほとんど行われていませんでした。 ところがペルーでは、戦後、ヨーロッパやアメリカ合衆国での畜産業の復興に伴い、家畜の飼料として魚粉の需要が急増しました。家畜に高栄養価の濃厚飼料を与える肥育が盛んになったことが背景ですね。 獲った魚を乾燥させ、砕いて、魚粉にして輸出するわけです。

チリも同様に魚粉の輸出が盛んであるほか、南部のフィヨルドではサケ・マスの養殖が盛んです。古くから養殖が盛んだったノルウェーのフィヨルドに自然環境が似ていることに目を付け、日本の商社が投資して始まりました。

というわけで、両国の水産業は、自国での消費というよりは輸出志向が極めて強いです。この点をしっかり覚えておきましょう。

関連動画

関連用語