国連海洋法条約

簡単なまとめ

海がどこの国のものかを決めた条約です。

海の中で、どこからどこまでがどこの国のもので、そこを所有する国にはどんな権利があるのかを明確にしよう、というものです。

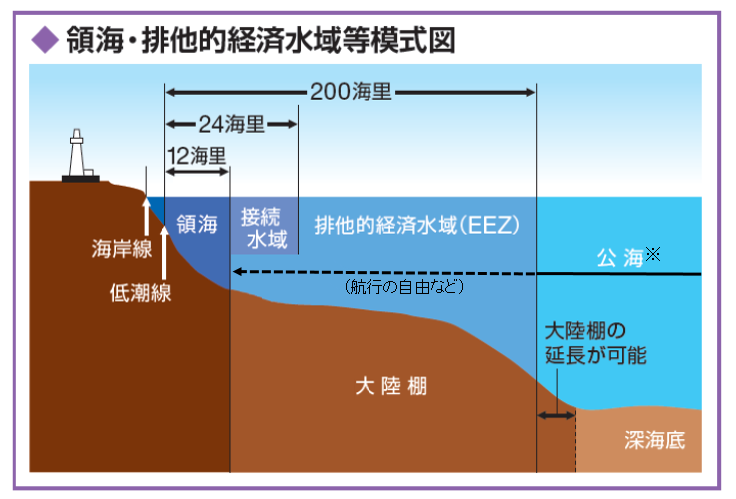

主に、領海、排他的経済水域(EEZ)、公海という区分があり、そのほか細かい例外的規定として接続水域や延長大陸棚などの区分があります。

ただし全ての国がこの条約に従っているわけではなく、細則や例外規定も多いため、この項で解説するのはあくまで原理原則であることには注意してください。

分類

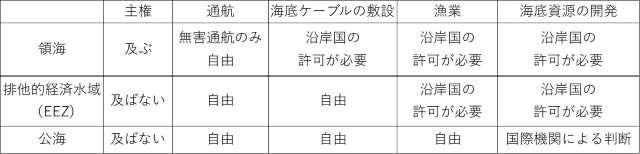

出典:海上保安庁HP

領海

領土と同じく、沿岸国の主権が及ぶ海域。

海岸から12海里を設定している国が多数です。

ただし、軍艦などを除けば基本的に航行は自由です。

排他的経済水域(EEZ)

主権は及ばないが、そこで行われる経済活動は沿岸国に優先権がある海域。

海岸から200海里が基本。

海資源の開発、漁業をはじめとする経済活動は沿岸国に優先権があります。

ただし、航行や通信は自由で、船の通航や海底ケーブルの敷設はどの国でも自由に行うことができます。

EEZの設定によって、日本の遠洋漁業は大きな打撃を受け衰退しました。

延長大陸棚

EEZと同じ効果があり、EEZを拡大することができます。

国際機関に「ここ延長大陸棚として認めてほしいんですけど」と申請して、認められればOK、という流れで設定されます。

延長大陸棚で揉めていることで有名なのが北極海です。あそこは大陸棚が結構広い上に地下資源が豊富とあって、沿岸のロシア・アメリカ・ノルウェーなどが権利を主張している状態です。

公海

どこの国のものでもない、誰でも自由に使える海のこと。

船舶の航行、漁業を自由に行うことができます。

ただし、地下資源の開発を自由にしてしまうと取り合いになってしまうので、地下資源はISAという国際機関が一括で管理して希望する国に開発権を割り振るという形が採られています。

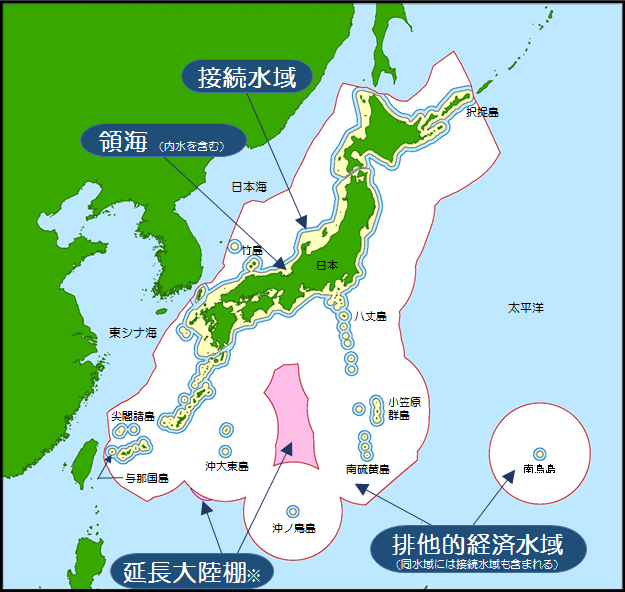

日本の領域

日本は島が多いため、領土に対して領海・排他的経済水域が非常に広い国家となっています。沖縄と小笠原がめっちゃ稼いでますね。そう考えたら沖縄・小笠原返還前って日本のEEZは今よりだいぶ狭かったんでしょうね。

出典:海上保安庁HP

出典:海上保安庁HP

日本は領海12海里・EEZ200海里の原則そのまんまの国なので、特筆することはあまりありません。中国、韓国、ロシアと接する区域はちょっとEEZが狭くなっていることに注意しましょう。

最近では、小笠原周辺で延長大陸棚を申請して認められていました。

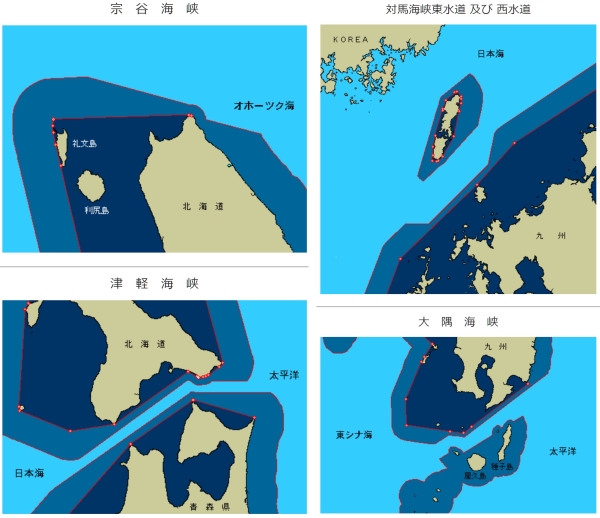

また、国際海峡には特例があります。

宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、大隅海峡では、国際的な通航の自由を確保するために領海をあえて狭め、EEZにすることでどんな船舶でも自由に通航できるようになっています。

ここに公海(EEZ)を設定しておかないと、軍艦などが日本海と太平洋を行き来する際に不便になってしまうからです。

濃い青、薄い青は領海、水色は公海(EEZ)。海上保安庁HPより引用

濃い青、薄い青は領海、水色は公海(EEZ)。海上保安庁HPより引用

関連動画

関連用語