染色体の乗換え・遺伝子の組換え 高校生物

概要

動画投稿日|2015年7月11日

動画の長さ|7:02

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

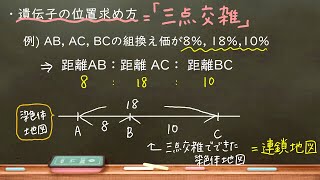

染色体の乗換え、遺伝子の組換えについて講義します。自分で図を描けるようになることが何より大切です。

●染色体の交叉は一方の性だけで起こる場合がある。たとえばショウジョウバエのオスや、カイコのメスでは交叉は起きない。交叉が一方の性で起きないときは、それは常にX Y染色体構成を持つ側の性である。XとYの間で交叉が起こると面倒なので、これを防ぐために染色体で交叉が起きないようにしている可能性がある。マウスやヒトを含め、大部分の種では、交叉は両方の性で起こる。

*厳密には、「組換え」は今回紹介したもの(「遺伝的組換え」という)と、人為的に行われる「遺伝子組換え」を包括する用語である。より狭義には前者のみを指す。高校生は気にしなくてよい。

問題:染色体の<①>により、遺伝子の<②>が起きる場合がある。①と②に入る語は「乗換え」か「組換え」か?①②のそれぞれについて、どちらかを選べ。

答え:①乗換え②組換え

●同一染色体上に存在する遺伝子は一緒に移動する。このような現象を連鎖という。

●同一染色体上にあって、連鎖している遺伝子群を連鎖群という。連鎖群の数は相同染色体の対数(n)に等しい。

例:2n=8の場合、連鎖群の数は4

(「染色体が8本あるから連鎖群の数は8じゃないのかよ!」と思うかもしれないが、対立遺伝子を区別していないからこのような数え方になる。まあ、連鎖群は少し古い用語だから、そういう数え方だと思って納得してほしい。)

●AとB(aとb)が同一染色体上にあるとする。

AとB(aとb)が完全連鎖の場合(組換えが起きない場合)、AB、もしくはabが入った2種類の配偶子しか生じないはずである。

ところが、減数分裂第一分裂前期で相同染色体どうしが対合したときに、2本の染色体(染色分体)が部分的に入れ替わる(染色体分が切断され、隣の染色体とくっつく)現象が知られている。

*これにより、両親とは異なる遺伝子の組み合わせが実現することになる。

●染色体が交差している部分をキアズマという(知らなくてよいが、正確には、減数分裂第一分裂前期の後半~中期において[他の部分が分離しているのにも関わらず]乗換えを起こした染色分体が結合している部位をキアズマという)。

●相同染色体が対合したときに、2本の染色体が部分的に入れ替わる。このような現象を染色体の乗換えという。乗換えが起こると、遺伝子の組み合わせが変わることがある。これを組換えという。

*「染色体の組換え」、「遺伝子の乗換え」とは言わないので注意。

●「組換え」と聞くと、多くの一般の人は、「バイオテクノロジーによる人為的な外来DNAの導入」をイメージする。しかし、組換えは生物界に広く保存された仕組みである(DNAの修復にも使用される仕組みである)。入試では無視してよいが、現代では、前者を「遺伝子組換え」、後者を「遺伝的組換え」と呼び分けている。

●「DNAは"どれも"組換えDNAである。"遺伝的"交換がたえず起こり、染色体を混ぜ合わせ、再編成しているからである。」ジェームス.D.ワトソンほか 『ワトソン 遺伝子の分子生物学 第6版』より

<Q.自然界で広く組換えが起こっているのだったら、人間が遺伝子組換え実験を適当に行っても全く問題ないよね?…そうとは言えない。遺伝子組換え実験を行えば、自然界では1000年かかっても生じないような塩基配列、または遺伝子の組み合わせを、(高校生の理科クラブでもできるくらいの簡単な操作によって)非常に短時間の間に作成することができる。したがって、遺伝子組換え実験は、ルールを守り、慎重に行わなければならない。>

● 組換えにより多様な遺伝子の組み合わせを実現することは、減数分裂の意義のひとつである(もう一つの減数分裂の意義は、染色体数を半減させることである)。

●染色体の乗換えは、どこかで、必ず起こる(染色体の乗換えを阻害すると、減数分裂が正常に進まないことが知られている)。注目する遺伝子の間で染色体の交差が起こる場合、遺伝子の組換えが起きることになる。

問題(発展):遺伝子AとB、aとbが連鎖している。本来ならば(染色体の乗換えが起きないならば)、生じる配偶子の遺伝子型はABかabのどちらかである(相同染色体は必ず別れて別々の配偶子に入る。つまりAとBが乗った染色体は、aとbが乗った染色体とは別の配偶子に入る)。しかし、染色体の乗換えにより、A(a)とB(b)の間でDNAがつなぎ変わることがある。減数分裂の際にそのようなことが一定の割合で起こるとすると、本来生じないような、ある遺伝子型をもつ配偶子が少数生じてくることになる。どのような遺伝子型の配偶子が生じてくるのか。

答え:AbやaB

#組換え

#遺伝

#高校生物

この動画を含むファイル

関連動画

関連用語