高校生物【第63回 カエルの発生】オンラインで高校授業

概要

動画投稿日|2021年3月4日

動画の長さ|15:35

高校で学ぶ基礎なしの理系生物【第63回 カエルの発生】についての授業動画です。

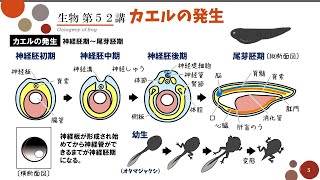

カエルの卵は端黄卵であり、陸上生活に適応するために発生過程では形態的にも機能的にも変化が大きい。

カエルの発生では、第2卵割までは経割→経割と進み、すべての割球の大きさが等しくなるが、そのあとの8細胞期になる第3卵割では不等割(緯割)が起きます。卵黄が植物極側に偏った端黄卵であるため動物半球では小割球ができ、植物半球では大割球となります。

その後は卵割がさらに進み、クワの実のような形の桑実胚期をむかえます。

桑実胚期の内部には空間ができており、それは卵割腔と呼ばれ、さらに卵割が進行すると、胞胚腔と呼ばれるようになり、その時期は胞胚期です。

その後、原腸胚期に突入します。

胚内部に陥入が起こり、原腸が形成されます。

胞胚腔は追いやられてしまい消失しますが、原腸はさらに発達します。

原腸胚のあとは神経胚期となります。

神経板が形成され、さらに発生が進むと神経管となります。

この時期には3つの胚葉の分化も完全に区別できるようになり、外胚葉からは神経管と表皮、中胚葉からは脊索、体節、腎節、側板、内胚葉では腸管の形成が進みます。

からだの形が徐々に完成してきて尾芽胚をむかえます。

尾芽胚では胚内部で器官の形成が進行し、体もさらに変態が進み、おたまじゃくしから成体へと変わっていきます。

丁寧にわかりやすく解説しておりますので是非ご視聴ください!!

コロナに負けず、いつでもどこでも好きな時に学びましょう。

学校の授業に対する予習や復習、定期考査はもちろんのこと、大学入試でも充分役立つ内容をお届けします。

#高校生物 #生物基礎 #高校授業 #卵割 #カエルの発生

学校の授業1コマ分を短時間で学ぶチャンス!

チャンネル登録をして、今後更新される授業内容をお見逃しなく!!

チャンネル登録はこちらから⇓

https://www.youtube.com/channel/UCbXjD8r2WVfJO7uEDtGt1QQ?sub_confirmation=1

関連動画

関連用語