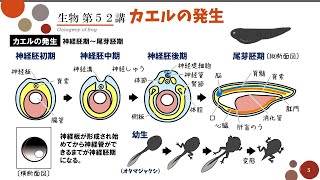

カエルの発生①(全体像) 高校生物

概要

動画投稿日|2015年8月1日

動画の長さ|8:09

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

カエルの発生について講義します。

細胞の数を増やし、腸をつくって、神経をつくるところがダイナミックです。

カエルの発生②はこちら

https://youtu.be/jI33Qw5cOGg

語呂「掃除、ほうきで超真剣に(桑実胚、胞胚、原腸胚、神経胚)」無理がありますね。すみません。以下のように、そのまま理解した方が覚えやすいと思います。

①桑実胚(まだ細胞の形がわかるくらい細胞が大きく、ごつごつしているので桑の実に見える)

②胞胚(細胞が小さくなるとともに卵割腔が広がり、胞胚腔になる)

③原腸胚(陥入によって胞胚腔なくなる。陥入した背側中胚葉領域は神経誘導を行う)

④神経胚(神経誘導によって生じた神経板が閉じる)

⑤尾芽胚(尾が伸びて、ちょっとオタマジャクシっぽくなる)

●どうしてカエルの発生を学ぶのだろう?たとえば、たとえばアフリカツメガエルはヒトと同じ脊椎動物であり、ヒトと同じように四肢を持ち、ヒトと同じように3つの体軸、すなわち①背腹軸②前後軸③左右軸をもつ。よってアフリカツメガエルの発生の研究は、ヒトの発生の研究に繋がりやすい(そしてヒトの発生の研究は医療の発展に繋がる)。また、胚が体外で発生するため、観察・研究しやすい。さらに、ホルモン注射を行うことにより、1年中採卵できる。

●受精すると、精子が進入した点の反対側に、灰色三日月環(はいいろみかづきかん)があらわれ、そちらが背側になる(発生学者はこの灰色三日月環を受精が起きた目印にする)。

●カエルの卵は上から降り注ぐ紫外線を防ぐため、胚の動物極側が黒くなっている。灰色三日月環は、その色素をもった表層細胞質が表層回転によって移動するため現れると考えられている。

*カエルの中でも、アフリカツメガエルでは、灰色三日月環は観察できない(ただし表層回転は起こる)。

●両生類の卵は端黄卵(弱)である。

(卵黄が植物極側で多い)

●カエルでは、8細胞期になる時にはじめて不等割が起こる(動物極側の割球が小さい)。

*ウニでは16細胞期胚になるときにはじめて不等割が起こる。

●受精卵は卵割を繰り返し、細胞数を増やしていく(細胞1つ1つのサイズは小さくなっていく)。やがて桑実胚(まだ細胞1つ1つが見てわかるくらい大きい。胚の表面がごつごつしている。桑の実に似ている。中に卵割腔と言う空洞がある)となり、その後、胞胚(細胞数はかなり増え、細胞1つ1つも小さい。胚の表面はなめらかになっている。中に胞胚腔[卵割腔の名前が変わったもの。もともとは同じ空洞])になる。

*カエルでもウニと同様に卵割腔が生じる。卵割腔が胞胚腔になるのも同じである。ただし、カエルでは、ウニと違い、卵割腔と胞胚腔は動物極側にできる(非常に重要)。植物極には卵黄が多く、卵割しにくいからである。

●胞胚期を過ぎると、赤道面よりもやや植物極側に近い側に原口が生じ始め、原腸胚期となる。そして、原口から細胞が内部に陥入して原腸が発達する。それに伴い、胞胚腔はせばめられていく。やがて胞胚腔はつぶれてなくなってしまう。

*ウニでは植物極側から陥入が起こるが、カエルでは赤道面の少し下から陥入が起こる。

●両生類では、原腸胚形成の際、円形に卵黄が見える部分がある。この部分を卵黄プラグ(卵黄栓)という。

*背側、側方、腹側に原口唇(原口の折曲りの部位)が順次形成されていく(三日月形の切れ目のような原口唇は、側方と腹側に広がる)。やがて、原口に囲まれて内胚葉領域が露出するようになる。それを卵黄プラグ(卵黄栓)という。

●原口は肛門になる(ウニと同じである。ウニとカエルはどちらも、ヒトと同じ新口動物である。系統と分類の単元で学ぶが、新口動物の原口は肛門になる)。

●原腸胚期に三胚葉が分化してくる。

*卵割によって数を増やした細胞は、3つの大きなグループ、すなわち外胚葉・中胚葉・内胚葉に分化する。その後、もっと細かく分化が進行していく。

●原腸胚期が終了すると、神経胚期となる。そして、神経板(しんけいばん。外胚葉の背側に生ずる板状の構造)の周囲がもりあがる。

このもりあがりを神経しゅうという。

もりあがりは大きくなり、神経板は溝のようになる。この溝を神経溝(しんけいこう。神経板の正中を走る浅い溝)という。

●やがて、神経しゅうはくっつく。神経板だった部分は丸まって管状になり、神経管(しんけいかん)とよばれるようになる。

●このとき、神経管と表皮の境目から、神経堤細胞(しんけいていさいぼう。神経冠細胞[しんけいかんさいぼう]とも言う)が生じる。神経堤細胞は移動し、色素細胞や交感神経、副腎髄質などになる。

●神経胚期をすぎると、胚は前後に伸び、尾の原基(原基とは、~のもとになるもの、の意味)が生じ始める。この時期を尾芽胚(びがはい)期という。この時期にふ化する(ウニとの違いに注意。ウニは胞胚期にふ化する)。

●尾芽胚期の後、幼生(いわゆるオタマジャクシ)となり、変態し、成体(いわゆる大人のカエル)となる。

*尾芽胚期では、胚の最後部より尾芽が発達してくる。頭部にはセメント腺という黒い部分がある(セメント腺は、幼生期に一過性に現れる固着器官)。頭部には眼胞が出現する。やがて心臓が拍動をはじめる。体内では様々な器官形成が始まっている。尾芽胚期に卵膜を破ってふ化する。

*卵膜:卵自身の表面をなす細胞膜より外側にあって、それとの境界の明瞭な層はすべて卵膜と総称されている。卵黄膜、受精膜、ゼリー層などが卵膜の例。

●腸を作ってから神経を作るのは興味深い。原始的な動物である海綿動物は肛門と口を兼ねる入口が一つあるが神経系はない。おそらく進化の過程で、まず消化分解する空洞が生じて、その後効率よく摂食するために神経が生じたのであろう。

●ウニの発生についてはnoteで解説している。

https://note.com/yaguchihappy/n/nc6c3f0a89f1b

●何故高校ではウニの発生を学ぶのか。理由は三つある。

①実は、ウニは人と比較的近縁な生物である。ウニは棘皮動物であり、脊椎動物と同様、新口動物というグループに分類される。(ウニやヒトは新口動物という原口が肛門になるグループに属する。実は、原口が口になろうが肛門になろうが関係なく進化は成功してきた。原口が口になるグループは旧口動物というが、旧口動物は、昆虫などの節足動物を含む、地球上の巨大なグループである。大切なのは、動物の体が『ちくわ状』になることなのだ。食べ物が入ってくる穴があり、別に出ていく穴がある方が、摂食と消化に有利である)。

②胚が、親の体内ではなく、外で発生するので、観察しやすい。昔から最もよく研究されてきた生物の一つが、ウニなのである。

③高等動物の発生の基本が全て観察できる。つまり、卵割による細胞数の増加、原腸陥入によるちくわ状の体への変化(原腸陥入をはじめとした細胞のダイナミックな動きは、様々な生物ごとに異なる仕組みが背景にある。まだわかっていないことが沢山ある)、三胚葉の分化が観察される。三胚葉の分化は重要で、大まかな細胞のグループ分けが行われた後、より細かい分化が進んでいくというのが発生の基本である。

染色体が発生に必要であること、DNAとRNAが胚の細胞一つ一つに存在すること、m RNAがタンパク質の合成を促すこと、蓄えられた母性RNAが発生初期の胚にタンパク質を供給することの証拠を最初に提供してきたのは、ウニ胚だった。

●RNAの合成は、受精後しばらく(およそ胞胚期くらいまで)は、ほぼ起こらない。なぜならば、しばらくの間は、卵形成の過程で卵の細胞質に蓄えられたrRNA、mRNA、tRNAが使われるからである。以下の図は、DNA、mRNA、tRNA、rRNAが胚で合成され始める時期のイメージ(RNAとは違い、DNAはすぐに合成され始める。S期にDNAを合成しなければ体細胞分裂できない[卵割を進行できない])。

●縦に割れる卵割を『経割』、横に割れる卵割を『緯割』という。(胚を地球に見立て、経度とか、緯度とかと関連付けると間違えないと思う。例えば、東経〇〇度の線は、地球儀に縦に線を引くと思う。読み飛ばしていいが、正確には、卵割面が卵の主軸を含む面またはそれに平行な面であるとき、その卵割を緯割とい経割といい、卵割面が主軸にほぼ直角な面である時、その卵割を緯割という)

●カエルの初期胚の上半球、下半球をそれぞれ動物極側、植物極側と呼ぶのは、上部の細胞のほうが下部に比べて素早く分裂をすすめ、活発に「動く」からである。下部には卵黄が多く、下部はあまり動かないように見える。だから下部が植物極側なのである。

●表皮と神経管の境目から、『神経堤細胞(神経冠細胞)』という種類の細胞が生じることがわかってきた。この細胞群は、遊走して(体節の前半分、またはその中を通っていく。この遊走経路を決定するシグナルがあるはずだが、まだ未解明)、さまざまな細胞に分化する。つまり神経堤細胞は多能性と遊走性を持つ。神経堤細胞は、交感神経、色素細胞、軟骨、副腎髄質、顔面真皮などなど、様々な細胞に分化することが明らかになってきた。

問題:以下の時期を発生の進行する順番に並べ替えよ。

①桑実胚期 ②胞胚期 ③神経胚期 ④原腸胚期 ⑤尾芽胚期

答え:①②④③⑤

問題:カエルやウニについて、原口(陥入が起こる場所)は将来の①口 ②肛門 どちらになるか?

答え:②

問題:カエルの発生において、神経板は閉じて<①>になる。①の前方は膨らんで<②>になり、その後方は脊髄になる。また、②の左右には眼胞とよばれる将来の眼の一部になる構造が生じる。

答え:①神経管②脳

●医学部志望者以外知らなくていいが、脳の発生の初期において、神経管の前端に、3つの膨張部が観察される。この膨張部を『脳胞』という。この3つの膨張部は、前方から、前脳、中脳、後脳(または菱脳[りょうのう])とよばれる。前脳からは大脳や間脳などが生ずる。中脳はそのまま中脳になる。後脳からは小脳や延髄などが生ずる。

#生物

#発生

#高校生物

関連動画