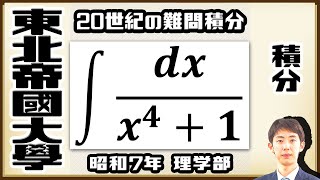

【東北帝國大學】難問!有理関数の積分【戦前入試問題】

概要

動画投稿日|2021年5月14日

動画の長さ|24:06

【Amazon・書店等で好評発売中!】東京帝國大學入試問題が書籍になりました!

"100年前の東大入試数学 ディープすぎる難問・奇問100"

https://amzn.to/3d39zgN

東大入試のみですが,面白い問題を揃え,丁寧に解説しました。

ぜひご覧ください!

✅ 東大に合格したい受験生のための個別指導 (人数限定)

https://hayashishunsuke.com/lp/lecture-ut/

✅ 難関大受験生のための公式LINE:https://lin.ee/lI7n1SJ

登録者特典&受験生向けライブあり

🌟 出版社の方へ

https://hayashishunsuke.com/lp/for-publishers/

数学の書籍を執筆することに強い関心があります。

私に企画のご案内をしてくださる方は,上記ページをご覧ください。

※これまでの著作:”100年前の東大入試数学” (KADOKAWA)

ℹ️ 林俊介のプロフィール

https://hayashishunsuke.com/profile/

・栄東中→筑駒高→東大理一→東大物理学科卒

・東大二次の数学で 9 割獲得し現役合格

・2014年 日本物理オリンピック金賞

・2014年 東大実戦模試物理1位

ℹ️ ご注意いただきたいこと

・解説は林俊介独自のもので,大学公式のものではありません。

・書籍等の紹介には Amazon アソシエイトリンクを用います。

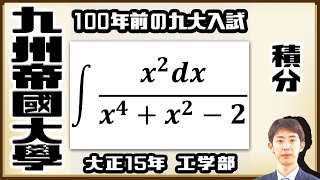

今回も,前々回・前回に引き続き東北帝國大學の入試問題です。

(a) (b) とは異なり三角関数は登場せず,普通の有理関数の積分になっています。

分母が因数分解された形になっているので,部分分数分解をするという発想に自然と至ると思うのですが,因数分解のパーツを揃えるのにまず一苦労です。

分母が 4 次式だったものをいくつかの分数にバラすので,分子は一般的に 3 次式になります。

その係数を揃えて 1 にするので,部分分数分解の際の条件式は

▶︎ 3 次の係数が 0

▶︎ 2 次の係数が 0

▶︎ 1 次の係数が 0

▶︎ 0 次の係数が 1

の 4 つとなり,ゆえに部分分数分解するパーツは 4 つ用意したいところです。

そして,もちろん各パーツは(手計算で)積分可能である必要があります。

こうした条件を踏まえると,分母の因数 2 つそれぞれについて

▶︎ log の微分

▶︎ arctan の微分

を考えれば,4 種類用意できるので,今回はこれらを利用しました。

用意した 4 つのパーツが独立であるかどうかの判定は簡単ではなく,今回は「なんとなく独立に見える」ものを揃えたというのが正直なところです。

部分分数分解ができ積分を実行できればよいので,パーツの用意自体を厳密にやる必要はない,というのが僕の考えです。

有理関数の部分分数分解,特に「どういう分数に分解すればよいか」いんついて,ご存知の方がいらしたらぜひコメントでお教えください!

----------

<目次>

00:00 昭和8年 (1933年) の東北帝國大入試

00:21 積分の方針:部分分数分解

01:34 分数は 4 つ用意する

07:14 分解後の係数を求める

09:24 各分数の積分

11:15 答えと解法のまとめ

15:22 類題:分数の調達

17:22 類題:係数の調整

18:37 類題:各分数の積分

20:13 類題:答えと解法のまとめ

21:30 複雑な有理関数の積分

23:37 おわりに

関連動画