窒素循環 高校生物基礎

概要

動画投稿日|2015年9月23日

動画の長さ|9:34

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

窒素循環について講義します。

窒素固定細菌の語呂「こんなに苦労して念じた!あっそ、馬鹿だね(根粒菌、クロストリジウム、ネンジュモ、アゾトバクター)」

窒素同化→https://youtu.be/MJjN7gUiju4

●生体に含まれるアミノ酸(したがってタンパク質)や塩基(したがってATP、DNA、RNA)、クロロフィルなどの有機物には窒素が含まれている。

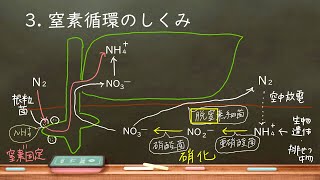

●窒素循環のイメージ

*土壌中の有機物は微生物の働きによって分解され、アンモニアに変化する。

①大気中の窒素(N2)は窒素固定細菌の窒素固定によって(あるいは土壌中の有機物が分解されることによって)アンモニウムイオンに変わる。

②アンモニウムイオンは硝化細菌の硝化作用によって硝酸イオンに変わる。

③硝酸イオンやアンモニウムイオンは、植物の根に吸収され、窒素同化(アミノ酸の合成)に利用される。硝酸イオンは脱窒素細菌の脱窒により窒素(N2)となり、大気中に放出される(①にもどる)。

●硝酸やアンモニアは、簡単に言えば、肥料である。これらの栄養を植物は根から吸収する。根に設置された輸送タンパク質により、吸収している。

我々動物にはできないことである。我々動物は、植物が一生懸命合成したアミノ酸やタンパク質を、強奪している。即ち摂食により手に入れる。(この、動物が、窒素源を摂食によって手に入れいるということは、入試で問われた。これは当たり前の話である。これを見ている人の中で、土に埋まって肥料を手に入れている人はいないと思う。あなたは、植物や動物を食べることで、窒素源を得ている。)

●窒素固定とは?

・・・生物が空気中の不活性な分子状窒素をアンモニアに還元すること。窒素固定ができる窒素固定細菌には、単独で窒素固定をする生物は好気性細菌であるアゾトバクター、嫌気性細菌であるクロストリジウムや、シアノバクテリアであるネンジュモがある。また、根粒菌はマメ科植物と(また、ある種の放線菌がハンノキやヤマモモと)共生しながら窒素固定を行う。

●根粒菌とは?

・・・マメ科植物の根に侵入して根粒を作る窒素固定細菌の一群。好気性従属栄養細菌である。土壌中での独立した生活では窒素固定を行わないが、根粒中では運動性を失う。根粒中では、宿主のマメ科植物から供給された光合成産物をエネルギー源として受け取り、大気中の窒素をアンモニアに変換し、窒素源として宿主へと供給する。つまりマメ科植物と相利共生の関係を結び、窒素固定を行う。

●雷が多い年は豊作になる、という言い伝えがある。稲妻、空中放電によってもいくらかの窒素が固定される。もしかしたら、雷が多い年は、窒素ガスが硝酸イオンに変化しがちな年(つまり、たくさん植物の栄養ができる年)なのかもしれない。

●DNAやタンパク質は多量のNを含んでいる。窒素は、生態系において多くの形態で存在している。大気には、大量の[容積比で78%]分子状窒素[N2]が含まれる。大気中の窒素の獲得には、N同士をつなぐきわめて安定な三重結合を切断する必要がある。工業的な『窒素固定』法であるハーバー・ボッシュ法では、200~400気圧の条件下で鉄を触媒としてH2とN2を400~650℃に加熱して反応を進める。一部の細菌(窒素固定細菌)はATPとニトロゲナーゼという酵素を用いて、常温・常圧下で同様の反応を推し進める。ニトロゲナーゼを人工合成したいところだが、現在でもこの酵素の構造は完全にはわかっていない。

●ニトロゲナーゼは酸素があるとうまく働かない。マメ科植物は、根粒内の酸素濃度を非常に低く維持している。根粒内には、レグヘモグロビン(久保秀雄が発見)という酸素と結合しやすいヘムタンパク質がある(根粒中の感染細胞内で合成される)。レグヘモグロビンは、酸素と結合することによって、酸素によって阻害されるニトロゲナーゼ周辺の酸素分圧を下げていると考えられている。

シアノバクテリアであるアナベナは、異質細胞という酸素濃度の少ない細胞をつくり、そこで窒素固定を行うことが知られている。

● NH4+は、土壌中の硝化細菌(しょうかさいきん。硝化菌ともいう。硝酸菌と亜硝酸菌が含まれる)のはたらきによってNO3− に変えられる。これを硝化作用(しょうかさよう。硝化ともいう)という。

●硝化細菌(亜硝酸菌と硝酸菌)は、化学合成細菌というグループの細菌で、無機物の酸化により化学エネルギーを得て、その化学エネルギーで二酸化炭素から有機物を合成している。 光合成では有機物の合成に光エネルギーを用いるが、化学合成では化学エネルギーを用いる。アンモニアは酸化され亜硝酸に、亜硝酸は酸化され硝酸になる。無機物の酸化によって、エネルギーが取り出される(紙が燃えると光エネルギーや熱エネルギーが放出されるのと似ている。ただし、有機物の酸化と異なり、無機物の酸化によって取り出せるエネルギーは、非常に少ない。一般に、化学合成細菌の増殖スピードは遅い)。

亜硝酸菌はアンモニウムイオン(NH4+)を亜硝酸イオン(NO2−)に変える。硝酸菌は亜硝酸イオン(NO2−)を硝酸イオン(NO3−)に変える。亜硝酸菌と硝酸菌は化学合成細菌である。これらの細菌は無機物を酸化して得た化学エネルギーを使って炭水化物を合成し生育している。

●土壌中の硝酸イオンの一部は脱窒素細菌によってN2 に変えられて、大気中に戻る。これを脱窒(だっちつ。脱窒素作用ともいう)という。

●脱窒素細菌は硝酸呼吸という呼吸を行っている(硝酸イオンは最も一般的な酸素の代わりになる電子受容体であり、硝酸呼吸を行う微生物はたくさんいる)。硝酸呼吸は酸素の代わりに硝酸イオンを用いる呼吸であり、窒素(N2)が排出される。

●硝化は好気的な条件で起こりやすい(硝化の反応にO[酸素]を用いていることに注目せよ)が、脱窒は嫌気的な条件で起こりやすい。

問題:窒素固定を行う生物例を答えよ。

答え:ネンジュモ、アゾトバクター、クロストリジウム、根粒菌

問題:上記のような、窒素固定を行う細菌を何というか。

答え:窒素固定細菌

問題:硝化作用を持つ細菌を何というか。

答え:硝化菌(硝化細菌)

問題:硝酸菌などの細菌は、無機物の酸化で得た化学エネルギーを利用して炭水化物を合成する(化学合成を行う)。このような化学合成を行う細菌をなんというか。

答え:化学合成細菌

問題(発展):脱窒素細菌は呼吸における電子受容体として酸素の代わりに硝酸を用いてエネルギーの調達を行っていると考えられている。この細菌は、そのような呼吸で、『あるガス』を排出している。そのガスとは何か。

答え:N2(窒素ガス)

#生物基礎

#生態系

#窒素循環

関連動画