タンパク質

タンパク質とは

体の成分の中で、2番目多い成分。(一番は水)

20種類の「アミノ酸」という分子がペプチド結合によりたくさんつながって、複雑な立体構造をとったもの。

様々な体内活動に関わる、体に欠かせない物質である。

(高校生物で学習する有名なタンパク質)

- 酵素

- 膜タンパク質

- 免疫グロブリン

性質

タンパク質には、最もよくはたらく温度やpHが存在する。

最もよくはたらく温度を「最適温度」

最もよくはたらくpHを、「最適pH」という。

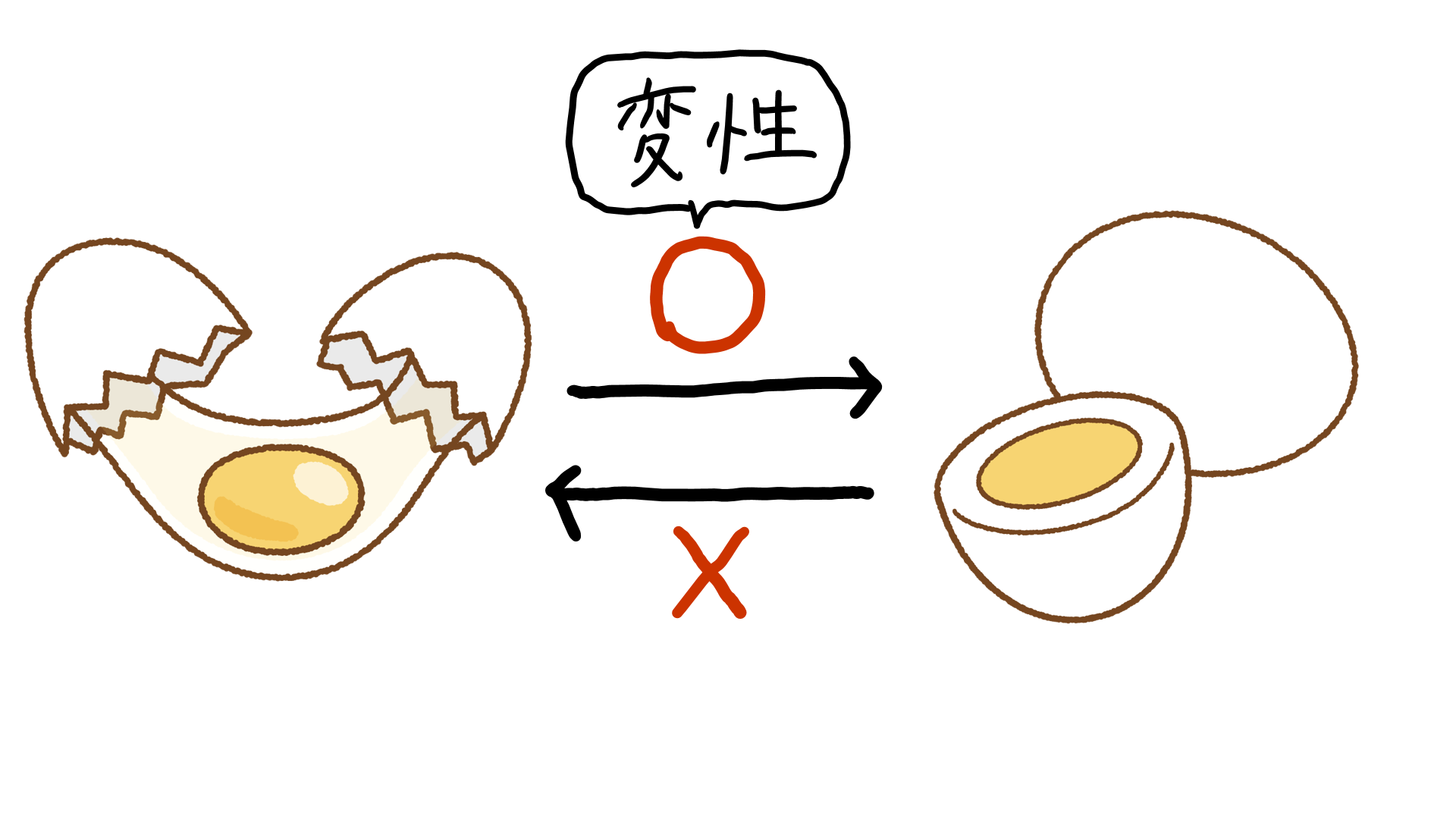

また、高温下では、たんぱく質の立体構造が変化(=変性)してしまい、本来のはたらきができなくなる。

このことを、「失活」という。

(ただし、PCRで用いるプライマーなど高熱下ではたらくタンパク質もある)

一度変性したタンパク質は元に戻らないのも覚えておこう。

例えば、代表的なたんぱく質である卵を思い浮かべてみてほしい。

生卵を加熱するとゆで卵になるけど、それを冷やしても、生卵には戻らないよね。

この時の生卵からゆで卵のなるのが変性にあたり、変性したものは元に戻らないから、ゆで卵は再び生卵に戻りはしないのだ。

構造

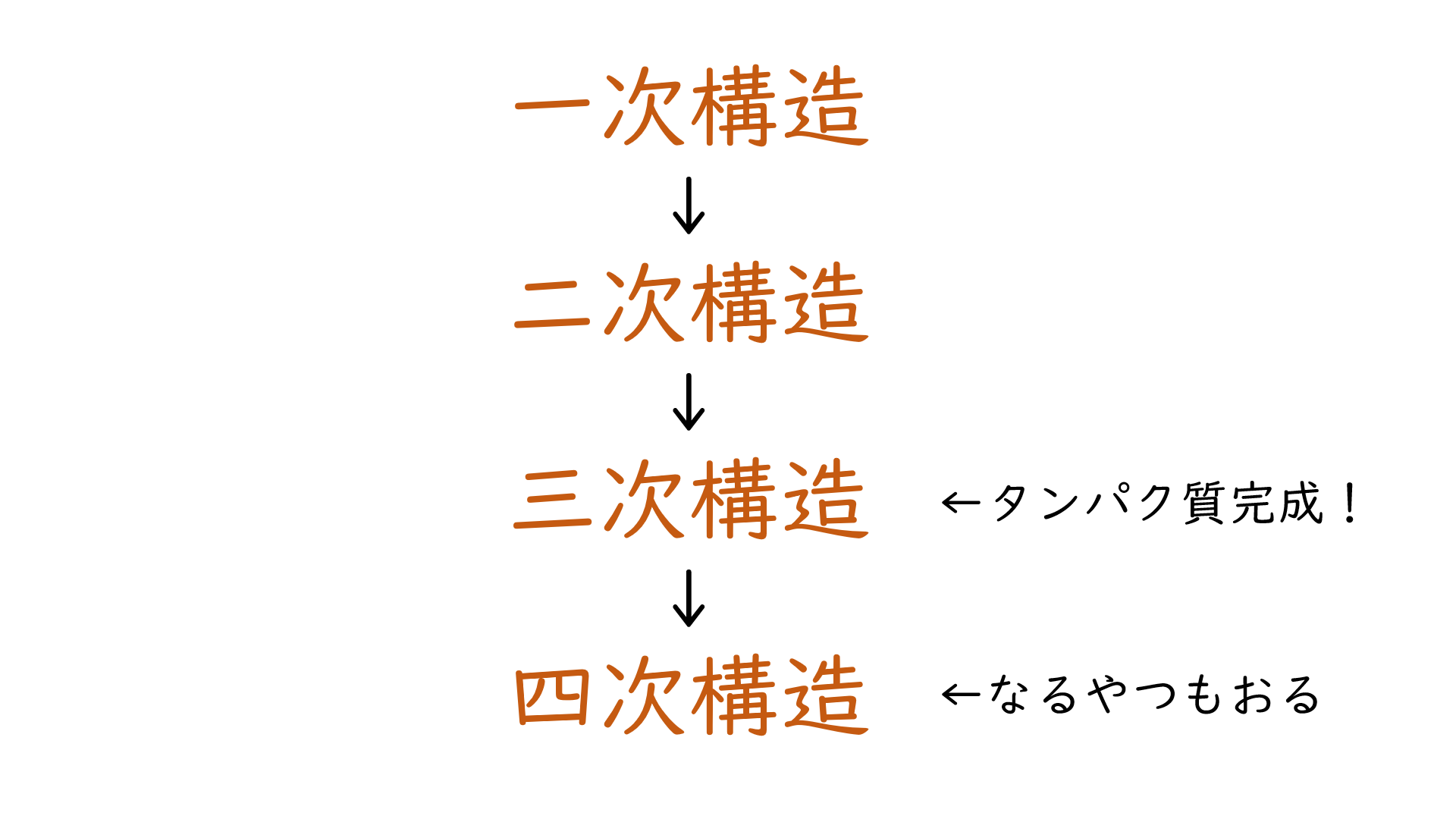

タンパク質は4段階の構造に分類できる。

三次構造になると、タンパク質として機能できる!

一次構造

アミノ酸の種類や配列順序。つまり、ポリペプチドの状態。

二次構造

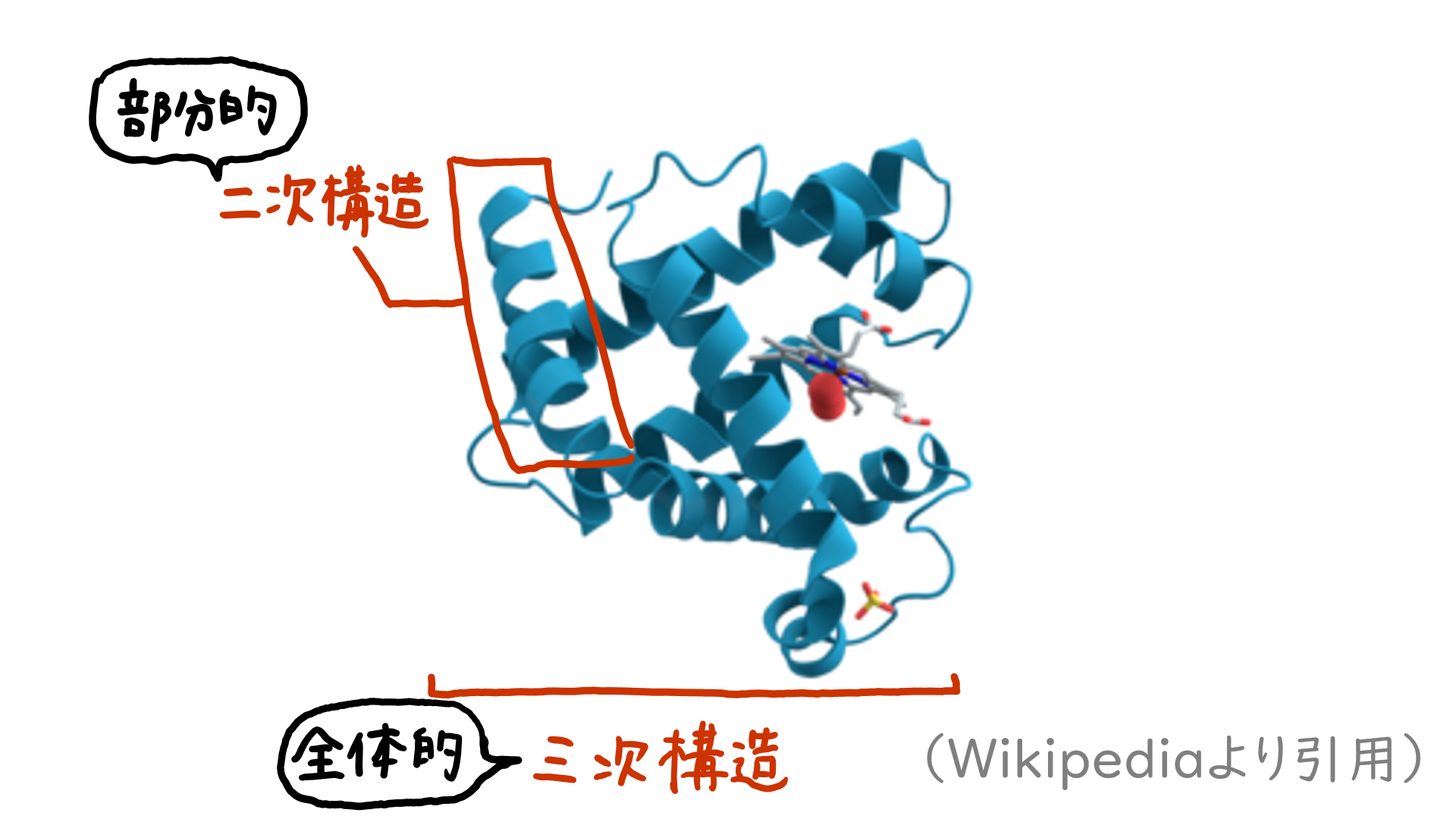

ポリペプチドの部分的な立体構造。

タンパク質は、下図のように、部分ごとに特定の立体構造を持っている。

この構造は、水素結合で繋がれている。

ex) αヘリックスやβシートなど

三次構造

ポリペプチドが二次構造などにより全体的な立体構造。

主にS-S結合(ジスルフィド結合)でつながっている。

たんぱく質の完成形。

四次構造

複数のポリペプチドが組み合わさった立体構造。

なお、4段階の構造は折り紙に例えるとわかりやすい。

- 一次構造は紙

- 二次構造は山折り谷折りなどの、部分的な立体構造

- 三次構造は、そのような色んな折り方により完成した作品。

- 折り紙は一枚でも完成するが、一枚で作成した作品を組み合わせて作る作品もある。それが四次構造。

作り方

タンパク質は、DNAの情報(=遺伝子)を基にして転写・翻訳を経て作られる。

動画

タンパク質について動画で学びたい人は、「おうち生物 1. タンパク質」をチェック!

タンパク質のつくり方を動画で学びたい人は、「おうち生物 20.タンパク質ができるまで」をチェック!

関連動画