酵素

酵素とは

生体内の化学反応を触媒するタンパク質のこと。

(触媒とは、自身は変化せず、化学反応を促進する物質のこと)

簡単に言えば、酵素は体に必要なものを作るときの道具のようなものである。

はたらき

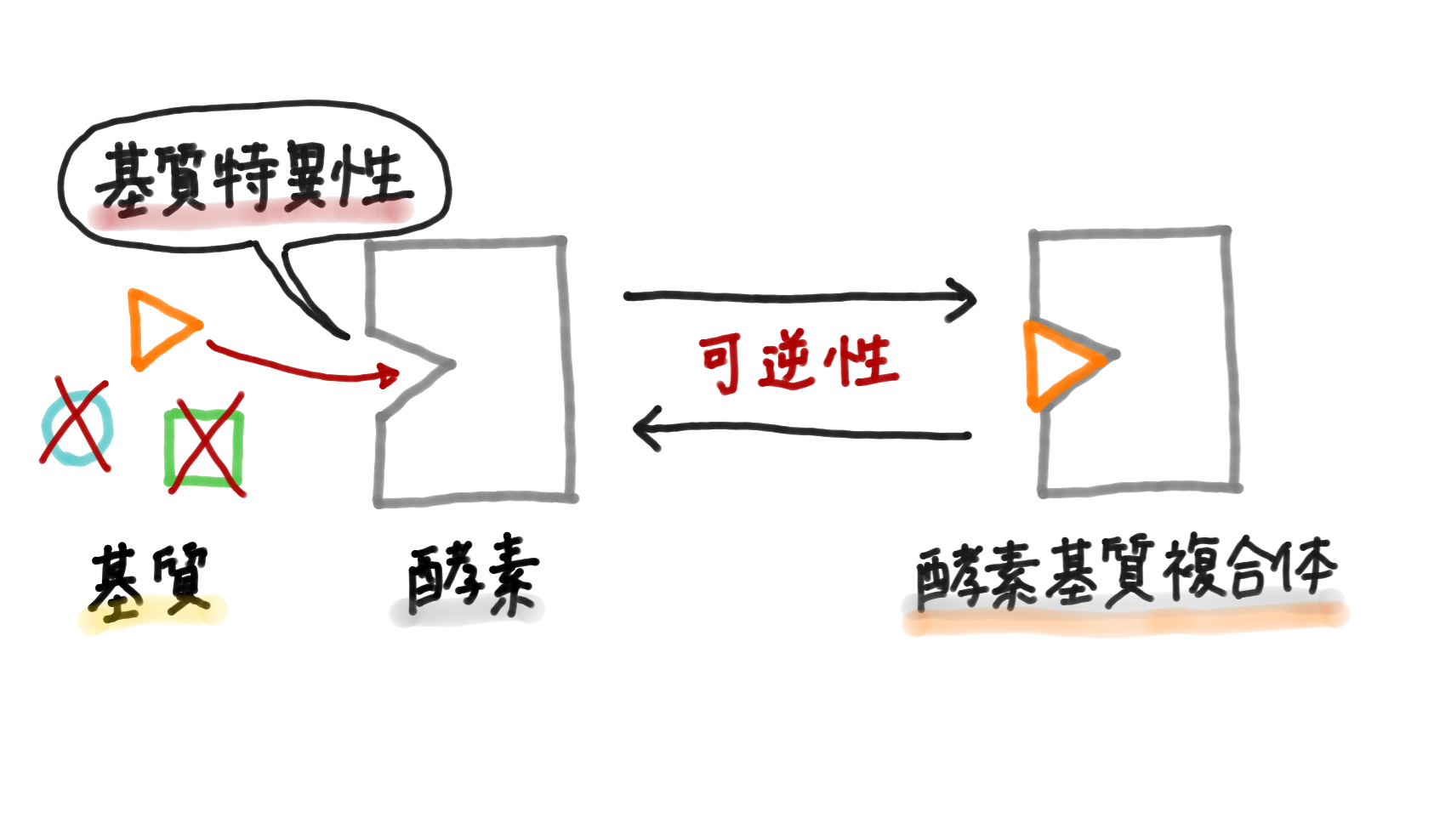

①複合体をつくる

酵素には、これから化学反応する物質(=基質)がくっつく「活性部位」があり、ここの形にあった基質だけがくっついて複合体(=酵素基質複合体)を形成する。

形にあった基質しかくっつくことができない性質のことを、「基質特異性」という。

複合体を形成したら二度と離れることができなくなるのではなく、この時点では、一度くっついても離れることができる。

つまり、複合体をつくるはたらきは「可逆性」(=反応をもとに戻せる)ということができる。

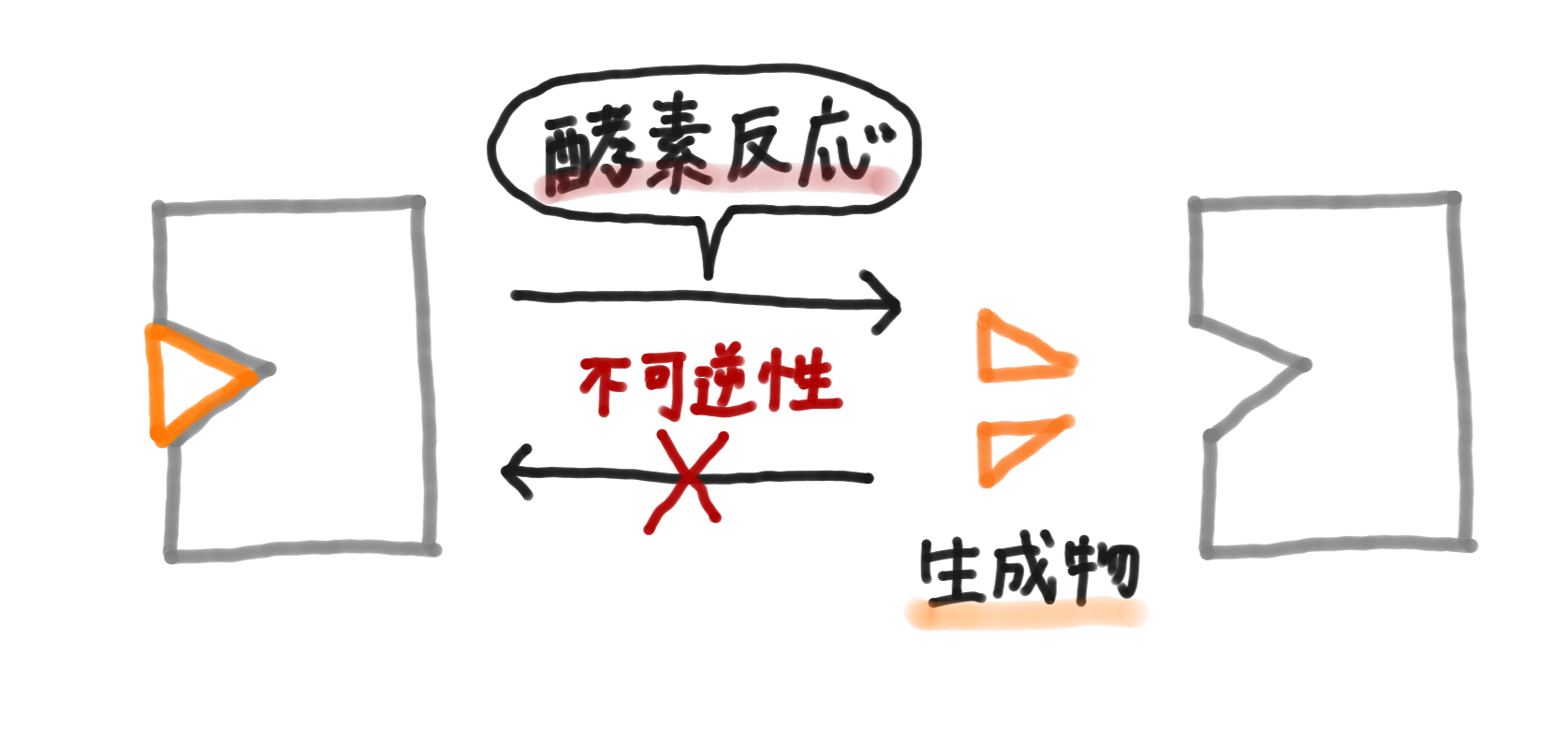

②触媒作用

酵素基質複合体ができたら、酵素は化学反応により物質を生成する(=触媒作用)。

酵素基質複合体ができたら、酵素は化学反応により物質を生成する(=触媒作用)。

反応によってできた物質を、生成物という。

生成物をつくると、酵素はそれを元に戻すことはできない。

つまり、触媒作用は不可逆性(=元に戻せない)ということができる。

酵素の性質

酵素には、一番はたらきが活発になる温度やpHが存在する。

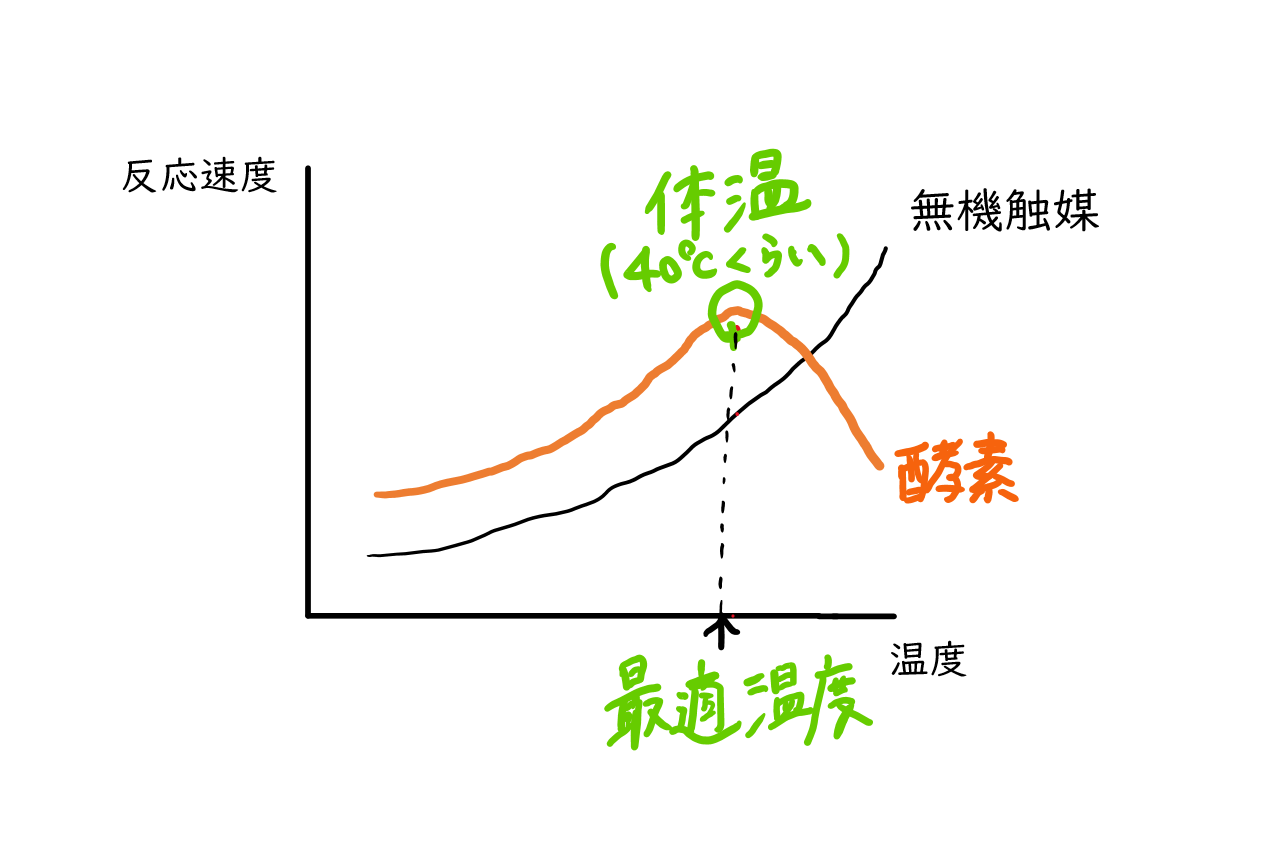

最適温度

酵素の温度と反応速度の関係は、以下のグラフのようになる。

一般的に体内の酵素は、体温付近で最も反応速度が大きくなる。

それよりも高い温度になると、酵素は熱により変性し、失活してしまうので、反応速度が下がる。

(これはタンパク質の性質である)

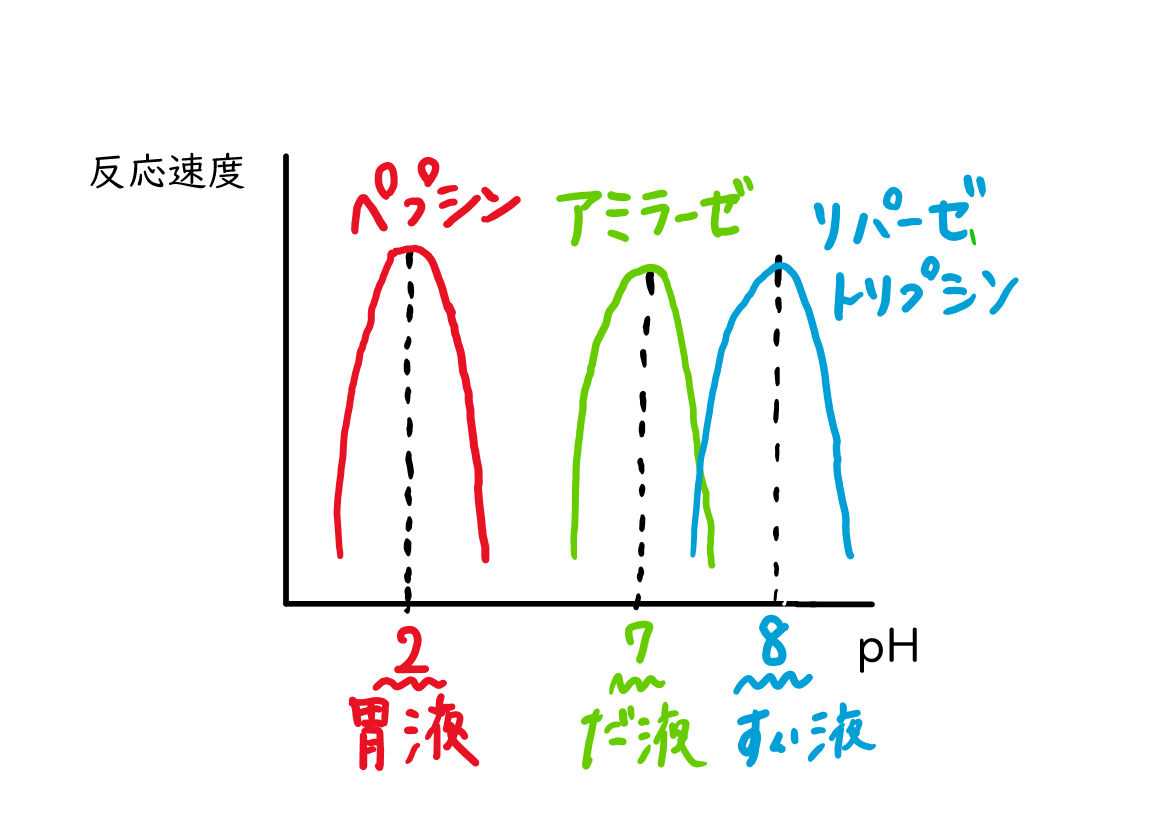

最適pH

最適pHは、酵素の種類により異なる。

例えば、ペプシン、アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンの反応速度は以下のようになる。

胃ではたらくペプシンは、胃液のpHで反応速度が大きく、

唾液に含まれるアミラーゼは唾液のpHで反応速度が大きく、

すい液に含まれるリパーゼとトリプシンは、すい液のpHで反応速度が大きい。

つまり、酵素は種類によりはたらく場所が異なり、その場に適したpHが最適となるということである。

酵素についてのわかりやすい解説動画はこちら!

関連動画

関連用語