免疫反応の異常と免疫の利用(アレルギーやワクチンなど) 高校生物基礎

概要

動画投稿日|2021年10月25日

動画の長さ|10:13

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

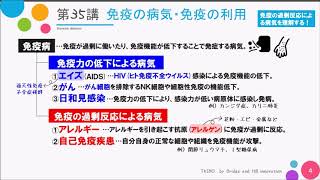

免疫反応の異常と免疫の利用【アレルギー・自己免疫疾患・AIDS・予防接種・ワクチン・血清療法】について講義します。

細胞性免疫の解説

https://youtu.be/pS4eK26aLk8

体液性免疫の解説

https://youtu.be/lugN5UFcyQ8

*ワクチンには、動画で説明したような種類以外にも様々な種類がある。

●本来免疫がはたらく必要のないような非自己の物質(抗原)に対して過敏に免疫が働き、体に不都合な症状が現れることをアレルギーという。アレルギーを引き起こす原因となる抗原物質をアレルゲンという。

*免疫応答は、ふつうは、個体にとって有益なものである。しかし、免疫応答が不利益な生体反応(じんましん、ぜんそく、くしゃみ、鼻水、かゆみ)を引き起こすことも明らかになり、ギリシャ語の「変化した能力(allo + ergo)」という意味で「アレルギー」という語が提唱された。

●アレルギーは体液性免疫、細胞性免疫のどちらのしくみでもみられる。

●アレルギーには、即時型(花粉症、アナフィラキシーショックなど。体液性免疫が関わるとされることが多い)と遅延型(ツベルクリン反応、アトピー性皮膚炎など。細胞性免疫が関わるとされることが多い)がある。アレルギーの原因を含め、わかっていないことも多い。

*即時型アレルギー(比較的速く症状が出る)・・・多くの場合、体液性免疫が関与。

*遅延型アレルギー(比較的症状が現れるのが遅い)・・・多くの場合、細胞性免疫が関与。

●全身性アレルギー反応によるショック症状は、致命的である可能性が高く、アナフィラキシーショックとよばれる(全身性・致命的がキーワード)。

*フランスの生理学者リシェらが、犬にイソギンチャクの毒を2度注射したところ、犬はショック症状を起こし、死んでしまうことがあった。これを「免疫とは反対」と考えた彼等は、この現象に「アナフィラキシー」と名付けた(ana-=反対、-phylaxis=防衛状態)。最も重篤な症状がショック(血圧が低下し、有効な血流量が低下することで生理機能が障害される状態)であるので、アナフィラキシーとアナフィラキシーショックは同義のように使われる。

*リシェはアナフィラキシーに関する研究によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。

*アナフィラキシーショックを起こしている患者さんは、全身が赤いこと(全身に症状が出る)が多いので、すぐにわかるという。

*アナフィラキシーショック時、血管拡張によって大きな血圧降下が引き起こされる。脳への血液の供給がうまくいかなくなり、致命的になり得る。医師の指導の上、アナフィラキシーショックを引き起こす可能性が高い人(または保護者、またはそれに代わりうる者)は、明らかな異常症状を感じた時点で、アドレナリンの注射ペン(いわゆるエピペン[アドレナリンを自己注射するための注射針一体型の携帯用注射キット製剤])を自己注射することができる。アドレナリンは、血管を収縮させ、血圧・心拍数を上昇させるホルモンである。

●自分自身の細胞を抗原と認識して、免疫反応が起こる(自己の細胞が攻撃を受ける)ことを、自己免疫疾患(じこめんえきしっかん)という。

*正確には「本来病原体などの非自己異物に対する防御機構として誘導される免疫反応が、自己の細胞や組織に対して誘導され(自己免疫)、その結果生じる細胞・組織傷害に起因する疾患」を自己免疫疾患という。

例)Ⅰ型糖尿病(ランゲルハンス島のβ細胞が抗体によって破壊される) 、関節リウマチ(詳しい原因不明)、重症筋無力症(自己のアセチルコリン受容体などに対して抗体が産生される[アセチルコリン受容体に対する抗体は、アセチルコリン受容体に結合し、神経筋接合部におけるアセチルコリンの働きを阻害する])。

*関節リウマチは主に関節を侵す疾患(滑膜[関節包を構成する薄い膜]の炎症を特徴とする慢性疾患)である。関節炎が長期化すると最終的には関節破壊に至り、重篤な機能障害を残す。

*重症筋無力症では、神経筋伝達がうまく機能しない。典型的には、この疾患では、随意筋の脱力と疲労を呈する。呼吸が障害されると致命的になる。

●本来、生体には、「自己の細胞や組織由来の抗原(自己抗原)と反応しないようにする機構」が存在し、これを免疫寛容(免疫トレランス)という。自己免疫とは、自己抗原特異的な抗体やT細胞により自己組織に対する応答が惹起されている状態であり、免疫寛容が破綻していると考えられている。免疫寛容のしくみが破綻する仕組みは完全には解明されていない。

●不活化または弱毒化した病原体(ワクチン)を前もって接種しておくと、病気の予防に役立つ。このような病気の予防法を予防接種という(人工的に免疫記憶を獲得させるのである)。二次応答の応用である。

例 )インフルエンザ、ポリオ、結核の予防

*インフルエンザはインフルエンザウイルスが、ポリオ(急性灰白髄炎)はポリオウイルスが、結核は結核菌(細菌の仲間)が原因となる。

●結核の予防に用いられるワクチンをBCGという。免疫記憶が形成されたかをツベルクリン反応でチェックする(ツベルクリンタンパク質[結核菌の細胞壁成分]が注射されると、それを記憶細胞が認識し、炎症が起こって赤く腫れる)。

●ツベルクリン反応には細胞性免疫が強くかかわることが知られている(結核菌は細胞内で増殖するので、抗体が届ない)。

●血清療法:ウマなどにワクチンを注射して抗体をつくらせておき、その抗体を含む血清を患者に注射する治療法。即効性がある。

例 )ヘビなどの毒、破傷風の治療

*予防接種は予防法、血清療法は治療法であるので注意。

*獲得免疫は強力だが、発動するまでに時間がかかる。「毒蛇にかまれてしまった。よし、獲得免疫が発動するまで待とう。」などと言う人はいない。素早く死に至る毒などに対しては、獲得免疫の発動まで待てない。そのため、血清療法が有効である。

*同じ動物由来の血清は、ふつう二度と使わない。ヒトにとって、ウサギの抗体はやはり異物であり、二度使用すると、アナフィラキシーショックが起こる危険性がある。

●HIV(ヒト免疫不全[めんえきふぜん]ウイルス)はヘルパーT細胞に感染してこれを破壊するため、細胞性免疫や体液性免疫のはたらきが低下し、通常感染しないような弱い病原体にも感染してしまう(日和見感染[ひよりみかんせん]という)。このような疾患をエイズ(AIDS[後天性免疫不全症候群:こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん])という。

*HIVとエイズを混同しないように。

ウイルス名:HIV(Vはウイルスの頭文字)…正式名称はヒト免疫不全ウイルス

疾患名:エイズ(AIDS)…正式名称は後天性免疫不全症候群

*後天性免疫不全症候群は単語を分けて考えると覚えやすい。

「後天性(後から備わってしまった)」「免疫不全(免疫のしくみがよく働かなくなる)」症候群

●細胞性免疫では、キラーT細胞が、直接ウイルス感染細胞などを殺傷する。

①樹状細胞が食作用で抗原を取り込み、ヘルパーT細胞とキラーT細胞に抗原提示を行う。

②ヘルパーT細胞がキラーT細胞を活性化させる。

③キラーT細胞が抗原に感染した細胞を直接殺傷する(ヘルパーT細胞はマクロファージなどの食細胞を活性化させる)。

●体液性免疫では、B細胞が抗体産生細胞に分化し、抗体を分泌する。

①樹状細胞が食作用で抗原を取り込みヘルパーT細胞に抗原提示を行う。

②ヘルパーT細胞がB細胞を活性化させる。

③B細胞が抗体産生細胞に分化し、抗体を体液中に分泌する。

*「生産(せいさん)」ではなく「産生(さんせい)」なので注意!

④抗原と抗体は抗原抗体反応を起こす(そしてマクロファージが食作用で排除する)。

●適応免疫のスライドに、同一のヘルパーT細胞がキラーT細胞とB細胞を活性化するような図が描かれているが、実際はそれぞれの細胞を活性化するヘルパーT細胞は異なる。ヘルパーT細胞は産生するサイトカインにより、2種類のサブセット(TH1、TH2)に分類される。T H 1の産生するサイトカインは主としてキラーT細胞を活性化し、T H 2の産生するサイトカインは主としてB細胞の抗体産生を促進する。また、B細胞自身も抗原を取り込んで活性化する(T細胞は提示された抗原しか認識できないが、B細胞は自身のBCRで直接抗原を認識する)。

●白血球は、免疫の過程で血管の壁を広げる(炎症など)。それが過剰に広がりすぎると、血圧が極度に低下し(ホースは太いほど流れは遅くなる)、脳に血液が行かず命にかかわる。アナフィラキシーショックを起こしている人を立たせてはいけないのは、脳へ血液がいかなくなるからである。

エピペンは、アドレナリン注射である。アドレナリンで血圧をあげ、血圧低下による危険な状態を防ぐ。

●BCGは結核に対するワクチンである。Bは菌(バチルス)、CとGは学者の名前(カルメットとゲラン)の頭文字。ツベルクリン反応が陽性になったら、強い免疫反応が起こっているということなので、結核に対する免疫記憶ができたと判断される。

結核菌はマクロファージに捕食されても、ファゴソームとリソソームの融合を阻害し、リソソームから自身を守る。そのような抗体の届かない細胞内で増殖する病原体を退治するためには、細胞ごと殺傷する細胞性免疫が大切になってくる。なので、入試などでは、ツベルクリン反応には細胞性免疫が関わるとよく言われる。

●動物に1回目の抗原刺激をあたえたときの免疫応答(一次応答)が減衰した後に、同じ抗原や類似の抗原で再刺激するときに起こる反応を二次応答という。一次応答において活性化されたT細胞やB細胞の一部が、記憶T細胞や記憶B細胞へと分化し、一次応答後も体内で生き残る。二次応答においては、これらの細胞がふたたび同じ抗原によって活性化されるため、一次応答に比べて急速で強い反応が起きると考えられている。

0:00 タイトル

00:06 アレルギー・アナフィラキシー

02:22 自己免疫疾患

03:17 AIDS

04:09 適応免疫の復習・HIV

05:18 予防接種・ワクチン

08:29 血清療法

#ワクチン

#予防接種

#血清療法

#生物基礎

関連動画