二次応答

二次応答とは

適応免疫において、同じ異物が2回目に体内に侵入したときに、記憶細胞が引き起こす免疫反応のこと。

強い免疫反応が速やかに起こるのが特徴。

強い・速やかの理由

適応免疫では、初めて抗原が侵入したときの免疫反応(=一次応答)の際、T細胞やB細胞の一部が記憶細胞として残るのだった。

一次応答と同じ抗原が再び体内に侵入したときには、この記憶細胞が増殖するだけで免疫反応を引き起こすことができるので、二次応答は一次応答に比べて速く発動することができる。

しかも、記憶細胞は一次応答に比べてたくさん増殖する。そのため、免疫反応を発動するT細胞やB細胞の数が増え、一次応答よりも強力に作用するのである。

※この記憶細胞によって、二次応答で強い免疫反応が速やかに起こることを、免疫記憶という。

二次応答の例

ではここで、出題されやすい二次応答の例を、体液性免疫と細胞性免疫に分けて見ていこう。

体液性免疫の場合

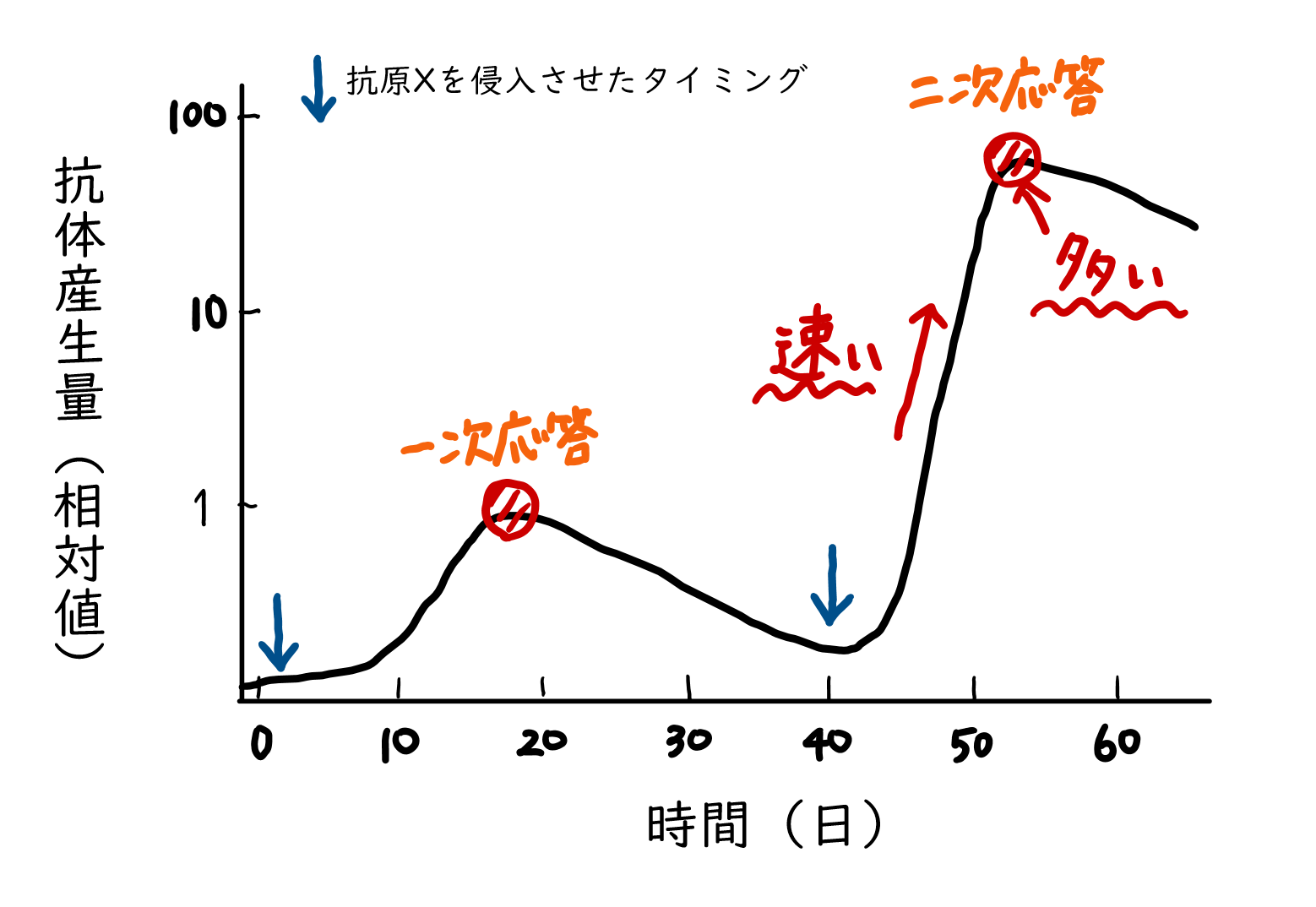

体液性免疫の二次応答では、この図を覚えておこう!

教科書や問題集に必ずと言っていいほど掲載されています。

この図は、一次応答と二次応答の際の時間経過と抗体の増殖量を示したもの。図から何が読み取れるのか、しっかり理解しておこう。

【図から読み取れること】

①二次応答の速さ

一次応答はピークまでに20日くらいかかっているのに対して、二次応答は40日に抗原をいれてから、10日ほどでピークに達している。また、曲線の傾きからも、二次応答の抗体の増殖スピードが速いことが読み取れる。

②抗体の量

図の縦軸は相対値となっている。一時応答で増殖する抗体の数を1とすると、二次応答では100。そう、なんと二次応答では100倍もの抗体ができるのだ⋯!

抗体の量が多いほど、免疫反応が強くなる。つまり、二次応答は一次応答よりも強い免疫反応が起こるということが読み取れるのである。

細胞性免疫の場合

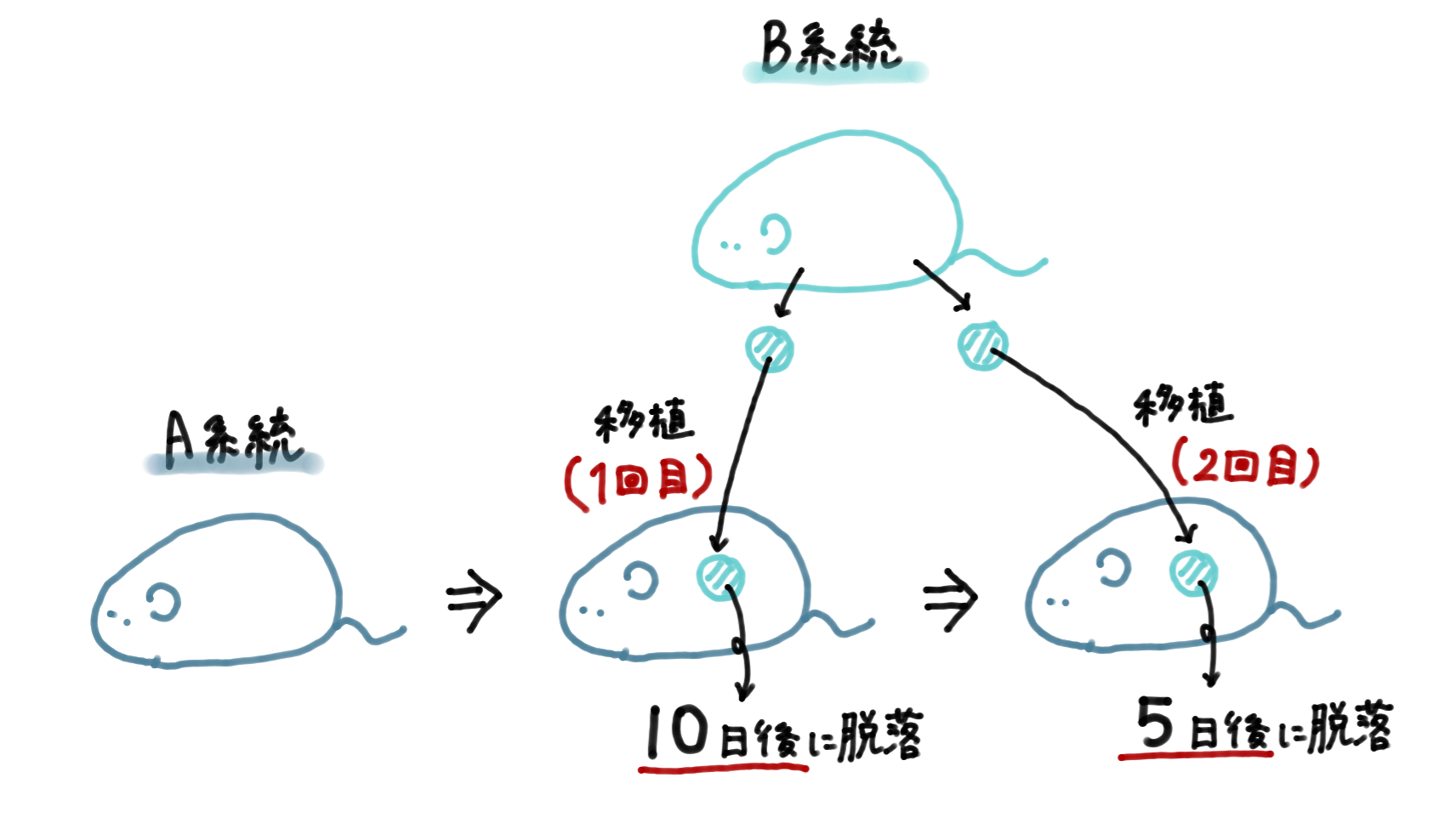

細胞性免疫の二次応答の例としては、マウスの皮膚移植の実験がよく取り上げられる。

系統の異なるマウスの皮膚を移植すると、一時的にはくっつくが、細胞性免疫による拒絶反応によって、脱落する。

その脱落までにかかる時間が、1回目の移植よりも2回目の方が短くなる。

これは、二次応答によって、拒絶反応が速く起こることが原因である。

予防接種として弱った抗原を注射したり、 一度病気にかかると、同じ病気にかかりにくくなるのは、このしくみがあるからなのです。

【ポイント】

二次応答は、一次応答に比べて、

短い時間で、より強力に免疫反応が起こる。 (→抗原を排除できる可能性が上がり、病気にかかりにくくなる!)

適応免疫について動画で学びたい人は、

「おうち生物 36. 適応免疫」をチェック!

この用語を含むファイル

関連動画