細胞性免疫

※細胞性免疫は生物基礎と生物両方で登場するので、2段階に分けて説明します!

細胞性免疫とは

キラーT細胞が主体となり、異常細胞を直接攻撃して排除する。

そう、細胞性免疫の抗原となるのは、「細胞」。だから、細胞性免疫というのだろう。

例) ウイルス感染細胞、ガン細胞、移植の拒絶反応、ツベルクリン反応など。

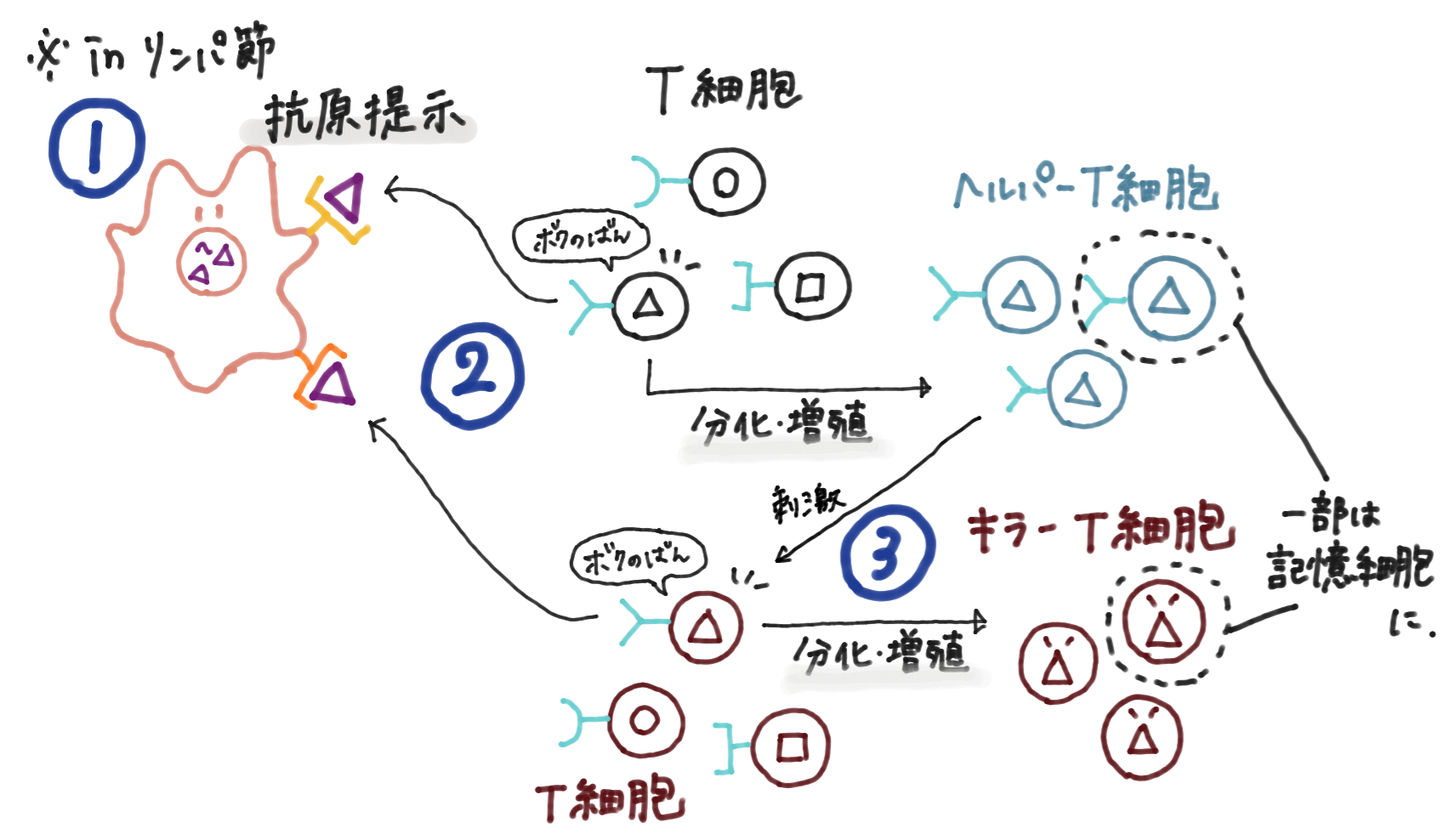

細胞性免疫のながれ(生物基礎var)

①免疫細胞(主に樹状細胞)が、リンパ節で、分解した抗原の一部を手に乗せて提示。(抗原提示)

①免疫細胞(主に樹状細胞)が、リンパ節で、分解した抗原の一部を手に乗せて提示。(抗原提示)

②2種類の数あるT細胞のうち、それぞれ抗原の一部と対応した手を持つT細胞が、抗原を認識する。一方はその後増殖し、分化してヘルパーT細胞になる。(一部は記憶細胞になる)

(2種類のT細胞がくっつく樹状細胞の手は異なるので要注意。詳しくは生物で学びます)

③もう一方のT細胞は、ヘルパーT細胞に刺激されることで 増殖・分化が促進されて、キラーT細胞になる。(一部は記憶細胞になる)

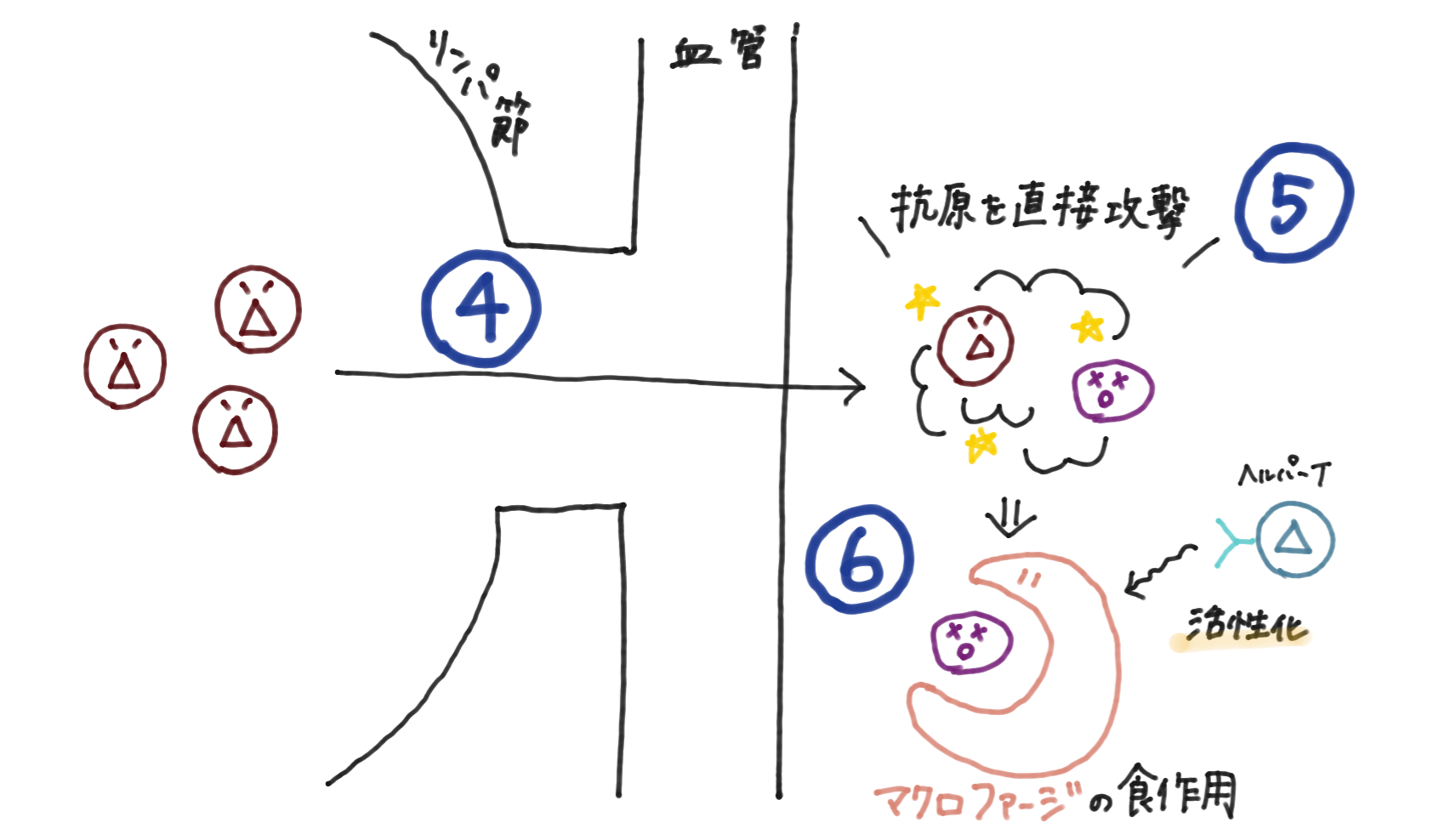

④キラーT細胞はリンパ節を出て、血流にのって異常細胞の場所まで運ばれる。

⑤キラーT細胞が異常細胞を直接攻撃し、死滅させる。

⑥ヘルパーT細胞が活性化したマクロファージが、食作用により抗原を分解する。

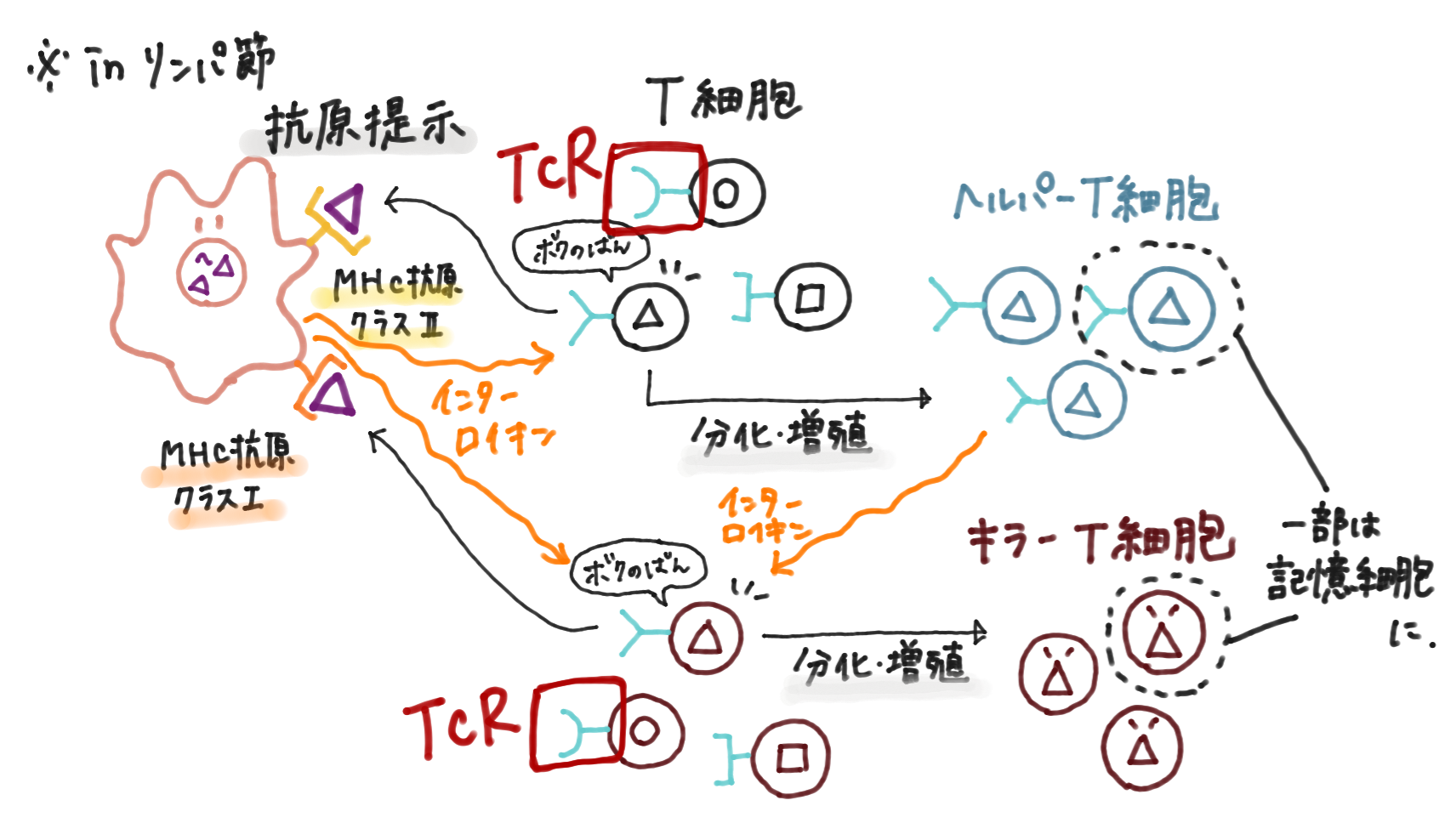

細胞性免疫のながれ(生物var)

以下生物基礎と異なるポイントをまとめておく。

【ポイント】

-

手の名前はMHC抗原という。これは2種類あって、ヘルパーT細胞になる方がクラスⅡ、キラーT細胞になる方がクラスⅠの手が持つ抗原断片にくっつく。

-

抗原提示した断片にT細胞が結合した時や、ヘルパーT細胞がキラーT細胞に向かって、「インターロイキン」というサイトカインが出ている。(下図のオレンジ線)

これにより、各細胞の分化や増殖が促進される。

-

T細胞が抗原を認識する受容体を、TCR(T細胞受容体)という。

細胞性免疫について、動画で学びたい人は、「おうち生物 36. 適応免疫」をチェック!

この用語を含むファイル

関連動画