終点の存在範囲

概要

平面ベクトルの最後の最後に出てくるラスボス 「終点の存在範囲」 について。最後の方なので、あまり詳しく解説されずにテストに出されることでも有名。

代表選手としては、「三角形

まず、三角形

として点

つまり、

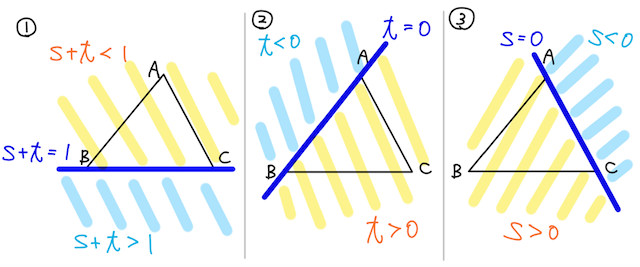

によって、三角形の辺が作る直線に対して点

それぞれ考えてみよう。

①について

まず、点

であることは、同一直線上にある条件として常識。

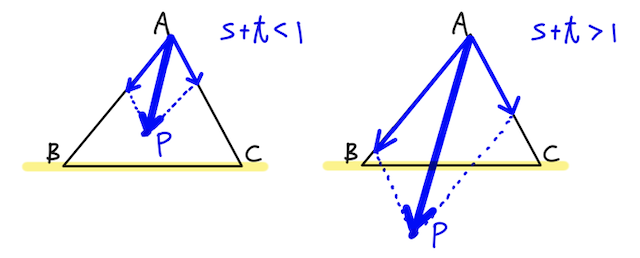

その上で、ベクトルの足し算を図形的に考えて、

- 係数同士の和が

- 係数同士の和が

というイメージは納得できるはず。手を動かして確認してみよう。

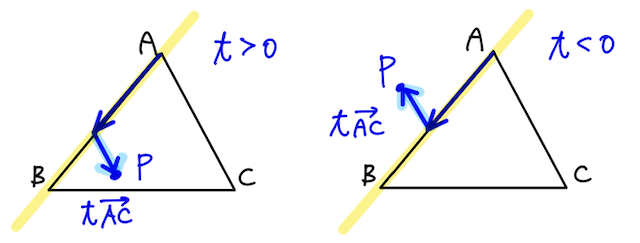

②③について

これらは同じことを言っているので、②について解説すると、まず、点

となる実数

そこに

というイメージができるはず。手を動かして確認してみよう。

基本的には、係数を独立した変数にし、上の

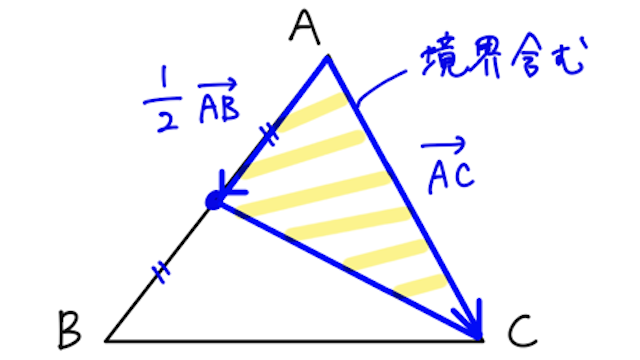

よく出てくる存在範囲

これまでと同じ設定

で、よく出てくる係数の条件と、対応する終点の存在範囲をまとめてみた。

上の考え方をもとに、これらについても理解してみよう。

例題

【問】実数

【答】係数をむりやり

なので、

発展

より深く理解したい方は、斜交座標を使った考え方もマスターしよう。理解すれば、こっちの方が直感的に捉えられるのでオススメ。

詳しく学びたい方は、ガチノビさんの動画を見てみよう。(導入編・基本演習編)

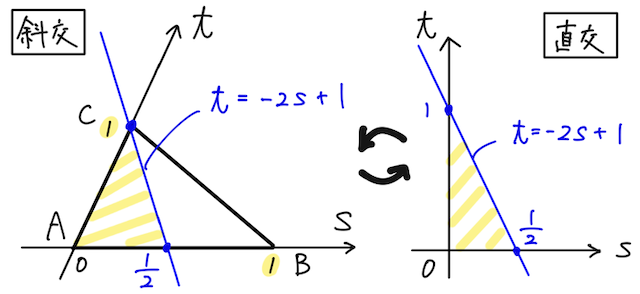

上の例題を斜交座標で捉えてみる。

まず、

がこの座標系で表す領域を考えると、下図左のように、

直交座標と比較して理解してみよう。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語