こんにちは!ミジカワです。

突然ですがみなさんは、何かを人前で発表するという経験ありますか?

現在では、授業でも「プレゼン(プレゼンテーション)」や「ポスターセッション」などといった、発表を交えた学習を行う機会が増えてきたかと思います。

筆者も、授業の一環で資料を作成したり、発表を行った経験が多くあります。

高校生の時だけでなく、大学でもプレゼンやポスターセッションが大切になってくるケースも少なくありません。また社会人になった際には、発表スキルはとても重要です。

良い発表を行うためには、内容はもちろん、話し方や資料の完成度など、意識すべきことがたくさんありますよね。

その中でも今回は、「資料のデザイン」についてを掘り下げていきます!

もちろん、内容や話術なども非常に重要な点ですが、実は資料のデザインによっても、発表の完成度や相手に与える印象は変わります。

そのため今回は、筆者が発表用の資料を作成する際に、デザイン面で心がけている点などを実例を交えてご紹介していきます。

プレゼンテーション作成ソフトを用いたデジタル上の資料を前提としますが、ポスターセッションどアナログ形式の資料作成にも十分に活用できる内容かと思いますので、ぜひご覧ください。

1.色の「統一」と「比率」

人間は視覚情報から全体の8割の情報を得ているとも言われていますから、相手に伝わる資料を作るためには「見やすさ」が重要になってきます。

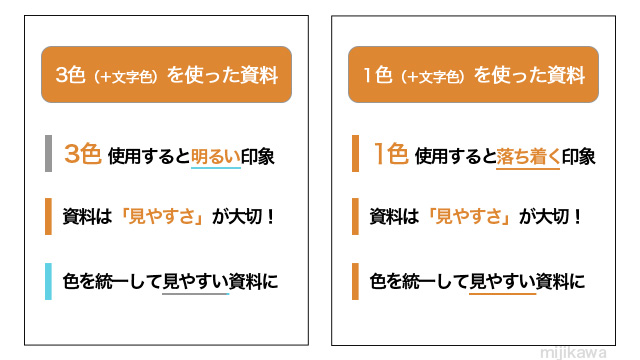

見やすい資料を作るためには、色を統一することも方法の一つです。

シンプルな内容であれば、ひとつの画面に使用する色は多くても3色程度に留めるようにしています。時には黒(文字色)+他の色を1色のみ、という配色でも事足りる場合も。

また3色ほどの複数色を使用する場合には、「ベースカラー」「メインカラー」「アクセントカラー」の考え方を心がけるようにしています。

この考え方は、色によってあらかじめ画面内での使用比率を決めておくというものです。

「ベースカラー」は全体で最も多く70%程度、「メインカラー」は全体の25%程度、「アクセントカラー」は5%程度、という比率が最も美しいとされており、この比率を参考に配色するとバランスの良い画面になりやすいんだそうです。

また、割合の多いベースカラーには淡く見やすい色、使用部分の少ないアクセントカラーには、小さくても目を引くような派手な色を使用する……というように、色の役割を意識することも大切なポイントです。

また、配色を決めるのは難しいけれど、1色じゃ物足りない……という場合におすすめなのが、「色味を統一し、濃さのみを変える」という配色方法です。

例えば、色の種類を「青」と定めた場合、濃さだけを変更した「薄い青」「標準的な青」「濃い青」の3色を使用します。

この方法を使えば、落ち着いた雰囲気のある見やすい資料を簡単に作成できるので、筆者もよく使用しています。

色彩心理の観点では、「青」なら知性的な印象、「緑」なら清潔感・信頼感、「赤」ならエネルギーのある雰囲気など、色によっても相手に与える印象は変わってきます。場合によって使い分けてみてはいかがでしょうか。

2.文章は長すぎず

資料に書き込む文章は、長すぎず簡潔にまとめることを意識しています。

理由は大きく分けて2つあります。

文字が小さくなる

プレゼン資料を見たときに、「ぱっと見でわかる」という点を大切にしています。

そのため文字が小さいと、視覚的なわかりづらさにつながってしまう可能性があります!

プレゼン相手にとっても読むためのやる気が削げてしまうということも考えられるため、文字の大きさは適度に保持することを心がけています。

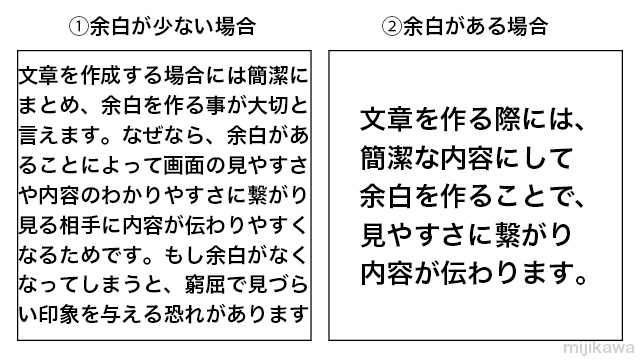

画面の「余白」がなくなる

資料作成の際、文章や写真などが書かれている部分に注目されがちですが、実は「何も書かれていない部分」、つまり「余白」が資料の見やすさをかなり左右します!

余白が無くなってしまうと、窮屈で見づらい印象を与えてしまいます。

実際に例を見てみましょう。

いかがでしょうか?

文章が簡潔にまとまっていた方が、文字サイズや余白によって見やすくなっていると感じる方が多いのではないでしょうか。

文章を簡潔にするためには、「話す内容をそのまま資料に書かない」ということが大切です!

例えば、プレゼンで「私がこれから頑張りたいことは、勉強と運動です」と発表する予定の場合、この文章をそのまま資料に載せると文章が長くなってしまいます。

そのため、「これからの目標:勉強、運動」というように(あくまで一例ですが)、ある程度余分な部分を省き、資料には要点のみを書き込むと見やすさに繋がります!

3.フォントにこだわる

特にデジタルツールを用いた資料作成の場合、文字のフォントを工夫することによっても印象を変える事ができます。

角ばったフォント(ゴシック体など)を用いればしっかりとした信頼感のある印象を与える事ができますし、逆に丸みのあるフォント(丸ゴシック体など)を用いれば、安心感や優しげな雰囲気を演出できます。

現在では、無料や安価な価格で使用できる綺麗なフォントも多くありますので、もし資料作りの際にフォントにもこだわってみたい!という方は、ぜひリサーチしてみてください。

また手書きで資料作成する際にも、与えたい印象によって字体を変えてみる工夫ができそうです。

最後に

今回は、資料作成の際に心がけると良い「デザイン」のポイントについてご紹介しました。

デザイン技術を活用できる場面は発表の際だけにとどまりません。例えばノート作成や、SNSでおしゃれな画像を投稿したい時などにも活用できちゃいます!

資料のデザインに困った……という時に、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

それでは、お読みいただきありがとうございました。また次の記事で!