元素分析

概要

「元素分析」とはズバリ、有機化合中の

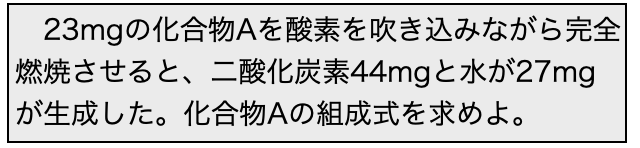

元素分析でわかるのはあくまで組成式までで、さらに分子式を特定するには分子量の情報が必要になります。元素分析は、有機化学の構造決定で頻出なので確実にできるようにしましょう。

詳細

元素分析のざっくりした流れ

未知の化合物Aの分子式が実は

となり、6molの

ただしこれだけの情報では、

- 6molの

だった - 3molの

だった - 2molの

だった - 1molの

だった - 0.5molの

だった ...

などなど、84gが何molかわからないと分子式まではわかりません(今回は実は

以上のように、元素分析により組成式を求め、分子量を別で求めることで未知の化合物の分子式を特定します。

元素分析の計算

となります。mg的なノリでmmol(ミリモル)を使いました。

同様に、分子量18の

となります。

最後に化合物中の

となります。

以上から各元素の比率が、

となり、組成式が

最後に補足として、以上では説明の都合上

化合物Aの総量は23mgだったから、

よって、それぞれの質量を原子量で割って物質量に直し、比率を考えれば、

元素分析の実験

元素分析の実験は、以下の流れで行います。

- 乾燥した酸素(空気)を吹き込み試料を燃焼させる

- 酸化銅

で不完全燃焼を防ぐ - 気体を塩化カルシウム管に通し、

を吸収させる。 - 続けてソーダ石灰管に通し、

を吸収させる。

1. 試料を燃焼させる

試料を燃やします。ただただ燃やします。

2.

仮に不完全燃焼が起こって

の反応を起こして完全燃焼を促します。

3. 塩化カルシウム管に

4. ソーダ石灰管に

(3)で

ソーダ石灰は塩基性乾燥剤なので

窒素

窒素を含む化合物の場合、「デュマ法」や「ケルダール法」という特別な方法を用います。詳しくはそれぞれの辞書をチェック!

補足

- 正確には単に元素分析と言えば有機化合物に限った話じゃないですが、大学受験的にはほぼ以上の方法を指します。まあそんな補足だれもいらないと思いますが、有識者からつっこまれないための保身の補足です。

関連動画

関連用語