ザイツェフ則

概要

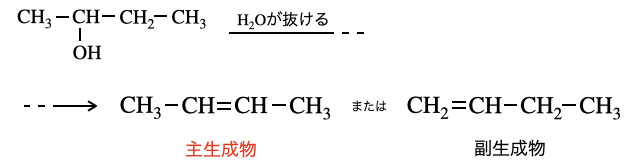

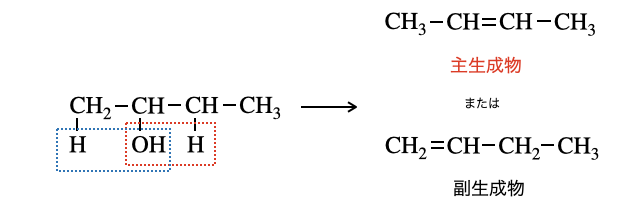

「ザイツェフ則(ザイチェフ則)」とは、脱水などで生成するアルケンが複数あるときに、どちらがたくさん生成するかを判断できる経験則のこと。たとえば、2-ブタノールが分子内脱水を起こすとき、生成物は以下のようになります。

このように、元々持っている水素

詳細

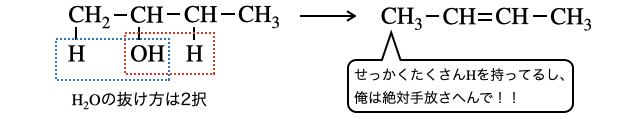

有機化合物の脱離反応でアルケンが生成するとき、複数の生成物が生じる可能性があります。たとえば、2-ブタノールが分子内脱水を起こすとき、左から1番目の炭素と3番目の炭素でどちらから水素

このとき、元々水素

ザイツェフ則は経験則なので、基本的にはそういうものとして覚えてしまえばOKです。一応理由をエネルギー的に説明しようと頑張ることは可能ですが、経験則ということで例外もありますし深掘りしすぎない方がいいです。

どうでもいい情報ですが、マルコフニコフとザイツェフは同じ大学で学生時代からライバル関係にあったらしいです。お互い競い合った結果、裏表な関係の法則に名前を残しているんだから面白いですね。

補足

- (*補足1)正確には、さらに2-ブテンにはシストランス異性体が存在します。だからこの反応によって生じる生成物は3種類です。

関連動画

関連用語