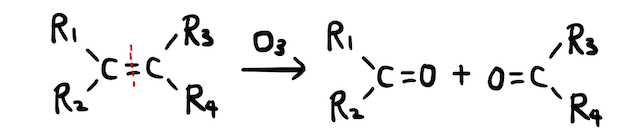

オゾン分解

概要

「オゾン分解」とは、

オゾン分解で得られるカルボニルを、ヨードホルム反応・銀鏡反応・フェーリング反応で特定していくなど、構造決定でも頻出の反応です。

教科書にない反応なので、問題文中で説明されることが多いですが、近年(2023年現在)では説明なしに出題されることも増えています。余裕がある人は、反応の形だけでも覚えておけるといいでしょう。

詳細

オゾン分解の仕組み

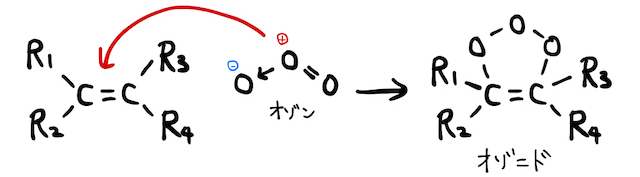

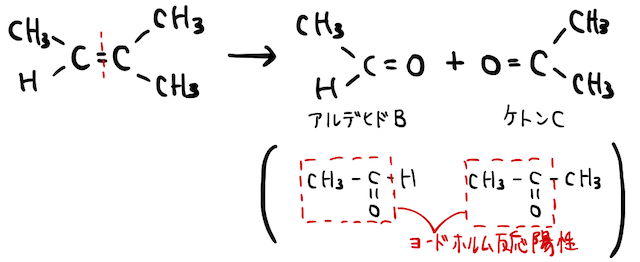

電子を豊富に持つ二重結合に対して、酸化剤であるオゾン

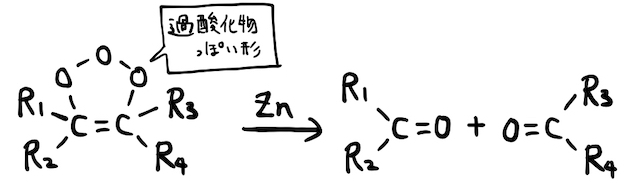

これを亜鉛

以上、気になる人向けの説明でした。基本的には、覚えるにしても結果の形だけで十分です。なら説明するなとかは言わないでください。

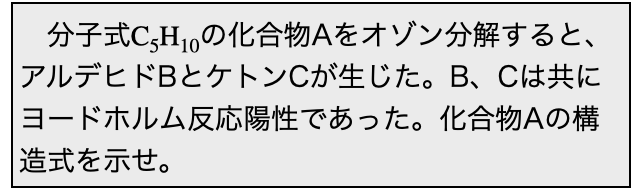

例題

構造決定の問題は、大きな分子を分解していきながら、各パーツの構造を特定していくことが多いです。オゾン分解もそんな構造決定でよく登場します。

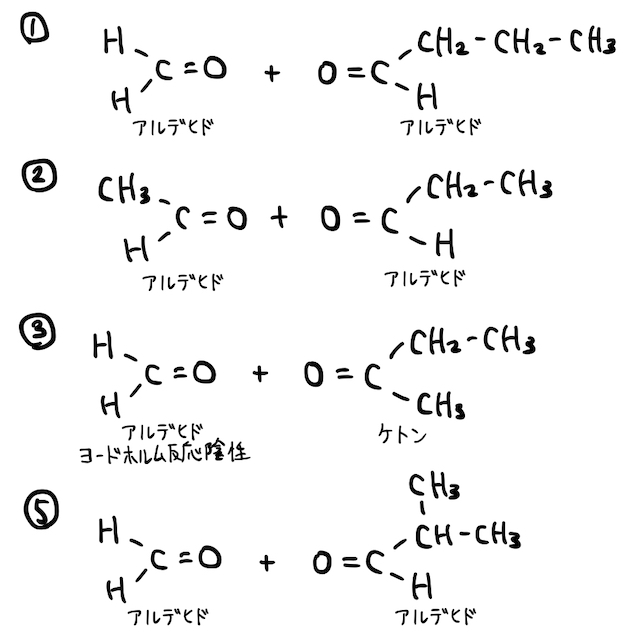

化合物Aは不飽和度

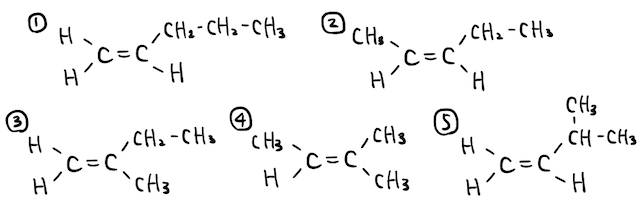

以上のうち、アルデヒドとケトンが発生し、共にヨードホルム反応を起こすのは④のみ(長くなるので④以外のオゾン分解後は*補足2に)。

補足

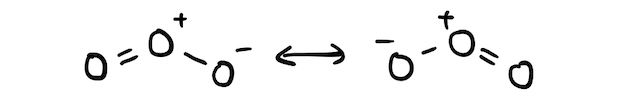

- (*補足1)オゾンは以下のような共鳴構造を取るのでした。この陽イオンの部分が二重結合の電子に攻撃するイメージです。

- (*補足2)①②⑤は共にアルデヒド、③はホルムアルデヒドがヨードホルム反応陰性。

関連動画

関連用語