電子配置

概要

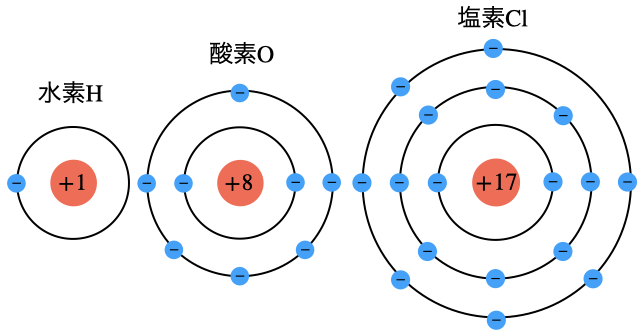

「電子配置」とは、原子内で電子がどのように配置されるかのこと。原子は、原子核の周りに電子がまとわりついてできています。そしてそのときの電子の並び方のルールが電子配置です。

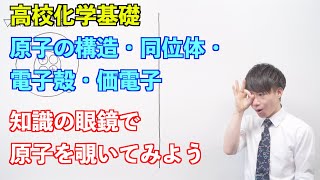

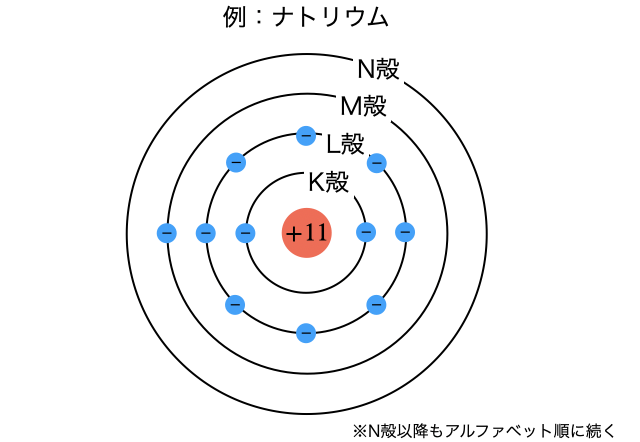

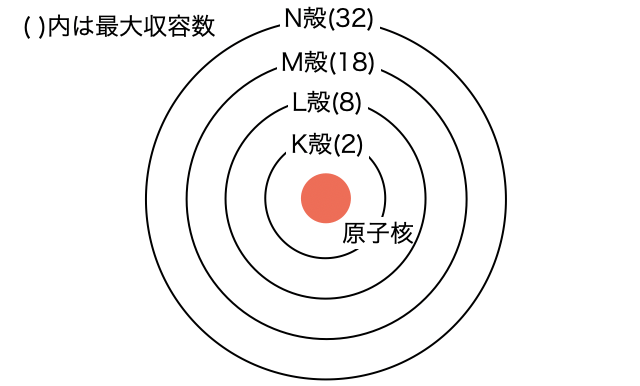

電子は原子核の周りの「電子殻」を動きます。電子殻は内側から順にK殻・L殻・M殻・N殻・...と呼ばれています。原則、内側の殻ほどエネルギーが低いため、内側の殻から順に電子が入っていきます。

詳細

電子殻

原子内では、原子核の周りを電子が動き回っています。このとき電子は、電子殻という決まった球面上のみを動きます。電子殻は内側から順にK殻・L殻・M殻・N殻・...と呼ばれています(*注1)。

電子殻には、それぞれ順に2・8・18・32・...個の電子が入ることができます。内側から

電子配置

たとえば

電子殻は内側の殻ほどエネルギーが低く(*注2)、またこの世の物体はエネルギーが低い状態に向かうので、内側のK殻から順に埋まっていくわけです。他にもいくつか具体例を紹介しておきます。

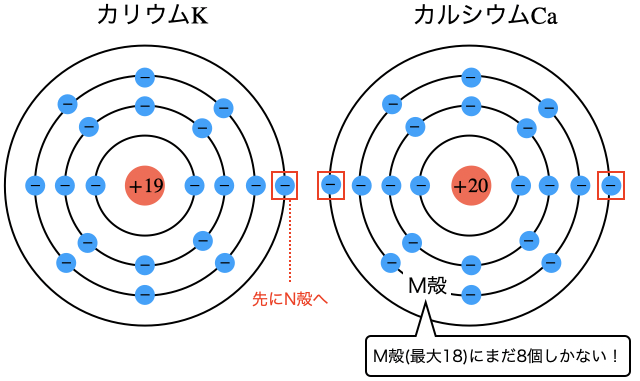

しかしこのルールには例外があります。原子番号1番から順に電子配置を考えていくと、19番目の

実はこのように単純にルールが適用できるわけではありません。しかし大学受験では原則、原子番号1〜20までの電子配置が書ければ十分です。だから1〜18までをルール通りに書き、19の

指導要領を無視すれば...

実は、大学で勉強する「軌道(副電子殻)」という概念を使えば、先ほどの例外もスッキリ説明することができます。しかし指導要領を無視するなんてことをすれば文科省に目をつけられかねないので、ここでは大学受験向けの説明に収めておきます(*注3)。

補足

- (*注1)なぜ決まった球面だけなのかが気になりますが、とりあえずはそういうものとして覚えるのがいいと思います。考え出せば「原子核と電子はクーロン力で引っ張り合うのだから、K殻より内側まで飛んでいって原子核に衝突したりはしないのか」「太陽を回る惑星のように楕円運動はしないのか」「別に原子核の周りに電子が走るレールがあるわけでもないのになぜ電子殻があるのか、K殻とL殻の間は通れないのか」などなど無限に疑問がわきます。これを正確に理解するには量子力学を勉強する必要が出てきてしまいます。それは今後の楽しみに取っておくのがいいでしょう。

- (*注2)重力を受ける地球上では、できるだけ地面に近い位置まで引き落とされます。これを物理学では「地面に近いほど位置エネルギーが低い」と言ったりします。つまり原子核からクーロン力を受ける電子も、できるだけ原子核に近いK殻にいた方が位置エネルギーが低くなるというわけです。

- (*注3)それは冗談として、大学範囲まで踏み込んで深めに理解したい人は「軌道(副電子殻)」の説明をチェック!

関連動画