原子

概要

「原子」とはざっくり言えば、物質を構成する最も小さい(っぽい)粒子のこと。この世の物質は全て原子と言う小さい粒々がレゴブロックみたいにつながってできています。つまりどんな物質も粉々に切り刻んでいけば、いつか必ず原子の状態になります。

かつて原子は物質の最小単位と考えられ、水素やヘリウムなどの原子が発見されてきました。しかし今では、原子は原子核(陽子と中性子)と電子でできていることがわかっています。だから正確に定義するなら原子核と電子からなる電荷が中性の粒子です。

詳細

原子とは

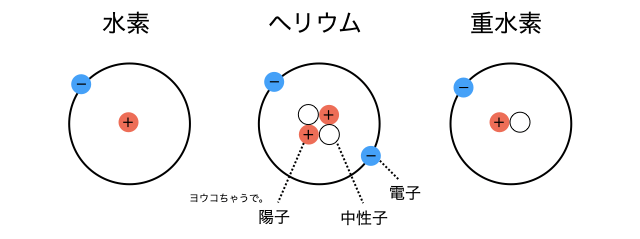

原子は原子核と電子、つまり陽子と中性子と電子が集まってできており、その組み合わせによって種類が変わります。

たとえばいくつか例をあげると、

- 陽子1個、中性子0個、電子1個が水素

- 陽子2個、中性子2個、電子2個がヘリウム

- 陽子1個、中性子1個、電子1個が重水素

などです。もちろんこれはほんの一部で、現在約3,000種類の原子が見つかっています。

原子と元素の違い

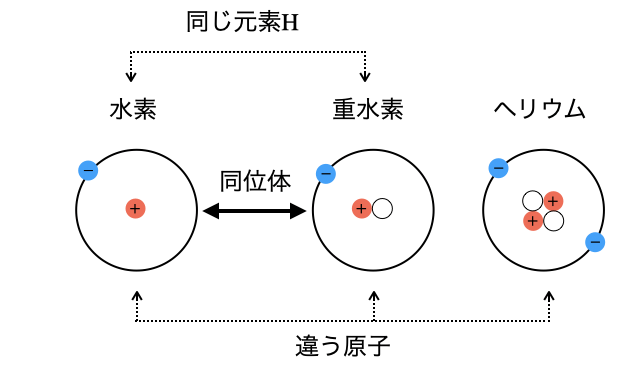

違う原子であっても、陽子の数が同じであれば中性子の数が異なっても化学的性質がほぼ同じです。このような原子たちをまとめて同じ「元素」と考えます。

たとえば先ほど例であげた水素と重水素は共に陽子数が1個なので同じ元素であり、「水素

現在では118種類の元素が発見されています。約3,000種類あった原子を同じ化学的性質でグループ分けした結果、118グループになったと言う感じです。また先ほど言った通り陽子の数で化学的性質が決まるので陽子の数を「原子番号」といい、同じ元素だけど中性子数が異なって違う原子であるような関係を「同位体」といいます。

細かめな補足

原子・元素という言葉は、結構使い方が難しいです。

たとえば1粒のアンモニア

また「1粒のアンモニア

以上をざっくりまとめるなら、

- その原子(たち)の化学的性質に注目するときは元素

- 実際の粒に注目するときは原子

と呼びます。

補足

- 化学的性質とは、どんな分子を作ってどんな反応をするかなどのことです。逆に物理的性質は、わかりやすいのは質量などです。重ければ物理的にゆっくり動きそう、みたいな感じです。同位体は中性子数が違う、つまり質量が違うので、物理的性質はそれぞれ異なります。

関連動画

関連用語