古典における春と夏

古典における”春”と”夏”

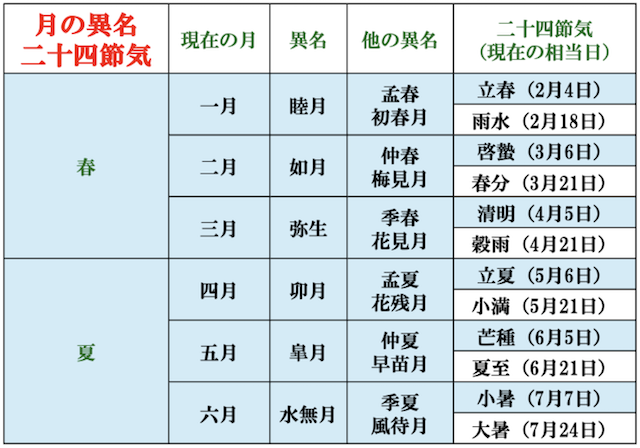

現在の1月から6月についての呼び名などをまとめて学ぼう。

陰暦(月の満ち欠けを基準とする暦)は、1ヶ月が29or30日なので、現在の暦とは少しのずれが生まれることに注意しよう。

二十四節季

太陽の軌道(黄道)を24等分して、それぞれの点を通過するときの気候や天候(時候)に名前をつけたものを二十四節季という。

これに、4年に一度2月29日を作って、ずれを調整した。(この月を閏月(うるうづき)という)

二十四節季には以下のような名前がつけられていて、現在のおよその日付もわかっている。(ここでは春と夏まで掲載、秋と冬はこちらのページ)

- 睦月:立春(2月4日)雨水(2月18日)

- 如月:啓蟄(3月6日)春分(3月21日)

- 弥生:清明(4月5日)穀雨(4月21日)

- 卯月:立夏(5月6日)小満(5月21日)

- 皐月:芒種(6月5日)夏至(6月21日)

- 水無月:小暑(7月7日)大暑(7月24日)

また、それぞれの月の異称は他にも種類があり、以下のようなものがある。

- 睦月:孟春・初春月・正月

- 如月:仲春・梅見月・仲陽

- 弥生:季春・花見月・晩春

- 卯月:孟夏・花残月・初夏・麦秋

- 皐月:仲夏・早苗月・早稲月・薫風

- 水無月:季夏・風待月・晩夏

雑節

雑節とは、二十四節季以外に季節の目安となる日のこと。以下のようなものがある。

- 節分:現在、立春前日のこと

- 彼岸:春分・秋分を中日とする7日間のこと

- 八十八夜:立春から88日目のこと

- 入梅:梅雨入りする頃

- 半夏生:夏至から11日目のこと

関連動画

2:25

【日曜・祝日は】朝から古文常識34「透垣」35「籬」楽しく学ぶ古文チャンネル

2:27

【日曜・祝日は】朝から古文常識19「築地」20「母屋」楽しく学ぶ古文チャンネル

32:32

【源氏物語で古文常識061(常識編32)夢について】古代人と夢・西郷信綱・藤原兼家・蜻蛉日記・藤原道綱母・吉備真備・伴善男・応天門の変・万葉集・小野小町・藤原師輔・光る君へ・大河ドラマ・受験古文国語フレンズ【コクフレ】

1:38

【日曜・祝日は】朝から古文常識3「狩衣」楽しく学ぶ古文チャンネル

5:28

【テスト対策】覚えておきたい古典常識①「後宮で暮らす女性の役職」【古典Vtuber/よろづ萩葉】よろづ萩葉の万葉ちゃんねる