内陸水路交通

簡単なまとめ

内陸水路交通は、河川、運河、湖沼を利用した水運。

大河や大きな湖で盛ん。

内陸水路交通が特に発達している地域として、

- ヨーロッパ、ヨーロッパロシア

- 北米(五大湖、ミシシッピ川)

- 南米(アマゾン川、ラプラタ川)

- 中国(黄河、長江、大運河など)

- アフリカ(エジプト、コンゴ、ナイジェリアなど)

- カスピ海

などが挙げられる。

内陸水路交通

日本人にはあまり馴染みがありませんが、世界的に見ると意外と重要な交通モードです。

どれくらい重要かというと、2023年夏、ライン川の水位が低下して大型船が通航不能に陥ったのですが、これで最大約2兆6500億円の経済的損失があったと言われています。それだけドイツにとって内陸水運は大事なんです。詳しくはこちらの動画から(すみません、okkeではなくYouTubeに飛びます)。

また、鉄道の発明以前には、内陸に大量の物を運ぶ手段は内陸水運しかなかったため、ヨーロッパや中国では特に古い時代から運河の建設が進められてきました。

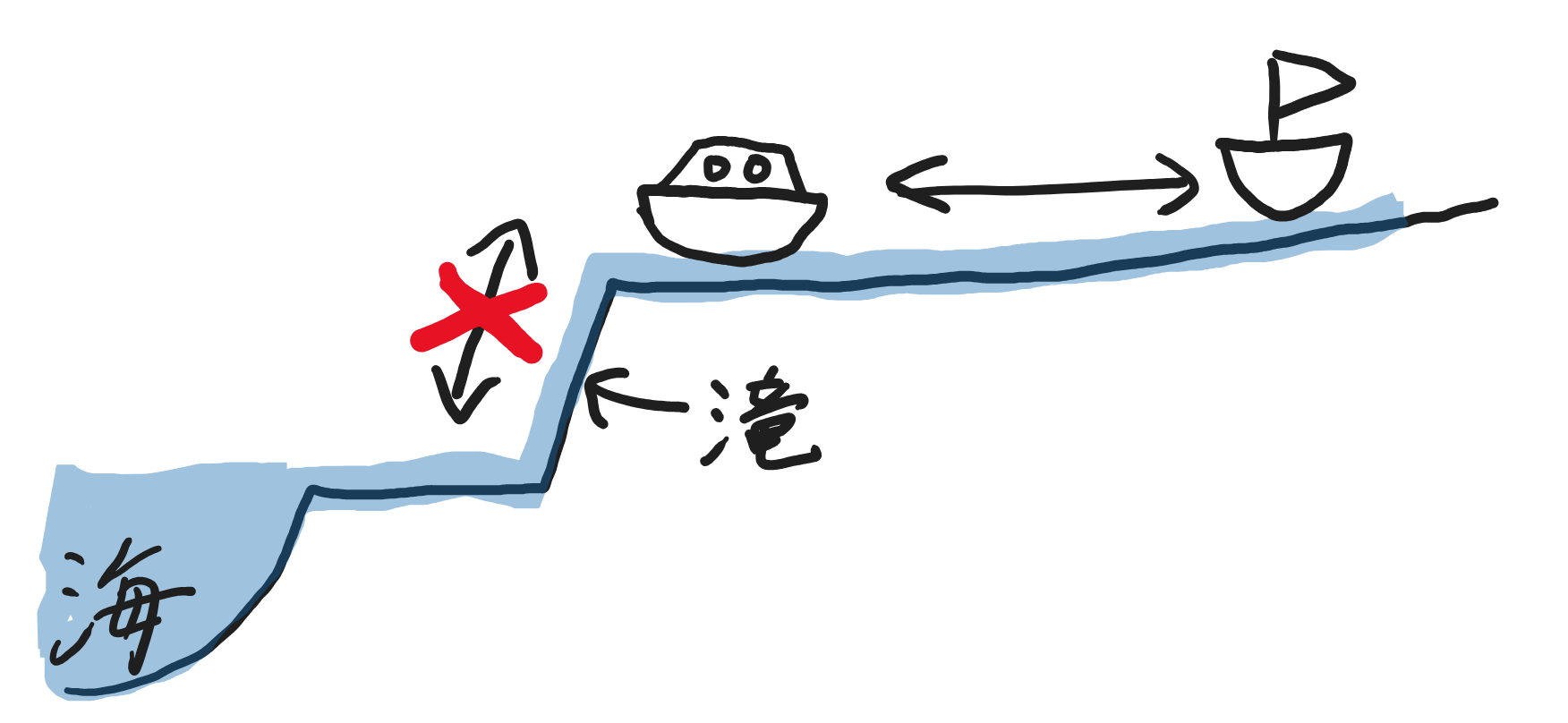

条件

内陸水路交通が発達するにはいくつか条件があります。

- 流れが緩やかであること(=平坦であること)

- 滝がないこと(=段差がないこと)

- 十分な水深があること(≒十分な流量があること)

- 流量の変化が少ないこと(河況係数が小さいこと)

というわけで、

- 湖

- 大陸の大河

が典型的な内陸水路交通の盛んな環境ということになるわけです。

日本で内陸水路交通が発達しない要因もここにあります。 日本の河川は、

- 流れが急(勾配が大きい)

- 季節で流量の変化が大きい(河況係数が大きい)

- 水量が多くない

という特徴があり、大型船の通航が難しいことから、内陸水路交通は発達しませんでした。

代表的な地域

- ヨーロッパ、ヨーロッパロシア

- 北米(五大湖、ミシシッピ川)

- 南米(アマゾン川、ラプラタ川)

- 中国(黄河、長江、大運河など)

- アフリカ(エジプト、コンゴ、ナイジェリアなど)

などで、内陸水路交通は盛んです。

ヨーロッパ

- ライン川

- ドナウ川

- セーヌ川

- 各地の運河

が代表的です。

ライン川流域ではルール地方で内陸水路交通を利用して重工業が発展したほか、河口のロッテルダムは海上交通と内陸水路交通の結節点として中継貿易が盛んです。

ドナウ川でも水運が盛んで、中・東欧の主要都市はだいたいドナウ川沿いに成立しています。ブダペストは、ドナウ川水運の拠点として発展した年の代表例でしょう。

パリ市内を流れるセーヌ川、ロンドン市内を流れるテムズ川も、長きにわたって水運に活用されてきました。

北米

- 五大湖水系

- ミシシッピ川

が代表的です。

五大湖水運を利用してメサビ鉄山から鉄鉱石を輸送し、ピッツバーグで鉄鋼業が発展したことは鉄鋼業の項でも軽く触れました。

ミシシッピ川流域には小麦地帯やコーンベルトが広がり、農作物がミシシッピ川の水運で輸送されています。河口のニューオーリンズも、河川交通と海運の結節点として発展しました。

南米

南米にはアマゾン川とパラナ川という二つの巨大な河川がありますが、どちらも川の大きさの割には水運が発達していません。

これは流域の開発が進んでいないことが要因なんですが、近年はアマゾン川流域の開発が活発ですから、水運もこれからどんどん伸びていくと思われます。

アマゾン川流域では、マナオス(マナウス)がアマゾン川水運の拠点として有名です。アマゾン川ではマナオスまでなら外洋船が航行できるため、水運の中継地として発展したんですね。

中国

- 黄河

- 長江

- 大運河

など、中国には世界的な大河があり、特に長江は流量も多く水運が盛んです。

長江には三峡ダムという世界最大のダムが建設されましたが、水運を邪魔しないようダムの横に閘門を設置することで対応しました。パナマ運河みたいな感じですね。

また、中国では古代から運河が数多く建設され、特に大運河は中国の南北の物流の大動脈として活躍してきました。

アフリカ

- コンゴ川

- ナイル川

などが代表的です。

アフリカは安定陸塊で台地状の地形であるため、

- 内陸同士を結ぶ水運は盛ん

- 外洋との接続は薄い

ことが特徴です。台地状の地形であることから、河口付近に滝があることが原因です。

また、コンゴ民主共和国をはじめ、アフリカ諸国では道路・鉄道などの交通網の整備が遅れていることも、内陸水路交通のシェアが高い要因です。

関連動画