ES細胞(胚性幹細胞)

ES細胞とは

哺乳類の受精卵を材料として人工的につくられた[幹細胞[(https://okke.app/words/p/zWbQgA0yjcEym)のこと。(人工的につくられた幹細胞には、他にiPS細胞がある)

ES細胞は、「胚性幹細胞」とも呼ばれる。これを英語で表すと"embryonic stem cell"となるため、頭文字をとって「ES細胞」と呼ばれているのである。

特徴

ES細胞は、基本的に体のどの器官の細胞にも分化することができる。この特徴を「多能性」と呼ぶ。

多能性があることから、ES細胞は再生医療など医学や薬学分野での応用が期待されており、現在研究が盛んにおこなわれている。

ES細胞のつくりかた

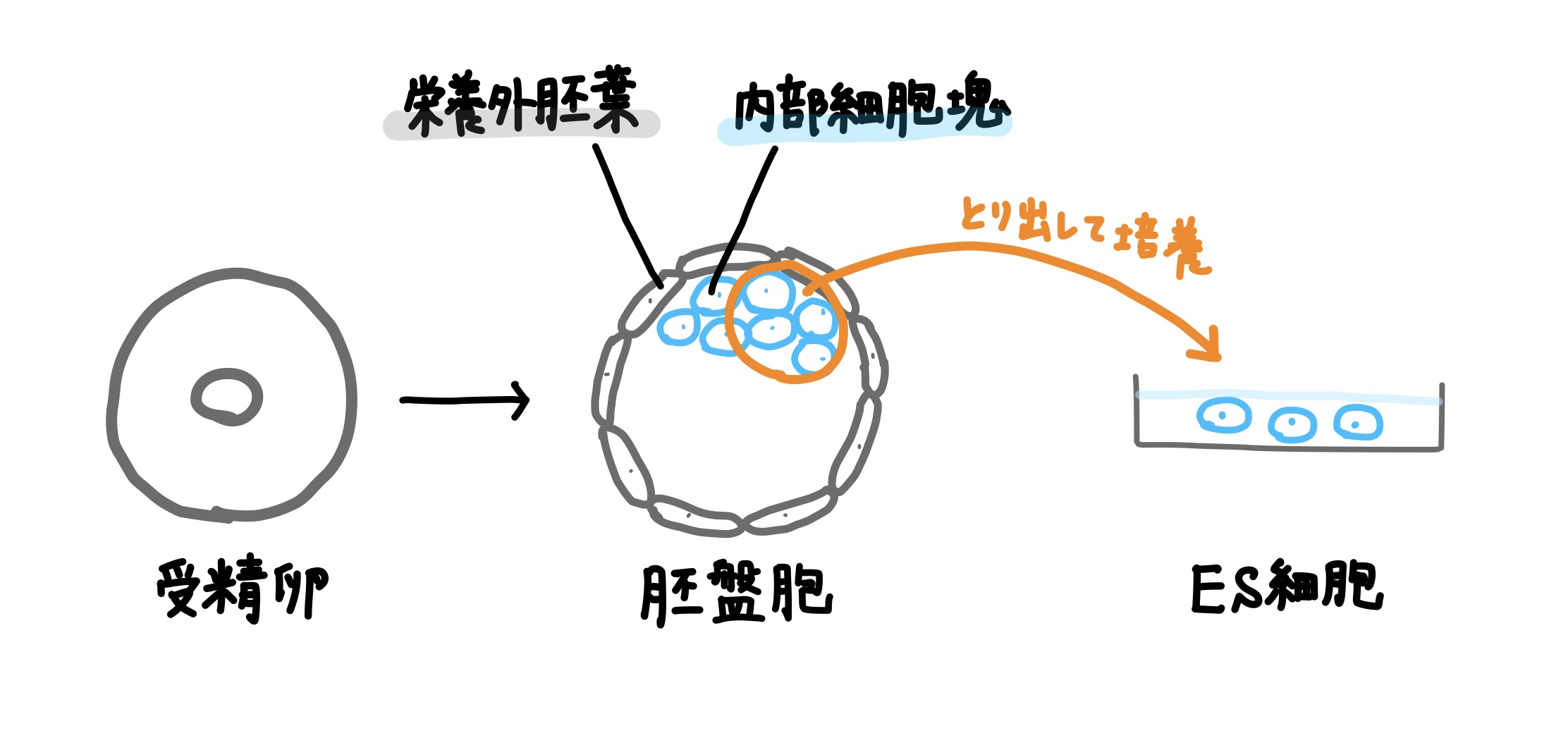

ES細胞は、前述のとおり、受精卵を材料として作る。

受精卵は発生が進むと、

栄養外胚葉(胎盤などになる部分)と 内部細胞塊(生物の本体になる部分)

からなる「胚盤胞」になる。

この内部細胞塊には、多能性が備わっている。(それぞれの内部細胞塊が別々の細胞に分化することで,生物の本体、すなわち 体が出来上がるのだ。)

そんな内部細胞塊を取り出して培養すると、多能性をもつ細胞を増殖することができるのである。

こうしてできるのが、ES細胞だ。

利用における課題点

前述のとおり、ES細胞は医学の分野などで様々な利用可能性のある細胞だが、利用するにあたり配慮が必要な点がある。

それは、本来正常に育てば一個体の生物になるはずだった受精卵から内部細胞塊を取り出すという倫理的問題である。

もちろん、だからといって医療分野での利用が不可能だというわけではないし、医療分野での研究も進んでいる。ネットニュースでもしばしば取り上げあれているので良かったら調べてみてほしい。

あくまで、利用には細心の注意が必要、という話である。

(ここが勘違いされることが多いのだ⋯)

実際、ヒトの研究で用いるES細胞は、不妊治療によって作られた胚盤胞のうち、使われずに廃棄される予定のものを、カップルの同意を得て作製しているらしい。

iPS細胞との比較

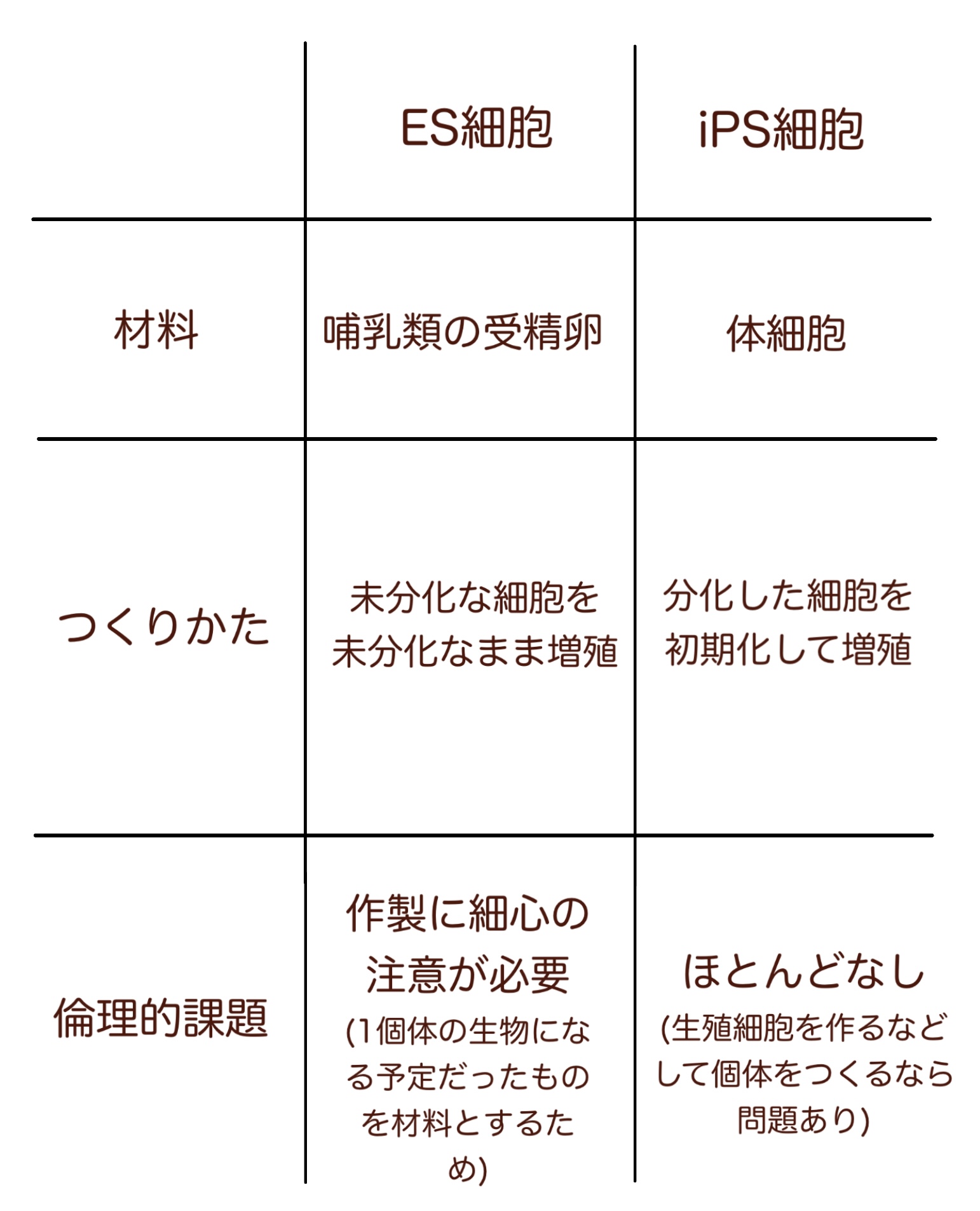

ES細胞は、iPS細胞と比較されることが多い。両者とも同じ人工的につくられる幹細胞なのだが、材料や作り方が異なるのだ。

以下に主な違いをまとめたので、把握しておこう。 ES細胞もiPS細胞も、現在盛んに研究が行われている。

ES細胞もiPS細胞も、現在盛んに研究が行われている。

近い将来、これらの細胞を利用した治療が、一般的な治療法の一つとなる日が来るかもしれませんね。

さらにES細胞とiPS細胞について動画で詳しく学びたい人は、「おうち生物 ES細胞とiPS細胞」をチェック!

関連動画

関連用語