ABCモデル

ABCモデルとは

多くの花は、4つの部分から形成されている。

外側から順に、①がく、②花弁、③おしべ、④めしべだ。

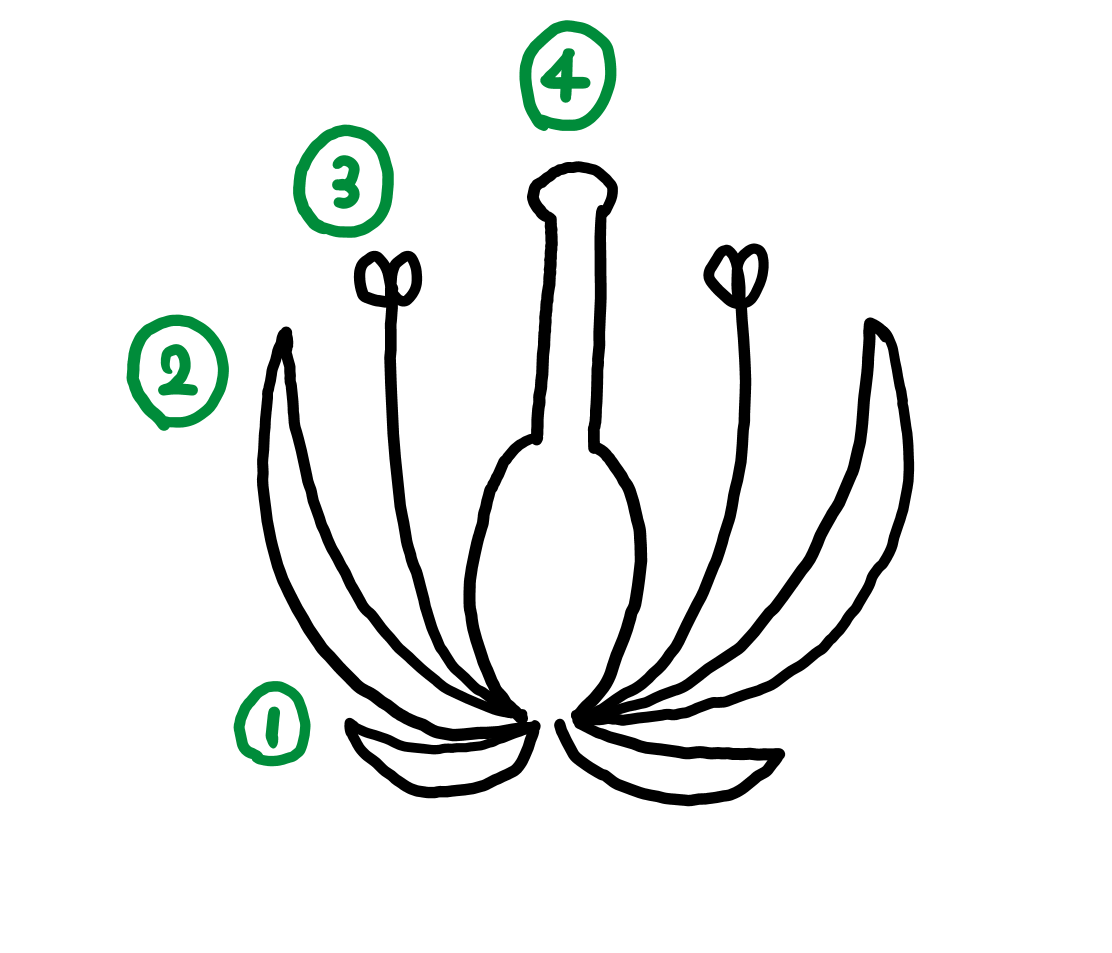

この各部分は、葉になる予定の領域である茎頂分裂組織に「調節遺伝子」がはたらきかけることで形成される。

この調節遺伝子にはA,B,Cの3種類があり、3種が関わり合うことで、花の4つの領域を形成している。これをABCモデルという。

では、どのように関わり合っているのか、見ていこう。

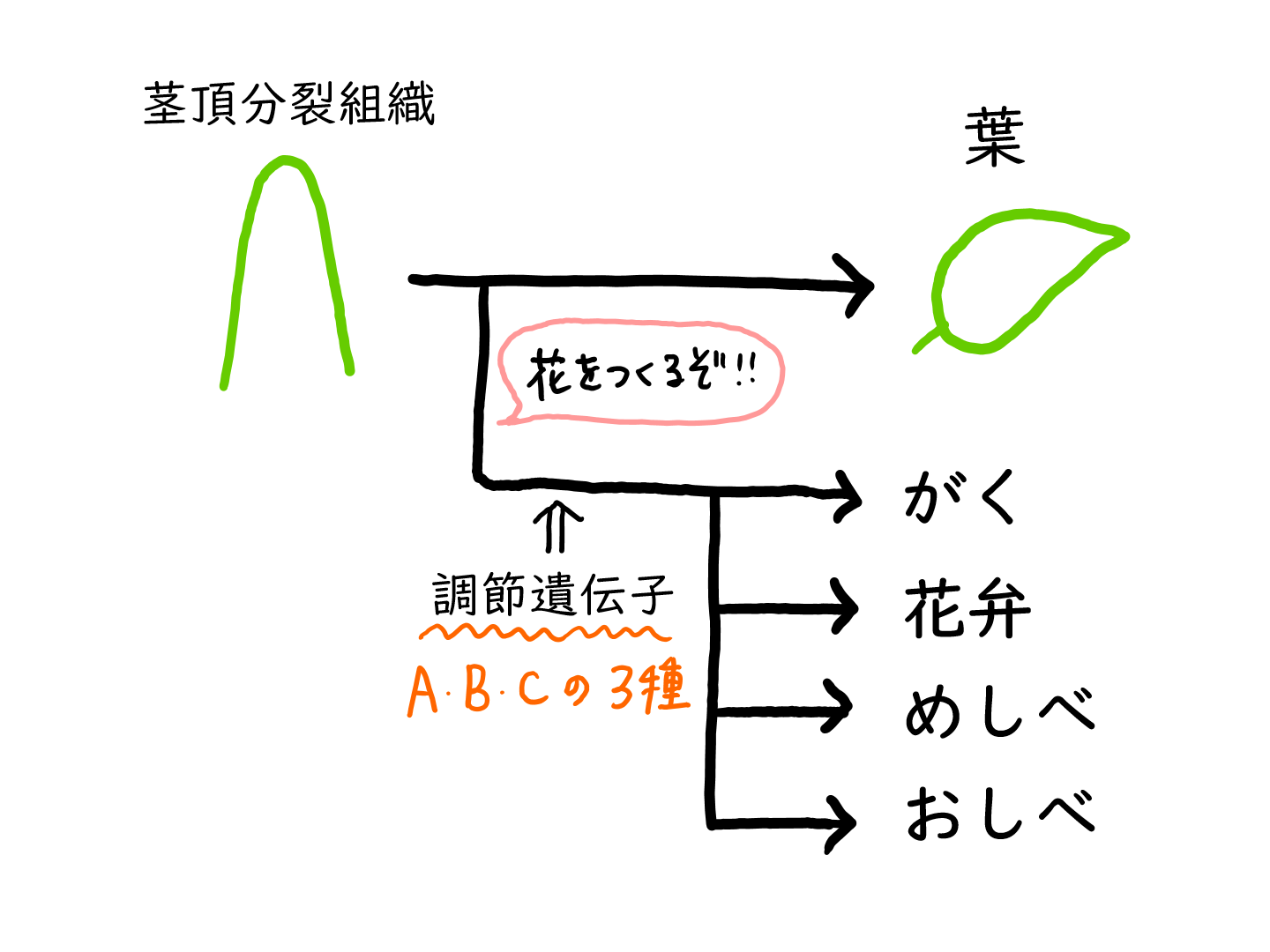

3つの調節遺伝子のはたらき(すなわちこれがABCモデル)

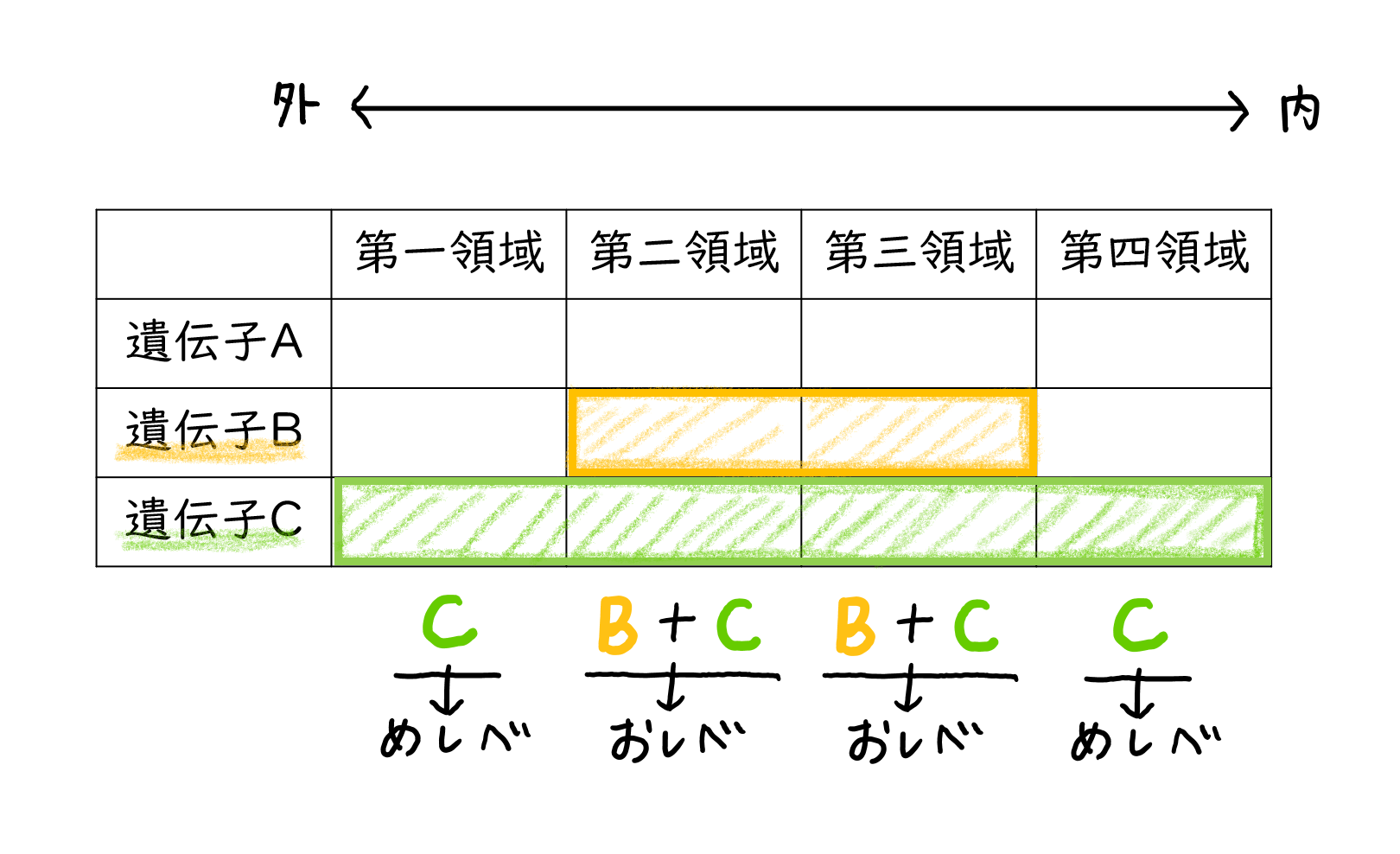

一番外側から順に第一領域、第二領域、第三領域、第四領域とおく。

ルールは2つ。

①AとCは全ての領域で発現する。ただし、両方一度は発現しない。AC両方がある場合、第一・第二領域ではAが優先して、第三・第四領域ではCが優先してはたらく。

②Bは第二領域と第三領域でのみはたらく。

これらに従うと、下図のように整理できる。

Aだけ発現⇒がく

AとBが発現⇒花弁

BとCが発現⇒おしべ

Cだけ発現⇒めしべ に分化する。

このようにして、3つの調節遺伝子で4種に分化させているのである。

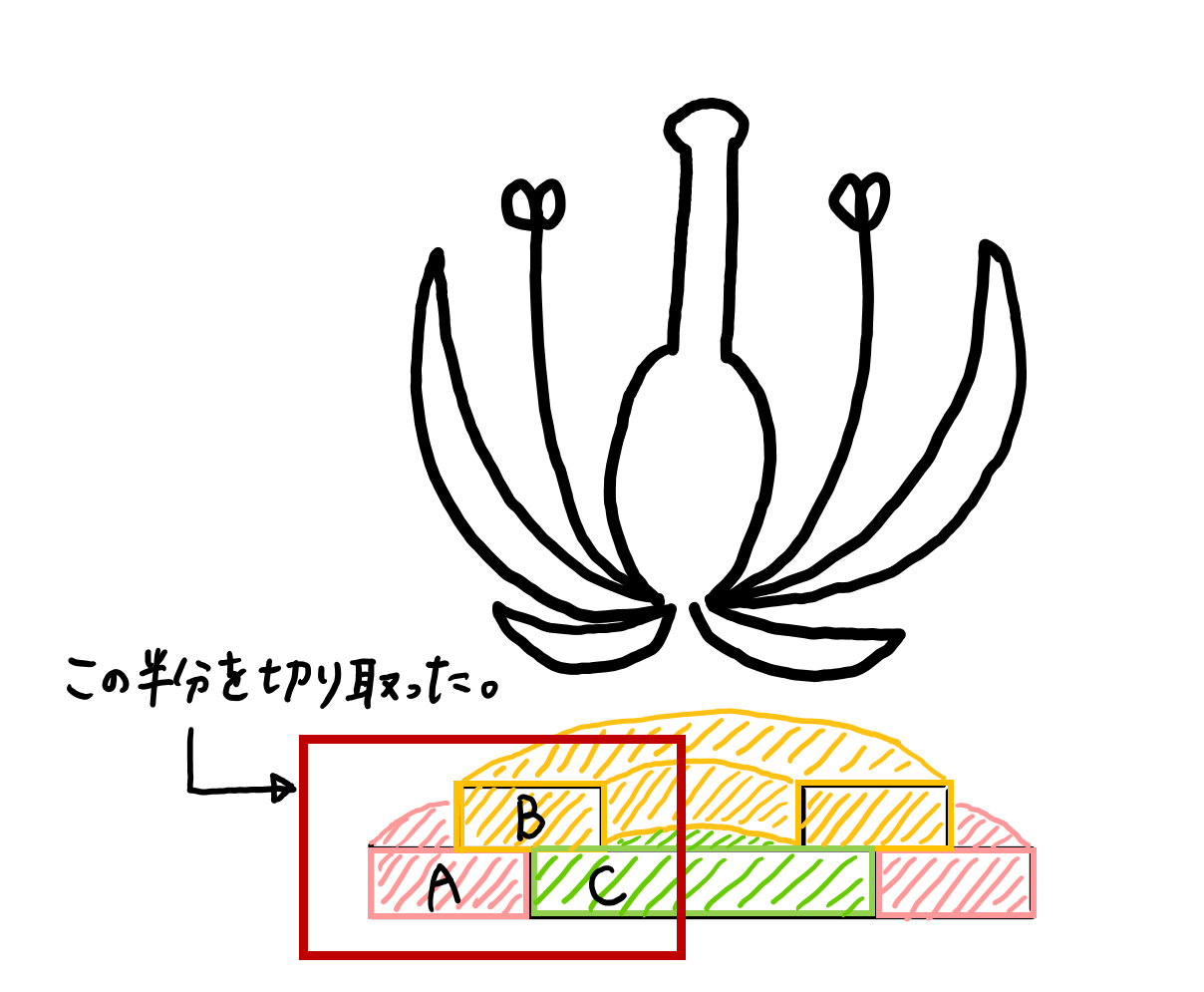

ちなみに立体的なイメージだと、以下のような感じになる。

実際は円状に遺伝子が配置されていて、AとCは同じ場所にあるというイメージだ。

遺伝子に突然変異が起こると⋯

ここで、例えばA遺伝子が変異し、機能が発現できない場合、第一~第四領域は何に分化するか、考えてみよう。

さっきの表に当てはめてみると、簡単である。

ということで、外から順に、めしべ、おしべ、おしべ、めしべが発現する。

(第一領域と第二領域での変異は、ホメオティック突然変異と言える。)

ちなみに

C遺伝子は、花の形成を停止する遺伝子を持っている。

そのため、C遺伝子を欠損した変異体は、

がく、花弁、花弁、がく、花弁、花弁、、、、

となる。

そう、これが世に言う「八重咲き」である。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語