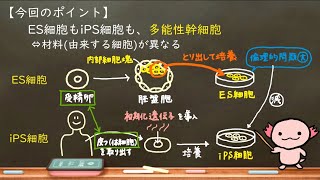

ES細胞・iPS細胞【再生医療】 高校生物

概要

動画投稿日|2024年2月15日

動画の長さ|3:39

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

ES細胞、iPS細胞、再生医療について講義します。

*「分化」とは、細胞が特定の形態や機能をもつことである(たとえば、ある未分化の細胞は、分化の進行とともに、細長ーくなって、神経細胞になる)。ふつう、完全に分化した細胞は、もう体細胞分裂しない。

*ES細胞やiPS細胞といった多能性幹細胞を用いて様々な細胞を作成し、新しい薬剤の効果や副作用を調べることもできる。

*動画では、大学入試に合わせて「ES細胞の移植を行うと拒絶反応が起きる危険がある」といった説明をしているが、現在では、核移植を利用して拒絶反応を回避する方法(未受精卵から核を取り出し、患者の体細胞の核を移植して胚を作り、その胚の内部細胞塊からES細胞を得る方法)などが考えられている。

*動画では、大学入試に合わせて「ES細胞の作製には受精卵が必要なので、倫理的な問題がある」といった説明をしているが、ES細胞は(iPS細胞もだが)ほぼ無制限に(無限に)増殖をし続けることができるという(驚くべき)性質を持つので、ES細胞を1個つくるのに受精卵を1個使う、というわけではない(もちろん、だからといって倫理的問題がまったくないとは言えない。はじめの受精卵は誰かから提供してもらう必要がある[たとえば、不妊治療の過程で凍結保存された複数の受精卵のうち、使用されずに廃棄される予定であったものを、両親の許可を得て使用する。国によって受精卵の扱いに関する法的なルールは異なる。宗教によっても受精卵の認識の仕方は異なる])。

● 一般に、多能性を維持したまま自己複製することのできる細胞を幹細胞(かんさいぼう)という。幹細胞は無制限に増殖し、幹細胞自身の細胞数を補充することができる。それに加えて、適切な条件下で、特定の分化の経路をたどる細胞を生成することができる。

幹細胞としては、

①ES細胞

②iPS細胞(人工的に作成したES細胞に類似した幹細胞)

③組織幹細胞(基本的に高校では習わない。成体幹細胞ともいう。様々な成体組織に微量ながら存在する。ES細胞とは異なり、組織幹細胞は由来する組織によって分化能が限られる)

などが知られている。

*幹細胞の名称は木の「幹」に由来する。上へと成長しながら幹をつくり上げるとともに、枝や葉を側方につくって行く様子をイメージして名付けられた。

*動画中の幹細胞の説明については『分子細胞生物学辞典 第2版』(東京化学同人)を参考にした。

● ES細胞(胚性幹細胞 はいせいかんさいぼう embryonic stem cell )は、胚盤胞内の内部細胞塊から樹立された、種々の細胞に分化できる(多能性をもつ)細胞である。

*最近では種々の哺乳動物でES細胞の樹立が可能になってきたが、最初は、マウスの胚盤胞(はいばんほう:カエルの胞胚くらいの時期の胚)の内部細胞塊(ないぶさいぼうかい:胚の内部にあるたくさんの細胞の塊)を単離・培養することでつくられた。

*多能性に対して、受精卵のように、どのような細胞にも分化できる能力を、分化全能性という(分化全能性と多能性の区別は難しい。厳密には、確かに分化全能性をもつとわかっている細胞は受精卵だけである)。

*胚盤胞を囲っている細胞は、栄養外胚葉(えいようがいはいよう)とよばれ、胎盤になっていく(胚の発生を保護していく)。

*栄養芽層は栄養膜(えいようまく)、栄養芽層(えいようがそう)と呼ばれることもある。

● ヒトES細胞の作成には、ヒトの胚を使うという倫理的な問題が指摘されている。また、ヒトES細胞から作成した臓器を患者に移植すると、拒絶反応が起きてしまう危険性がある(ES細胞は、もともと他人の細胞と見ることもできる。そこから作られた臓器は、他人の臓器と変わらない。他人の臓器を、何の工夫もなしに移植すると、拒絶反応が起きる)。

*ES細胞を他「人」の細胞とするのは、少し正確ではない。ヒト胚のどこまでのステージを人と扱うかについては、議論が続いている。

● iPS細胞(人工多能性幹細胞 じんこうたのうせいかんさいぼう induced pluripotent stem cell )は、患者自身の体細胞に、いくつかの遺伝子を導入することで多能性を獲得させた(多能性幹細胞に変えた)細胞である。

*山中伸弥は、いくつかの遺伝子を、既に分化してしまった体細胞に導入することで、様々な細胞に分化し得る性質を獲得させた。iPS細胞から作った臓器なら、拒絶反応の心配はない。患者自身の細胞由来の臓器だからである。また、ヒトの胚を使わないので、倫理的な問題も少ない。

*iPS細胞を再生医療に用いることの利点:①ES細胞と異なり、iPS細胞の作成にはヒトの胚を使わないため、倫理的な問題が少ない。②iPS細胞は患者の細胞を用いて作成するため、拒絶反応が起こる危険が少ない。

● 山中伸弥らは、多能性に関して重要であることがわかっていた24の遺伝子を、ウイルスベクターを用いてマウス線維芽細胞に導入し、培養した。すると、ES細胞のような多能性をもつ細胞ができた。山中伸弥らは、導入する遺伝子を減らしていき、結局、4つの重要な遺伝子を絞り出した。Oct3/4(おくとすりーふぉー)、Klf4(けーえるえふふぉー)、Sox2(そっくすつー)、c-Myc(しーみっく)である(テストには出ないが、はじめ様々な因子をぶち込み実験を行う→何度も実験を行いながら徐々に導入する因子を減らしていき、重要な因子を特定する、という方法が面白く、有名である)。この4つの遺伝子の転写因子は、山中因子とも呼ばれる。これらの因子によって「胚性幹細胞遺伝子の発現の亢進」「細胞増殖の亢進」「分化関連遺伝子の発現の低下」「クロマチン構造がゆるむ」などの変化が起きているとされる。

*どうでもいいことですが、僕の卒論の研究はアフリカツメガエルのOct25(Oct3/4と同じファミリーに属する。大雑把に言えばOct3/4のアフリカツメガエルバージョンみたいなもの)と、神経幹細胞に関する研究です。

*ベクターとは、細胞外から内部へ遺伝子を導入する際の「運び屋」を指す。目的の遺伝子をウイルス(ウイルスベクター)に組み込み、細胞に感染させることにより、遺伝子が導入できる。

*iPS細胞のはじめのiが小文字なのは、当時iPodが流行していたからという話は有名である(iPodのように広く普及することを願って名付けられた)。

0:00 ES細胞

2:27 iPS細胞

3:15 再生医療

#高校生物

#再生医療

#発生

関連動画