係り結びの法則

概要

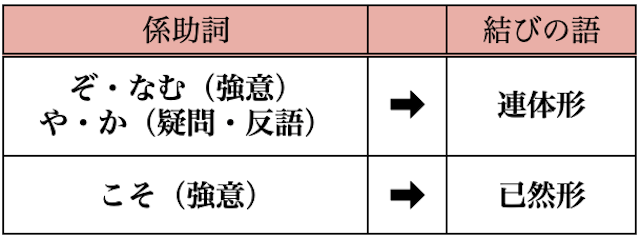

入試でも頻出の、係助詞「ぞ・なむ・や・か・こそ」についての 「係り結びの法則」 を学ぼう。

ルールはこちら:

これらの法則では、係助詞の意味と結びの語の活用が大事!「こそ」だけが已然形の結びと、こっそり仲間外れを受けている。

寝る前に毎日「ぞ・なむ・や・か・こそ」と唱えながら、下の例文で使われ方を確認しよう。

例文

ぞ

例文:山里は 冬ぞ寂しさ まさりける(古今集)

訳文:山里は、ことさら冬に寂しさがつのるものだった。<強意>

なむ

例文:「かれは何ぞ」となむ、男に問ひける。(伊勢物語)

訳文:「あれは何ですか。」と、男に尋ねた。<強意>

※他の「なむ」との識別に注意。

- 係り結びを作る → 強意の係助詞「なむ」

- 未然形につく → 願望の終助詞「なむ」

- 連用形につく → 強意の助動詞「ぬ」の未然形「な」+推量・意志の助動詞「む」

や

例文:近き火などに逃ぐる人は、「しばし」とや言ふ。(徒然草)

訳文:近くで火事が起こったとき、まあ少しこのまま、などと言うものか、いや言わないで逃げるだろう。<反語>

か

例文:何をか奉らむ。(更級日記)

訳文:何を差し上げようか。<疑問>

こそ

例文:世は定めなきこそいみじけれ(徒然草)

訳文:この世は無常であるからこそ素晴らしいのだ。<強意>

※文中で「こそ〜已然形、」となり、文が続く場合は逆接を表すので注意。古文読解でめちゃくちゃ大事になる。

- こそ〜已然形。→ 強意

- こそ〜已然形、→ 逆接(文が続く場合)

例文:中垣こそあれ、一つ家のやうなれば、(土佐日記)

訳文:垣根はあるけれど、一軒の家のようなものなので、←逆接になっている

補足

係助詞「や・か」だけではなく、「など・いかに・いかが・いかで」といった疑問・反語の副詞に対しても、連体形で結ぶという「係り結び」が発動する。また、「やは・かは」 という形のこともある。

この用語を含むファイル

関連動画