液状化

液状化

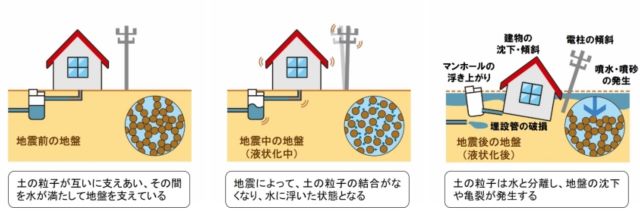

地震などにより、水分を多く含む土壌が液体のようになってしまう災害。

地盤沈下、土管の浮き上がり、建物が傾くなどの被害が起こる。

原因

地震がおもな要因。

埋立地や三角州など、水分を多く含む軟弱な土壌では、土の粒子の間に水分が入り込んで安定している。

それが地震などによって揺り動かされると、土の粒子の結合が弱まり、遊離してドロドロになる。これを液状化という。

土壌が液状化すると、十分な深さまで杭を打っていない建物が自重で傾いたり、土管が浮力で浮き上がってしまうなどの被害が生じる。

それが落ち着いてくると、水分が浮き上がってきて泥水が吹き出すなどの被害もある。

(国土交通省)

(国土交通省)

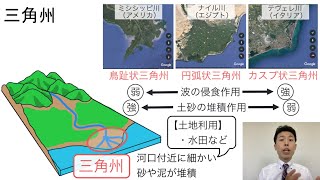

起きやすい場所

- 埋立地

- 三角州

など、水分を多く含む軟弱な土壌。

実際の被害

2011年の東北地方太平洋沖地震により、関東地方で多く被害が発生した。

東京都~千葉県の海沿いの地域で特に被害が深刻で、建物が傾いたり、マンホールが浮き上がったりといった被害があった。

(千葉県浦安市)

(千葉県浦安市)

関連動画