エルニーニョ現象

エルニーニョ現象とは

東太平洋赤道域の海水温が、平年に比べて数℃以上高くなる現象を、エルニーニョ現象という。

日本では冷夏・暖冬、東南アジアでは干ばつなど、世界的な異常気象を引き起こす。

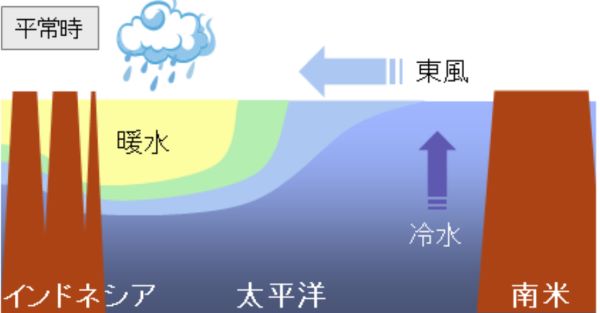

平常時

赤道域では貿易風が吹くため、表層の暖かい海水が西に吹き寄せられる。

太平洋の東側からすると海水が足りなくなるため、その分を補うために深海から海水が湧き上がってくる。

深海の水は冷たいので、東太平洋の海水温は緯度の割に低い状態となる。

(気象庁HPより引用)

(気象庁HPより引用)

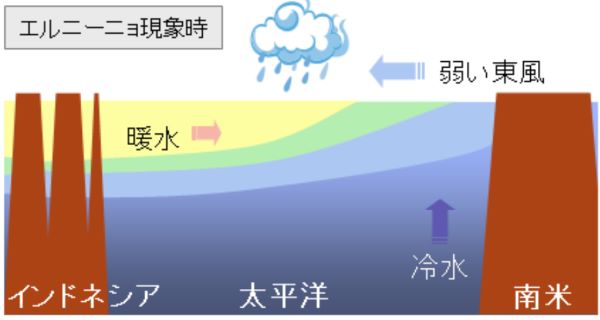

エルニーニョ現象発生時

貿易風が弱まることで、エルニーニョ現象は発生する。

貿易風が弱いと、表層の海水が西側にあまり吹き寄せられない。

その結果、暖水塊が通常より東に移動する。

このようにして、ペルー沖の海水温が上昇することをエルニーニョ現象という。

(気象庁HPより引用)

(気象庁HPより引用)

影響

日本

冷夏・暖冬を引き起こす。

農作物の不作(特に米)を引き起こすこともあり、平成の米騒動とも言われた1993年の大凶作の一因ともなったとされている。

世界

南米

南米太平洋岸では、海水温が平年より高くなることから、低気圧が発達しやすく降水量が増加する。

これにより、砂漠地帯のチリ北部やペルーなどで大雨が降り、洪水被害が発生することもある。

東南アジア

暖水塊が通常より東側に移動するため、東南アジア周辺の海水温は平年より下がる。

そのため低気圧の勢力が弱まり、降水量が減少して干ばつを引き起こすこともある。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語