三角州

三角州

河口付近に形成される、粘土質の土砂が堆積してできた地形。

ギリシャ文字のΔに似ていることから、デルタと呼ばれることもある。

形成条件

三角州は全ての河川にあるわけではなく、土砂の運搬量の多い河川でないと形成されない。

土砂の運搬量は、

- 流域面積が広い

- 傾斜が急(急流)

な川で多い。

ナイル川、ガンジス・ブラマプトラ川、アマゾン川、ミシシッピ川、ライン川、黄河など、世界の大河には大規模な三角州が形成されている。

地形・土地利用

低湿で水はけが悪い。

海にも近く、低平であるため洪水・高潮などの自然災害が多く、近世までは開発が進まなかった。

治水技術の発達により開発が進み水田や牧草地として利用が進んだほか、広島市のように市街地化した例もある。

(広島市。国土地理院 標準地図)

自然災害

低平な地形であり、海に近いため洪水や高潮の被害を受けやすい。

また、地盤が軟弱であるため液状化被害も多い。

形状

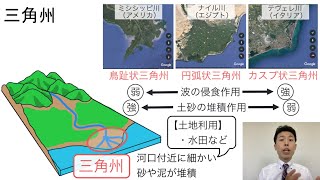

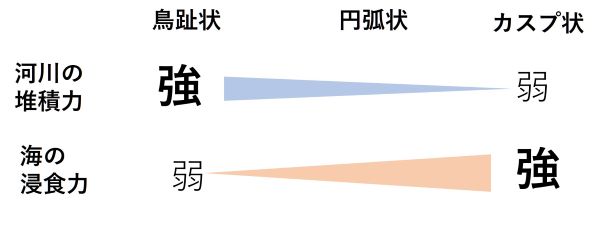

三角州はその形状によって、大きく三種類に分けられる。

形状を決定する主な要因は、河川の運ぶ土砂の量と海の浸食力。

鳥趾状三角州

自然堤防が海に向かって突き出した様子が鳥の足のように見えることからこの名前がついた。

河川の堆積作用が海の浸食作用に大きく卓越している河川で形成される。

ミシシッピ川が有名。

(ミシシッピ川河口)

円弧状三角州

三角州が扇形に広がり、円弧状の海岸線を持つ。

河川の堆積作用と海の浸食作用のバランスがとれている河川で形成される。

(ナイル川河口)

カスプ状三角州

河口部分が海に突き出したような形状の三角州。

河川の堆積作用に対して海の浸食作用が強い河川で形成された。

イタリアのテヴェレ川、天竜川などが有名。

(天竜川河口。国土地理院 標準地図)

関連動画