結晶格子

概要

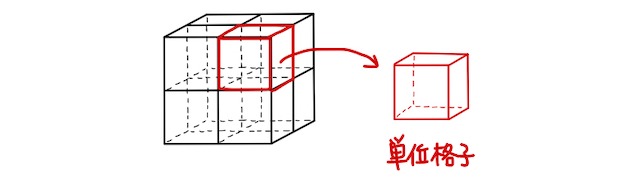

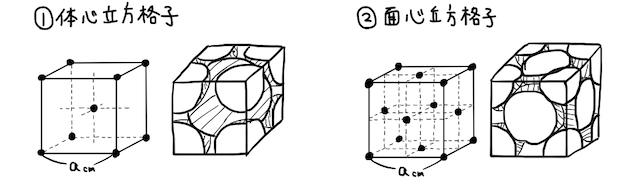

「結晶格子」とは、結晶中の粒子の並び方のこと。また、結晶格子の中で最小の繰り返し単位を「単位格子」といいます。

大学入試レベルで知っておきたい結晶格子は以下の通り。金属結晶、イオン結晶、共有結合の結晶、分子結晶に分類して確認しておきましょう。丸暗記するより、出題されたときに自信を持って「見たことある」と思えるようにするのが重要です。

もちろんこれ以外にもありますが、たくさんの種類を覚えているよりも、知らない結晶が出てきても対処できるようにしておく方が重要です。

詳細

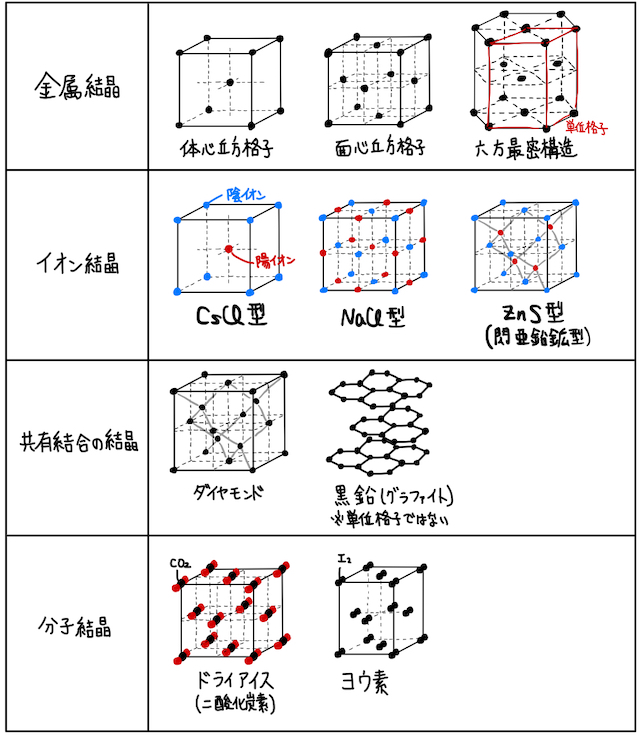

結晶とは、原子・分子・イオンなどの粒子が規則正しく並んだ固体で、結晶格子とはその立体的な並び方を指します(*補足1)。規則正しく並ぶということは、結論から雑に言えば、レゴブロックでデカい塊を作るように最小単位である小さなブロックが繰り返されたような構造になります。ちょっとそれっぽく言えば、結晶格子には対称性・周期性があるということです。

つまり結晶の構造を考えるには、最小単位である単位格子を考えればOKです。

結晶格子を扱う問題では、

- 粒子数

- 配位数

- 半径

- 充填率

- 密度

などを計算する問題が頻出です。金属結晶の単位格子である、体心立方格子と面心立方格子を例に確認しておきましょう。

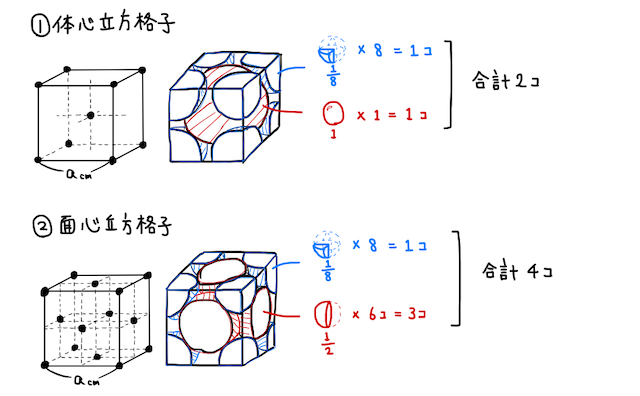

粒子数

充填率や密度の計算で利用することもあり、単位格子中の粒子数を問われる場合があります。

たとえば、単位格子の8個の頂点に位置する原子は、上下・左右・前後に

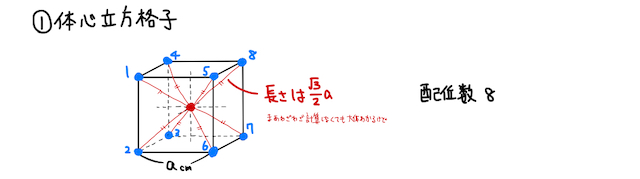

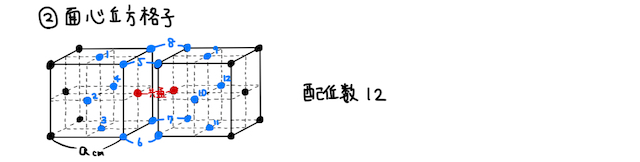

配位数

配位数とは、1個の粒子に接する粒子の個数のこと。中心間距離が最も短い粒子たちの個数を数えればOKです。慣れてきたら対称性からノリで数えられます。

体心立方格子では、丸々1原子があるので数えやすいですが、面心立方格子では注意が必要です。丸々1原子に接する数を数えられるように、単位格子からはみ出た部分も数えましょう。

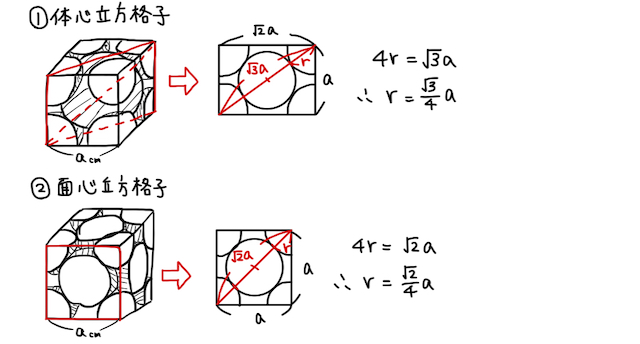

半径

原子の半径

立体が苦手な人は、初めはイメージが難しいかもしれませんが、ほとんどパターンは決まっているので演習量でゴリ押しましょう。

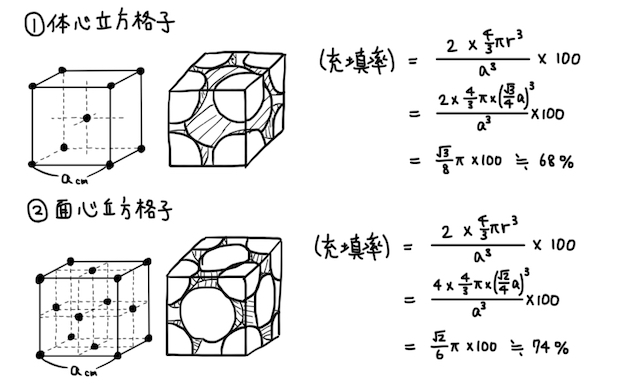

充填率

充填率とは、雑にいえば「どれくらい詰まってるか率」。結晶の体積のうち、粒子の体積が占める割合[%]のこと。箱にリンゴを入れても(リンゴジュースにしなければ)絶対に隙間ができそうです。それをイメージしてみると100%よりそこそこ小さそうですね。

結晶は単位格子の繰り返しだから、単位格子の充填率を考えればよいです。単位格子を見ながら考えれば分かる通り、充填率の計算方法は以下の通り。

密度

密度は小中学校でも習う通り、一定体積中の質量です。大学入試では、1

単位格子中に粒子が

で求められます。

補足

- (*補足1)固体の中で、規則正しく周期性のあるものを結晶、周期性がなくて場所によって構造が乱れたものを非晶質(アモルファス)と言います。有名な非晶質の例がガラスです。 また細かいことを言えば、周期性はないけどもっと高度なレベルで秩序がある準結晶など、結晶でも非晶質でもないものもあったりします。

- (*補足2)実際の問題では、具体的な数値を用いることが多いです。その場合、長さの単位m、nm、cmなどの変換が必要になることに注意しましょう。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語