ABCモデル 高校生物

概要

動画投稿日|2024年1月5日

動画の長さ|6:24

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

ABCモデルについて講義します。ABCモデルは、4つの領域と、そこに発現する3つのクラスの遺伝子(Aクラス遺伝子、Bクラス遺伝子、Cクラス遺伝子)によって、花の形態形成を発生遺伝学的に説明するモデルです。

*クラスC遺伝子には、茎頂分裂組織での新たな細胞の形成を抑制する働きもあることが知られている(クラスC遺伝子であるAGAMOUS遺伝子は、無限の成長パターンを有限化する働きを持つ)。クラスC遺伝子の突然変異により、「がく片ー花弁ー花弁」の単位が繰り返されることがある(外側から内側に向かって、がく片ー花弁ー花弁ーがく片ー花弁ー花弁・・・となる)。八重咲の花(本来より多く花弁を持っている花)の中には、クラスC遺伝子の突然変異が原因と考えられるものもある。

*A、B、Cそれぞれの活性が喪失した突然変異体について、変化をすべて暗記する必要はない。基本的には、各クラスの正常な(野生型の)発現領域と、各領域にできる構造は、問題文で示される(ただし、悪問だが、示されないこともある)。

*音質が悪くて申し訳ありません。字幕を作ってあるので活用してください。

● 茎頂分裂組織の同心円状の各領域ではたらく3つのクラスの遺伝子(A、B、C)の組み合わせによって、分化する構造の種類(がく片・花弁・雄しべ・雌しべ)が決まってくる(同心円状の領域が想定され、外側から内側に向かい、がく片・花弁・雄しべ・雌しべが形成される)。

*厳密には、「がく片」の集まりを「がく」という。

● 今では、胚珠形成に必要なクラスD遺伝子や、クラスA・B・C遺伝子の活性に必要なクラスE遺伝子が発見されている。クラスE遺伝子にはSEP1~SEP4の四つの遺伝子があり、これらの四重突然変異体は、すべての領域に葉が形成される(これは、A遺伝子、B遺伝子、C遺伝子のすべてが働かない突然変異体と同様の変化である)。

クラスA、B、C、D、E遺伝子が、下流の様々な遺伝子の発現を制御していると考えられているが、その詳細はほとんど明らかになっていない。、

● シロイヌナズナの花芽分裂組織は、4種類の花器官(がく片、花弁、雄しべ、心皮)の形成を開始するが、これらの器官の発生は、「環域(ワール whorl)」と呼ばれる環状領域で始まる(動画の初めの方に出てきた花を上から見た図のイメージはシロイヌナズナの例である)。シロイヌナズナでは、4つの環域は以下のように配置されている。

・第1環域(最も外側):4枚のがく片。

・第2環域:4枚の花弁。

・第3環域:6本の雄しべ(その内2本は他の4本より短い)。

・第4環域(最も内側):雌しべ(単一の複合器官[雌の生殖器官])。雌しべは、多数の胚珠を含む2枚の心皮が融合してできた子房、花柱、その上の柱頭からなる。

● シロイヌナズナでは、Aクラス遺伝子にAP1、AP2が、Bクラス遺伝子にはAP3、PIが、Cクラ ス遺伝子にはAGが同定されている。なお、AP2以外はMADSボックス(マッズボックス)と呼ばれる領域(ショウジョウバエのホメオティック遺伝子のもつホメオボックスとは異なる)を持つMADSボックス遺伝子である。

● ABCモデルがどの程度普遍性をもっているかについては、今まさに研究が進んでいる所である。ただし、A、B、Cの各活性をもった遺伝子は、シロイヌナズナやペチュニアをはじめ、イネ科を含む単子葉植物からも見つかっている。そして、その発現領域はABCモデルから期待される通りの領域で発現している。また、チューリップのようにがく片が花弁化している花では、Bクラス遺伝子が一番外側の領域でも発現していることがわかっている。

0:00 花の構造

1:14 3つのクラス(A・B・C)

3:37 クラスB活性喪失突然変異体

4:27 クラスA活性喪失突然変異体

5:07 クラスC活性喪失突然変異体

5:50 ホメオティック遺伝子

#高校生物

#ABCモデル

#花

関連動画

12:15

【生物】ABCモデル【第30講】「ただよび」理系チャンネル

6:22

高校生物【ABCモデル〜花の構造を決める遺伝子〜】オンラインで高校授業高校で学ぶ生物・生物基礎〜いつでもどこでもオンライン授業〜

13:23

#16 被子植物の発生(ABCモデル、有胚乳種子、無胚乳種子、胚のう、花粉管、花粉四分子、重複受精、中央細胞、反足細胞、茎頂分裂組織、根端分裂組織、ホメオティック遺伝子)#高校生物 #大学受験【受験生物講師】チラコイド

18:46

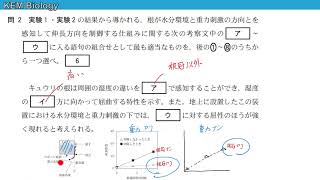

高校生物「共通テスト2022年度追試 大問2(根の屈曲・ABCモデル)」KEM BIOLOGY (高校生物 学習チャンネル・大学受験用)

12:31

【生物 一問一答】植物の生殖・発生【第33講】*「ただよび」理系チャンネル

関連用語