恒常風

定義

「大気大循環によって引き起こされる、年間を通して同じ方向に吹く風」のこと。 主に以下の三つがある。

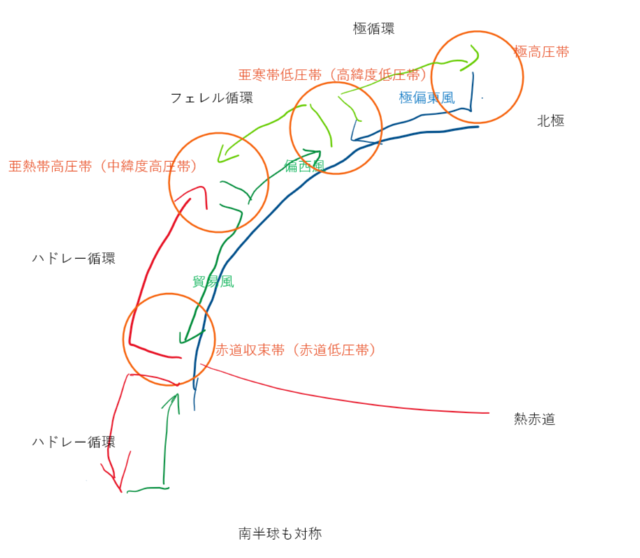

- 偏西風・・・30度から65度の中緯度で見られる西風。

- 貿易風・・・赤道から30度の低緯度で見られる風。北半球では北東の風、南半球では南東の風である。

- 極偏東風・・・北極・南極付近の高緯度で見られる東風

有名な利用

偏西風

- オランダのポルダーの風車(排水)

- 西ヨーロッパなどの風力発電(※ 国別導入量ランキングとしては、1位:中国、2位:アメリカ、3位:ドイツ、4位・5位:スペインorインド)

貿易風

- 帆船の動力

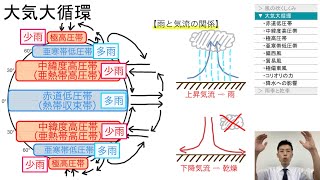

大気大循環

大気大循環は、太陽からの熱を最も多く受ける熱赤道とあまり受けない北極・南極の間で熱が均一になるように空気が動くことである。(もちろん、完全には均一化せず、温度は結局緯度により異なる)

以下のような三つの循環によるモデルが広く知られている。

この際、温かく、空気の密度が軽いところが低圧帯となる。高圧から低圧に吹くしくみは 風の辞書 を参照

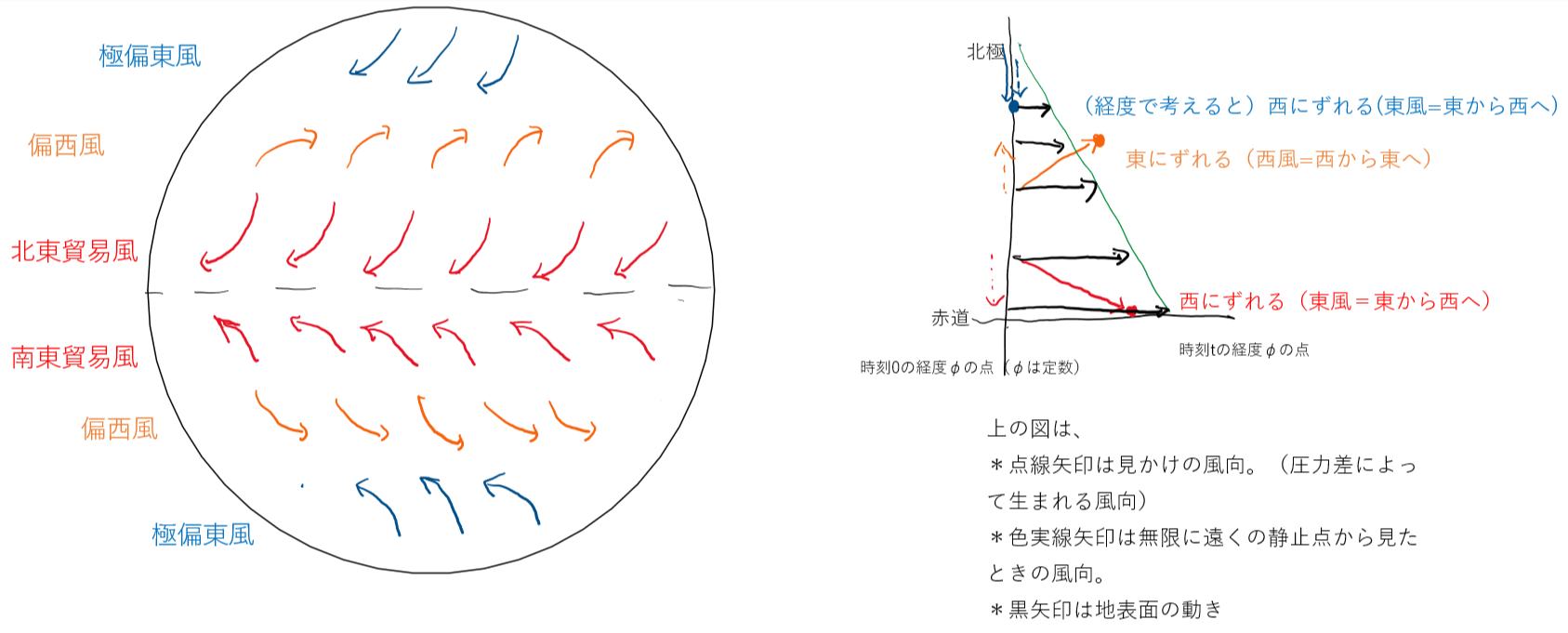

コリオリ力

地球は球体であり、自転している。このため、南北方向に動くものは、東西方向にも動く。次の図で説明してある。(下の補足も参照)

注意点

実際に観測される風の向きが常にこの方向になっているわけではないということに気を付けていただきたいです。年間の平均をとるとこの方向に風が吹いている、という感じの方があっています。

これは、海陸風・季節風・局地風など、大気の大循環以外によって起こる風が合わさって実際の風になるためです。

もっと丁寧に説明してほしい人、もっと知りたい人のために

大気大循環と恒常風について、地理を通して世界を知ろう!さんの動画でくわしく解説されています。

また、回転する球体上の風の動きを考えるのはとても難しく、きちんと考えようとすると、大学レベルの数学や物理が必要になります。

コリオリ力については、このヨビノリさんの動画は参考になるかもしれません。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語