古典時代の政治

古典時代の政治

現代政治についても端的に説明することは難しいように、古典時代の政治も一言で言い表すことは不可能なので、その内容は日本史にお任せして、ここでは古文常識の範囲に含まれる官制について説明していこう。

国の政治

-

「律令」という言葉を聞いたことがある人も多いと思うが、今でいう法律のようなもので、これによって行政機関に関する規定がなされた。

-

官職の最高位には、摂政と関白がある。どちらも天皇の政務を代行する職を担い、天皇が幼いときが摂政、成人後は関白となる。

-

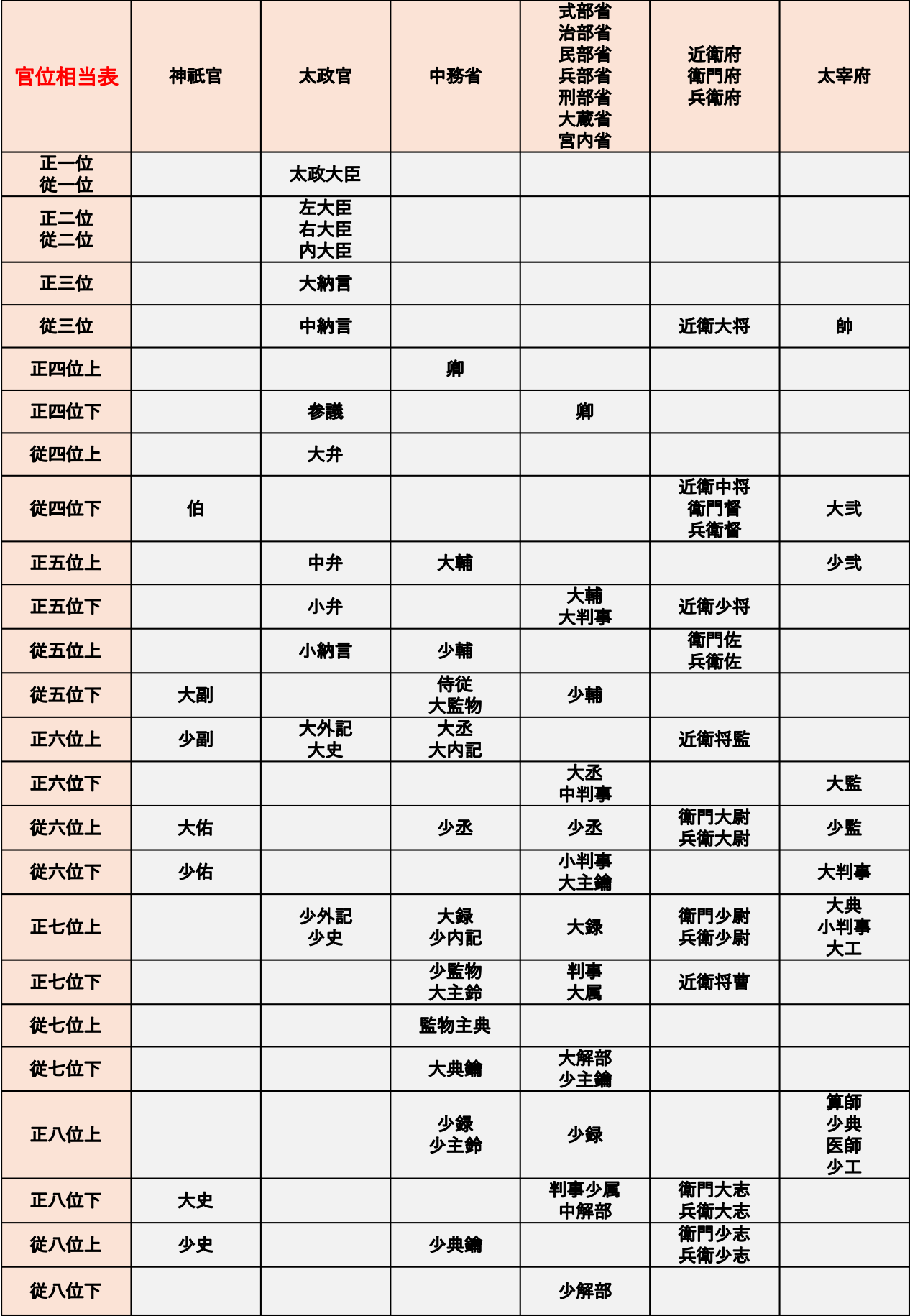

政治を行うのは、神祇官と太政官。

- 神祇官は、朝廷の祭祀を司り、長官は伯(はく)と言われ、中臣(なかとみ)・斎部(いんべ)・卜部(うらべ)などが神祇官につくことが多かったらしい。

- 太政官は、内閣的存在で、最高位が太政大臣、続いて左大臣・右大臣・内大臣となっていた。

- 総理大臣的な存在が太政大臣だが、適切な人物がいない場合は、無理に置かずに左大臣が実質の最高位ということになる。

-

続いて、大納言・中納言・少納言と国を支える職務を司る役が置かれ、大外記(だいげき)・少外記(しょうげき)という書記官がその下に位置する。

-

事務的な役割には、左弁官・右弁官が置かれ、それぞれ大弁・中弁・小弁、その下に大史・少史がいる。

- 左弁官は、中務・式部・治部・民部を管理し、右弁官は兵部・刑部・大蔵・宮内を管理した。

-

また、小納言の上に参議という国政を審議する役職が置かれ、四位の参議以上を公卿(くぎょう) といった。

-

各省のトップを卿(きょう)といい、その次を輔(ふ)とよんだ。

-

省の下には、寮と司があり、どちらが上ということなく、同じようなレベルであった。

-

天皇側近の雑用を担う蔵人頭(くろうどのとう)は、総裁を別当(べっとう)、事務長官を頭(とう)と呼んだ。

- 別当は左大臣もしくは右大臣が兼任することが多く、頭は弁官から一人と近衛と兼務する一人という二人によって構成された。

-

弁官から出た蔵人頭を頭弁、近衛府中将で蔵人頭と兼務する人を頭中将といった。

-

五位の蔵人、六位の蔵人と続く。

-

公卿を除く四位・五位の中で特に許されたものと六位の蔵人は、清涼殿の殿上の間に出席する資格を有しており、殿上人(てんじょうびと)と呼ばれた。

- 殿上の間に出席することを昇殿ともいう。

-

殿上人以下の階級は、地下(じげ) と呼ばれる。

-

また、蔵人とついているが女蔵人は下級女房であるため、蔵人とは異なる。

-

今の警察的役割を担ったのは、近衛府(このえふ)・衛門府(えもんふ)・兵衛府(ひょうえふ)であり、皇居の守護や行幸の付き添いを行なった。

- 近衛府→衛門府→兵衛府という順に外側の警備となる。

- 近衛府は、大将・中将・少将・将監(しょうげん)、衛門府と兵衛府は督(かみ)・佐(すけ)・大尉(たいじょう)・少尉(しょうじょう)とトップから順に呼ばれた。

-

今見てきたのは、天皇側近の警備であり、一般的な警察的役割を担ったのは、検非違使(けびいし)で、トップは別当と呼ばれた。

地方の政治

-

地方行政単位では、京職(きょうしき) が置かれ、そのトップを大夫(だいぶ) といった。

-

古典時代の都である京都は左京と右京に分かれており、左京大夫と右京大夫がそれぞれ置かれた。

-

ただし、実権は上で紹介した検非違使が握る時代がある。

-

その下に位置するのは、守(かみ)[=受領]・介(すけ)・掾(じょう)で各国ごとに置かれた。

- 守は五位の身分であったため、収入的には悪くなかったらしい。

- 任期は四年であり、任期を終えて帰郷する際に、次の人への引き継ぎ資料として解由状(げゆじょう)という証明書が発行された。

-

特別な地方官として、太宰府(だざいふ)がある。

- 現在の地名にもあるが、太宰府は九州の行政を司る役職であった。

-

長官が帥(そち)と呼ばれ、従三位の人が務める役職である。

- 帥は、名誉職的要素も強く、府の実務は権帥もしくは大弐(だいに)がとったらしい。

- 権帥が在任時は大弐を置かず、大弐が在任時は権帥を置かなかった。左遷された時になるのは権帥であったらしい。

-

大臣を任命することを除目(じもく)と言った。

- 除目は春秋二回あって、春の除目は県召除目(あがためしじもく)といい、地方官を任命し、秋の除目は司召除目(つかさめしじもく)といい、大臣以外の京官を任命した。

- 臨時の除目を、小除目といった。

-

参考に、今まで説明した官職の位を示すと以下の通り。

関連動画