古典時代の生活(住居)

古典時代の住居

マンションやアパートなんて高層なものはあるわけもない古典時代の住居はどのようなものだったのだろう。

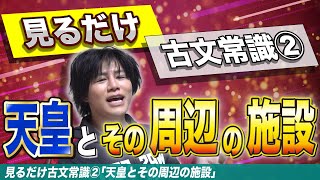

みんなも一度は聞いたことはある寝殿造りが主な住居の形。京都や奈良には現存しているものもあり、視覚的に見ることもできるが、図式化すると以下のようなものが一般的。

寝殿造

寝殿造

神殿の内部

-

母屋が一番内側にあり、廂(ひさし)・簀子(すのこ)といった順の造りである。

-

母屋と廂には仕切りはないが、廂と簀の部分には格子(篰・しとみ)をはめるらしい。廂の四隅には妻戸がある。

-

寝殿が現在の家と同じような居住空間で、そのほかに離れのような存在である対屋(たいのや)がある。

-

寝殿と対屋は廊(渡殿・わたどの) で繋がっている。

-

対屋の位置によって、「東の対」や「西の対」と言われる。

-

いくつかある場合は、「◯の一の対」「◯の二の対」(◯には対屋のある方角が入る)と呼ばれる。

-

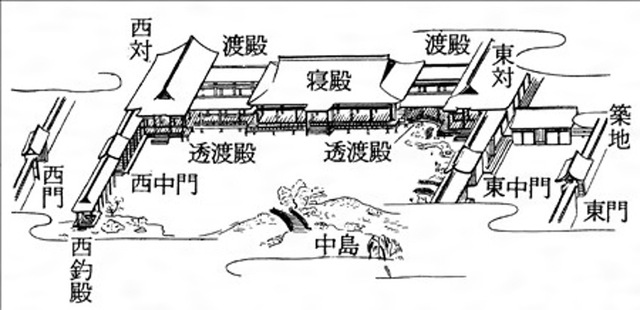

女房や童など召使の住む下屋や牛車や輿を入れておく車宿(くるまやどり)もある。

車宿【一】(1)〈法然上人絵伝〉

車宿【一】(1)〈法然上人絵伝〉

寝殿の外

-

住居部分も、図式を見るだけでだいぶ想定できる。

-

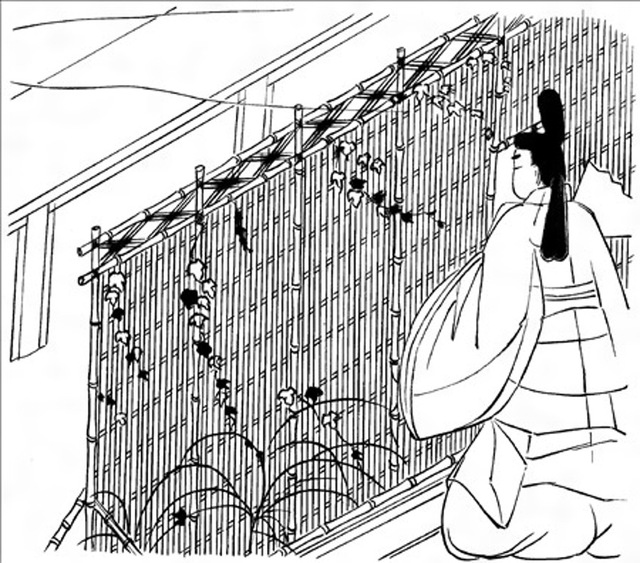

住居の外側にある庭にあたる部分も現在よりも広く、南側に築山を作り、池を掘って、池の中に島を作り、橋をかけるといった大規模のものであったらしい。

-

池の部分には、遣水(やりみず)という池の水を外から流し入れる設備が備わっている。

-

建物の間にある中庭を壺といい、庭の草木を前栽(せんざい)と言った。

-

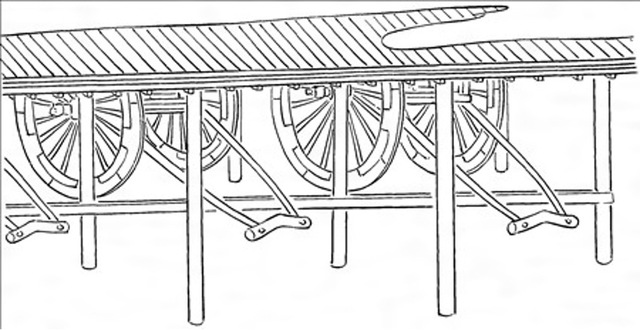

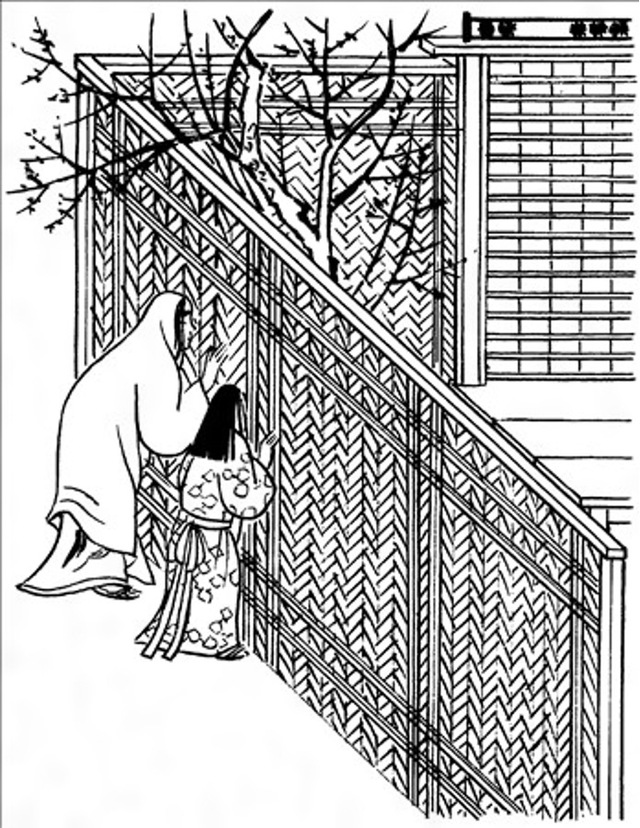

建物と庭を囲うものは、築土(ついじ)と呼ばれ、垣の役割を果たす透垣(すいがい)やその上に羅文(らもん)と呼ばれる装飾がある。

-

檜垣というものもあり、これは身分の低い家にあったもののようである。

-

透垣と檜垣の違いは以下の図のようなもので、これまた微妙な差である。

築山(1)〈石組園生八重垣伝〉

築山(1)〈石組園生八重垣伝〉

透垣〈源氏物語絵巻〉

透垣〈源氏物語絵巻〉

檜垣【一】(1)〈春日権現験記絵〉

檜垣【一】(1)〈春日権現験記絵〉

関連動画