古典時代の経済

古典時代の経済

古典時代の経済的な話は、日本史が好きな人や日本史を学んだ人はある程度わかっている話かもしれないが、古典常識の範囲として整理しておく。

国の制度の歴史的変遷

-

大化の新政を経て、皇族・豪族の私有地・私有民の廃止、地方行政組織の確立、戸籍・計帳の作製と班田収授法の実施、租・庸・調などの税制の実施の四か条を記した改新の詔を公布し、中央集権的支配体制の形成を目指すことになる。

-

民衆は、公民と賎民に分かれ、公民は戸籍に登録され、納税の義務を背負い、移転の事由は認められなかった。

-

賎民は人権を認められない人で、公民と賎民の結婚ができないほど、差は歴然としている。

-

のちに、国有化された土地を私有化することが多くなり、荘園が生まれていった。

-

鎌倉時代以降、幕府によって地頭が置かれ、貴族の衰退が見られる。

経済を支えるお金

-

現在は生活をしていくために不可欠なお金だが、最初のお金(以降、貨幣)は、和同開珎で、その後発行された銅銭12種類を「皇朝十二銭」という。

- ちなみに、和同開珎、万年通宝、神功開宝、隆平永宝、富寿神宝、承和昌宝、長年大宝、饒益神宝、貞観永宝、寛平大宝、延喜通宝、乾元大宝の12種。

-

ただし、当時は納税の項目でもわかるように、貨幣が重要と言うわけではなかった。

-

江戸時代ごろに、商業が発達したことにより、貨幣の需要の高まりによって、貨幣制度も変化した。

-

幕府は、金貨・銀貨・銅貨を、諸藩は紙幣を発行した。

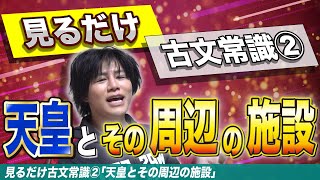

和同開珎

和同開珎

金貨

-

①大判:天正大判、慶長大判、元祿大判、享保大判、天保大判、万延大判の6種

-

②小判:慶長小判、元祿小判、宝永小判、正徳享保小判、元文小判、文政小判、天保小判、安政小判、万延小判など

★単位は、両・分・朱

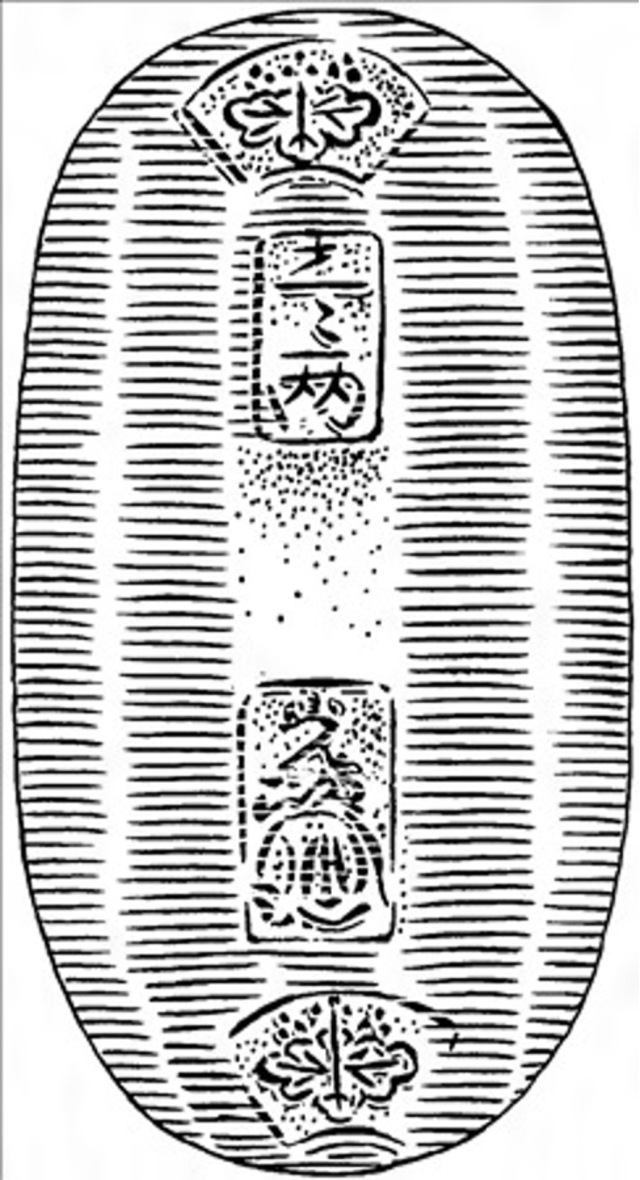

大判(1)(慶長)

大判(1)(慶長)

慶長小判

慶長小判

銀貨

- ①丁銀:慶長・元祿・宝永・宝永永字・宝永三宝・宝永四宝・正徳・元文・文政・天保・安政の一一種がある。

- ②豆板銀:慶長豆板銀や安政豆板銀など11種

★単位は、貫・匁(もんめ)

慶長丁銀

慶長丁銀

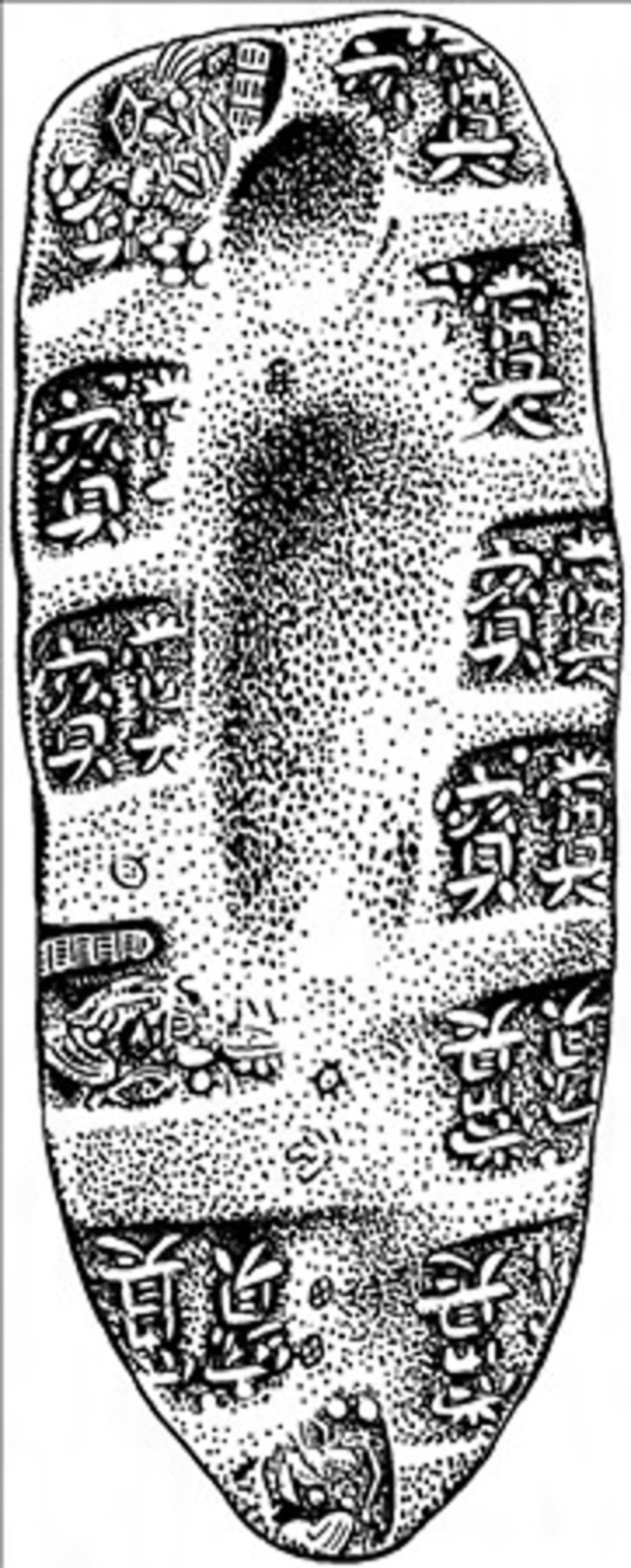

宝永丁銀

宝永丁銀

慶長豆板銀

慶長豆板銀

銅貨

- 通宝:永楽通宝・寛永通宝など

★単位は、文 (1,000文=1貫)

*ただし、同じ1貫でも銀貨と銅貨の間にある差は大きい。

永楽通宝

永楽通宝

寛永通宝(一文銭)

寛永通宝(一文銭)

貨幣と生活

-

実際のところ、関東は金貨中心、関西は銀貨中心であったらしい。

-

貨幣の質は変動したので、レートは一定ではなかった。

-

小判を銀か銭で売買した市のことを小判市という。

-

貨幣管理という点で重要な役割を担うのが、今の銀行にあたる両替屋である。

- 両替屋は、両替のみならず金銭売買、預金および貸付、手形の融通、為替取組、金銀の相場立など金融業務も行なっていたらしい。

-

近世文学にしばしば出てくる手形については、為替手形・預り手形・振り手形・約束手形・大手形・蔵預り手形などの種類がある。

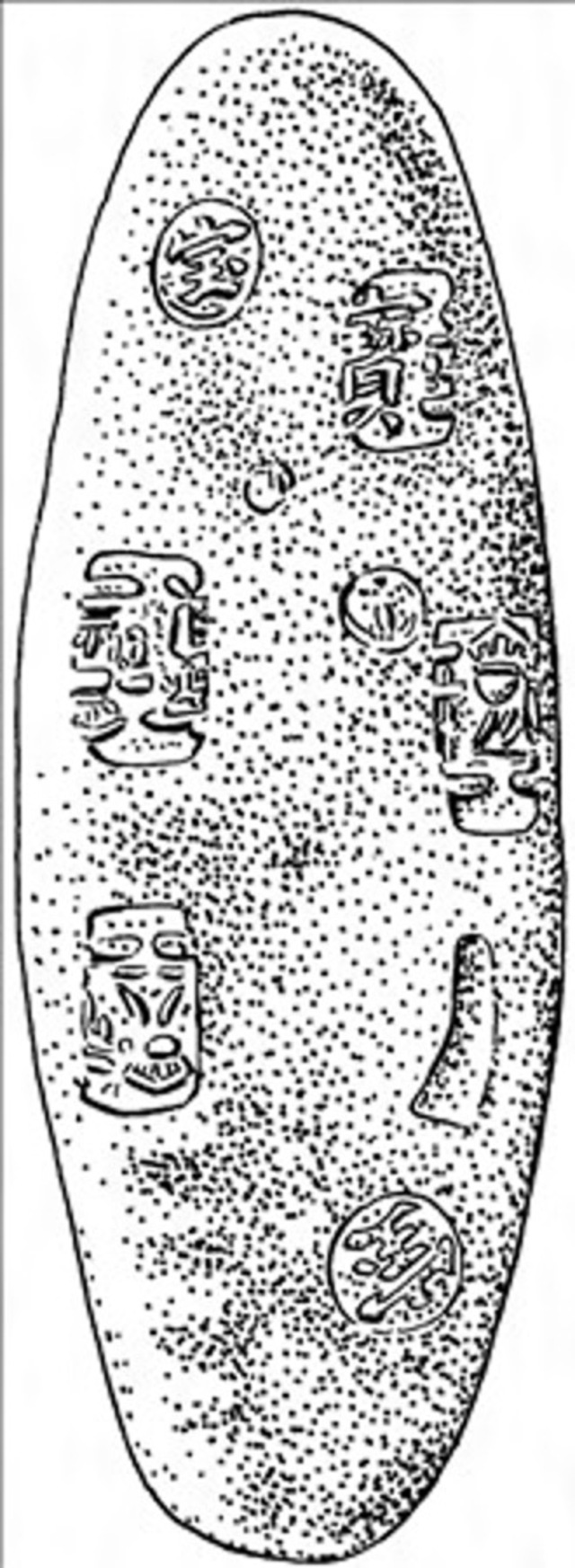

両替屋〈人倫訓蒙図彙〉

両替屋〈人倫訓蒙図彙〉

関連動画