古典時代の生活(衣服・火・車)

今とは違う衣服

古典時代(主に中古で9世紀から12世紀あたりのこと)の衣服については、詳しくわかっていることも多いが、わかっているのは上流社会のことで、庶民については実はわからないことが多く残っている。

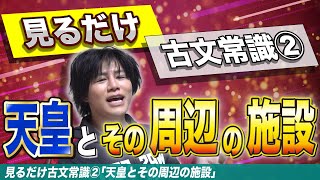

男性の衣服

-

第一礼服は束帯(そくたい)と言われ、その下に半臂(はんぴ)→下襲(したがさね)→衵(あこめ)→単衣(ひとえ)となる。

-

ズボン的役割は、表袴(うえのはかま)という。

-

石帯(せきたい)という石を飾ったバンドのようなものを付け、冠をかぶり、笏(しゃく)や剣を持ち、襪(しとうず)という靴下を履いてから靴を履く、という特徴がある。

束帯〈左:武官:春日権現験記絵 右:文官:年中行事絵巻〉

束帯〈左:武官:春日権現験記絵 右:文官:年中行事絵巻〉

-

他の礼服に狩衣(かりぎぬ)がある。(もともと狩りをする時に来た服装であったため狩衣という)

-

束帯とは違い、ラフでユルッとした上着を着て、指貫(さしぬき)という袴を履く。

-

そして烏帽子を被る。

-

背広に当たる直垂(ひたたれ)を着る。直垂はもともと庶民の着物であったらしいが、貴人も着るようになったとされる。

-

武士の時代は鎧の下に直垂を着た。

狩衣〈法然上人絵伝〉

狩衣〈法然上人絵伝〉

直垂(1)〈春日権現験記絵〉

直垂(1)〈春日権現験記絵〉

- その他のものとして、素襖(すおう)というものもあり、これは身分の軽い庶民の着物が武士の一般服となり、江戸時代には式服になったとされる。

素襖〈酒飯論絵詞〉

素襖〈酒飯論絵詞〉

女性の衣服

-

下は緋の袴を履き、上は唐衣を一番上に着用し、その下は、裳(も)→表衣(うわぎ)→打衣(うちぎぬ)→袿(うちき)→単衣(ひとえ)となる。(唐衣は羽織るもので、その下に重ね着をするようなイメージ)

-

この服装のことを十二単(じゅうにひとえ)という。単衣を12枚切るわけではないことに注意!また、12枚着なくてもいい。

唐衣〈三十六歌仙絵 小大君〉

唐衣〈三十六歌仙絵 小大君〉

裳(3)〈春日権現験記絵〉

裳(3)〈春日権現験記絵〉

-

日常着としては、小袿(こうちき)と細長(ほそなが)があり、小袿→打衣→単衣と着るもしくは、小袿を単体でも良い。

-

細長はその上に着るもので、唐衣+裳といったような役割を担っていたらしい。

小袿〈紫式部日記絵巻〉

小袿〈紫式部日記絵巻〉

- まだ幼い場合、汗衫(かざみ)というものを上着にして、表衣や袙を重ね着したらしい。汗衫は汗取りのものだったらしい。

汗衫(2)〈枕草子絵巻〉

汗衫(2)〈枕草子絵巻〉

服装の色合い

-

男女問わず、重ね着の際の色合いには気を遣ったらしく、国語便覧などで当時の服装一例などを見るとカラフルなことがわかる!

-

原則として決まっていることも多く、一覧にすると以下のようなものである。これは襲(かさね)の色目と言われる。当時の人々が色に気を遣っていたことがよくわかる。

身の回りの調度品

古典時代の調度品は、今のようなデジタル社会ではないため、感覚としてはレトロもしくは古臭く感じるようなものがある。

仕切りをする

-

現在も部屋や個人の場所を仕切る扉や板があるのと同じように、古典時代には几帳や屏風があった。

-

古典の時代は今のようなしっかりした扉はなかったが、貴人や女性は直接他人と顔を合わせることがよくないとされていたため、仕切りは重要な役割を持っていた。

-

几帳は今のカーテンのようなものだが、移動式である。

-

屏風は今あるものとさほど変化はないが、絵や歌の色紙をつけることが普通である。

几帳〈源氏物語絵巻〉

几帳〈源氏物語絵巻〉

屏風(1)〈紫式部日記絵巻〉

屏風(1)〈紫式部日記絵巻〉

火に関連するもの

-

身だしなみとして、香を焚くことが重要であり、その道具が火取で香炉のようなものである。

-

籠を伏せてその中で香を焚き、その上に衣服を被せることで衣服に香を焚き込んだ。

火取(1)〈枕草子絵巻〉

火取(1)〈枕草子絵巻〉

- 寒い日に暖を取るためには、火桶と炭櫃(すびつ)が用いられ、火桶が火鉢的なもので、炭櫃は火桶よりも大きく平たい、四角い火鉢であったとされる。

火桶〈枕草子絵巻〉

火桶〈枕草子絵巻〉

-

夜間照明としては、燈台(とうだい)が使われた。下の図のような形で、持ち運び可能である。

-

ぶら下げておくものは燈籠(とうろう)であり、木製の四角もしくは六角で薄い絹を貼ったもの。

灯台(1)〈丹鶴図譜〉

灯台(1)〈丹鶴図譜〉

灯籠(1)(台灯籠)〈遊行上人縁起絵〉

灯籠(1)(台灯籠)〈遊行上人縁起絵〉

-

屋外の照明は、篝火(かがりび)と松明(まつ)があり、

-

篝火は鉄製の籠を吊るして松を入れて燃やすもので、

-

松明は細く切った松材を束ねたものである。

-

室内用の照明は、脂燭(しそく)があり、松の棒の先を焦がして、油を引いたものである。

松明〈年中行事絵巻〉

松明〈年中行事絵巻〉

紙燭〈年中行事絵巻〉

紙燭〈年中行事絵巻〉

乗り物

-

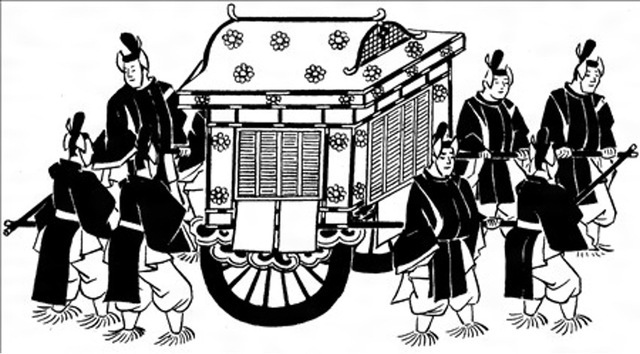

外出の際の乗り物は、馬か車であった。女性は車が普通とされていた。

-

種類は檳榔毛(びろうげ)・糸毛・半蔀(はじとみ)・八葉(はちよう)・網代(あじろ)とあり、以下の図にもあるように差は微妙なものである。

-

ただし、格式がついていて、身分や時と場合によって使い分けられた。

檳榔毛の車〈年中行事絵巻〉

檳榔毛の車〈年中行事絵巻〉

半蔀車〈石山寺縁起絵〉

半蔀車〈石山寺縁起絵〉

八葉の車〈平治物語絵巻〉

八葉の車〈平治物語絵巻〉

-

輿(こし)はあまり乗らないが、手で運ぶ手輿(たごし)がたまに使われた。

-

また、車輪のついた輦(てぐるま)は天皇や皇后だけが乗れるもので、乗車には許可を必要とした。

手車【一】(1)〈石山寺縁起絵巻〉

手車【一】(1)〈石山寺縁起絵巻〉

関連動画